0.Geschichte und Geschichten. Methoden historisch-narrativer Sinndeutung an Beispielen aus der Stadt Worms

1.1.Methodische Reflexion

„Fake News“ werden definiert als Falschmeldungen in manipulativer Absicht. Voraussetzung für eine Richtigstellung ist ein Faktencheck, auf dessen Basis eine Widerlegung bis hin zu einer aktiven Gegenrede erfolgen kann. Fakten werden als Tatsachen verstanden. „Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet"[Anm. 1] heißt es im Wikipedia-Eintrag zum Begriff „Wahrheit“. Die semantische Analyse der verwendeten Begriffe ergibt eine Schwerpunktsetzung auf den Begriff „Sache“. Im Sinn wissenschaftlicher Moderne sind damit Dinge in unserer Lebenswelt gemeint, die wiederholt messbar sind und damit als objektiv und technisch beherrschbar gelten. Dass das aber nur unzureichend alles Gemeinte beschreibt, zeigen die Zusätze „Verhalt“, „Tat“ und „Wirklichkeit“, die ein Bezugsumfeld des Objekts beschreiben oder gar ein wirkendes Handeln, das zur Entstehung des Objekts geführt hat.

Der französische Philosoph Bruno Latour hat die Zweiteilung der Welt in eine Sphäre messbarer Objekte und eine subjektiver Interessen als Konstruktion der Modernisierung beschrieben, die hybride Beziehungen eliminiert, obwohl sie den überwiegenden Teil menschlicher Erfahrung ausmachen. Das Anhalten der Dinge geht nämlich auf das Wirken des Menschen zurück, das Wirken des Menschen aber ist mehr als das Anhalten der Dinge und sowohl das Wirksame in den Dingen als auch das Wirksame im Menschen sind Teil eines Kosmos, den beide zunächst vorfinden.

Eine philosophische Reflexion solcher Art hilft bei der Bestimmung dessen, was und wie in der Geschichtsschreibung erkannt wurde und wird. Jörn Rüsen hat vier klassische Typen historischer Sinnbildung beschrieben, die von traditionalen bis zum genetischen Erzählen reichen. Das genetische Erzählen gehört in den Rahmen der Modernisierung seit der Aufklärung und basiert zum einen mit Blick auf Zukunft auf der Idee einer fortschreitenden Entwicklung menschlicher Freiheit, zum anderen mit Blick auf Vergangenheit auf der Methode der Quellenkritik, die zum wichtigsten Werkzeug der Kulturwissenschaften und damit auch der Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert wurde. Programmatisch wurde der Satz Leopold von Rankes aus dem Jahr 1824 zur Aufgabe des Historikers, zu zeigen, wie es eigentlich gewesen sei. Allerdings zeigt schon der Titel des Buches, aus dessen Vorrede er stammt, dass dieser Satz – wie viele verdichtete Grundsätze - aus seinem Zusammenhang gerissen wurde: „Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514“. Ranke war sich wohl des erzählenden Anteils der und auch seiner Geschichtsschreibung bewusst und in anderen Quellen findet man dann auch seinen Anspruch, Geschichtsschreibung für politische Staatenbildung nutzbar zu machen.

Die Objektorientierung des Historismus hat also ihre Tücken, als da wären z.B. fehlende Quellen, die den Blick auf den Gegenstand der Beschreibung einengen oder ein unreflektiertes Interesse des Geschichtsschreibers, das sich hinter dem schmalen Ausschnitt des Objektivierbaren versteckt. Seit den 1990er Jahren aber ist gegenüber der erweiterten Ernüchterung der Wissenschaften in der Modernisierung nach 1945, die in Deutschland wegen des propagandistisch-narrativen Missbrauchs durch die NS-Ideologie besonders stark ausgeprägt war, aus dem angloamerikanischen Raum zunehmend die Bedeutung des Erzählenden für die Bildung des Menschen in den Mittelpunkt der Debatten gerückt worden, und zwar als „narrative turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften. In seinem Buch „Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie“ bringt der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke die dadurch neu gewonnene Gewichtung des Erzählens für die gesellschaftliche Sphäre auf den Punkt mit dem Satz: „Fact follows fiction“. Das ist ganz entgegengesetzt zur modernistischen Devise „Fiction follows Fact“, wie sie z.B. Heinrich Schliemann bei seinen Troja-Forschungen betrieben hat oder wie sie als Metatext der ZDF-Serie „Terra X“ zugrunde liegt, eine Form dedektivischer Aufklärung. Am Ende seines Buchs stellt Koschorke fest, das Erzählen schaffe „gleitende Übergänge zwischen Fiktion und Realität – in beiden Richtungen – und lässt das Wirkliche im Horizont vorstellbarer Alternativen erscheinen."[Anm. 2] Es geht in der vom Menschen erfahrenen Welt also um hybride Formen, wie Latour es aus philosophischer Sicht beschrieben hat. So ist es auch zu verstehen, dass es im Sinn einer Kommunikation von Tatsachen legitim und angesichts von „Fake News“ zwar moralisch als auch politisch notwendig ist, Quellenkritik, bzw. Faktenchecking zu betreiben, aber auch die Interessen menschlichen und damit auch wissenschaftlichen Handelns zu hinterfragen und die Wirksamkeit erzählerischer Dramaturgien aufzuspüren und bei Bedarf anders zu erzählen, um Diktatur und Gewalt zu verhindern. Auf dieser Grundlage wurden fünf Beispiele aus der Wormser Stadtgeschichte ausgewählt, an denen sich dieses Verhältnis beschreiben lässt. Vertiefende Informationen dazu finden sich in meinem Buch „Worms. Stadt der Geschichten“.

1.2.Der erste Bischof und eine Martinsgeschichte

Die Überlieferung vom ersten Wormser Bischof geht auf eine Urkunde in einer Sammelhandschrift des 10. Jahrhunderts zurück, die von einer Kölner Synode gallischer Bischöfe vom 12. Mai 346 berichtet, auf der der damalige Kölner Bischof Euphrates wegen Arianismus seines Amts enthoben worden sei. Ein Bischof Viktor von Worms wird als Teilnehmer genannt. Nach einer über vier Jahrhunderten geführten Debatte geht die Wissenschaft mittlerweile davon aus, dass es sich bei dieser Urkunde um eine Fälschung handelt mit dem Ziel, das Kölner Erzbistum mit dem Verweis auf einen „Ketzerbischof“ im 4. Jahrhundert zu diskreditieren und dem Trierer Erzbistum so eine Vorrangstellung gegenüber Köln zu sichern. Euphrates war kein Arianer. Aber der Bedeutungsgewinn des Kölner Erzbistums unter Erzbischof Bruno (925–965, ab 953 Kölner Erzbischof), dem jüngsten Sohn des ottonischen Kaisers Heinrich I., als Erzkanzler des Reiches war dem Trierer Urkundenfälscher, bzw. seinen Auftraggebern wohl ein Dorn im Auge. Obwohl es keinen Beleg dafür gibt, dass Worms vor merowingischer Zeit bereits Bischofssitz war, kam die Stadt in der Bischofsliste der Urkunde wohl deshalb ins Spiel, weil sie zu ottonischer Zeit ein wichtiges Bistum war. So war Bischof Hanno (950–978 Wormser Bischof) im Jahr 937 von Otto I. zum ersten Abt des Mauritiusklosters Magdeburg ernannt worden.

Aber warum nannte der Trierer Fälscher seinen Wormser Bischof Viktor? Viktor bedeutet übersetzt „Sieger“ und kommt in der Spätantike häufiger als danach als Name von Bischöfen (z.B. in Rom und in Metz) oder Märtyrerheiligen vor, insgesamt achtmal. Drei der Märtyrer mit Namen Viktor (Saint-Maurice, Solothurn und Xanten) werden der „Thebaischen Legion“ zugeordnet, die über ihren Kommandeur Mauritius einen Bezug zum spätantiken wie zum frühmittelalterlichen Burgund und dessen ottonischem Erbe aufweist, der sich auch mit der Wormser Bistumsgeschichte und dem Bezug des Nibelungenlieds zu Burgund verbinden lässt. Mauritius wurde zum Schutzpatron der Ottonen. Über diese Verbindung wurde die zu den Reichskleinodien gehörende „Heilige Lanze“ narrativ legitimiert.

Des Weiteren geht die romanische Idee eines thronenden Christus zurück auf die Übernahme des Christentums als Staatsreligion im römischen Reich Ende des 4. Jahrhunderts. Laut dem Bericht des im kaiserlichen Umfeld von Konstantin tätigen christlichen Rhetoriklehrers Lactantius habe Konstantin nach einer Traumerscheinung das Christusmonogramm vor der Schlacht gegen Maxentius im Jahr 312 auf die Schilde seiner Soldaten malen lassen. Eusebios von Kaisareia schreibt mehrere Jahre danach, Konstantin habe diesem Vorgang seinen Sieg zugeschrieben. Da auch die Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ an dieser christlich-caesarischen Tradition anknüpften, nahm die mythologische Figur des antiken „Sol invictus“ eine verchristlichte Siegerpose an. Vielleicht auch deshalb findet sich in zahlreichen burgundischen und fränkischen Familiennamen des Spätantike und des Frühmittelalters Namen mit der Silbe „sig“, nicht zuletzt auch bei der literarischen Figur des Siegfried im Nibelungenlied. Eine Zuordnung des Namens Viktor zu Worms war im 10. Jahrhundert also auf der Basis eines semantisch-narrativen Deutungsgewebes zur Herrschaftslegitimierung für die Zeitgenossen gut nachvollziehbar

Die Überlieferung vom ersten Wormser Bischof geht auf eine Urkunde in einer Sammelhandschrift des 10. Jahrhunderts zurück, die von einer Kölner Synode gallischer Bischöfe vom 12. Mai 346 berichtet, auf der der damalige Kölner Bischof Euphrates wegen Arianismus seines Amts enthoben worden sei. Ein Bischof Viktor von Worms wird als Teilnehmer genannt. Nach einer über vier Jahrhunderten geführten Debatte geht die Wissenschaft mittlerweile davon aus, dass es sich bei dieser Urkunde um eine Fälschung handelt mit dem Ziel, das Kölner Erzbistum mit dem Verweis auf einen „Ketzerbischof“ im 4. Jahrhundert zu diskreditieren und dem Trierer Erzbistum so eine Vorrangstellung gegenüber Köln zu sichern. Euphrates war kein Arianer. Aber der Bedeutungsgewinn des Kölner Erzbistums unter Erzbischof Bruno (925–965, ab 953 Kölner Erzbischof), dem jüngsten Sohn des ottonischen Kaisers Heinrich I., als Erzkanzler des Reiches war dem Trierer Urkundenfälscher, bzw. seinen Auftraggebern wohl ein Dorn im Auge. Obwohl es keinen Beleg dafür gibt, dass Worms vor merowingischer Zeit bereits Bischofssitz war, kam die Stadt in der Bischofsliste der Urkunde wohl deshalb ins Spiel, weil sie zu ottonischer Zeit ein wichtiges Bistum war. So war Bischof Hanno (950–978 Wormser Bischof) im Jahr 937 von Otto I. zum ersten Abt des Mauritiusklosters Magdeburg ernannt worden.

Aber warum nannte der Trierer Fälscher seinen Wormser Bischof Viktor? Viktor bedeutet übersetzt „Sieger“ und kommt in der Spätantike häufiger als danach als Name von Bischöfen (z.B. in Rom und in Metz) oder Märtyrerheiligen vor, insgesamt achtmal. Drei der Märtyrer mit Namen Viktor (Saint-Maurice, Solothurn und Xanten) werden der „Thebaischen Legion“ zugeordnet, die über ihren Kommandeur Mauritius einen Bezug zum spätantiken wie zum frühmittelalterlichen Burgund und dessen ottonischem Erbe aufweist, der sich auch mit der Wormser Bistumsgeschichte und dem Bezug des Nibelungenlieds zu Burgund verbinden lässt. Mauritius wurde zum Schutzpatron der Ottonen. Über diese Verbindung wurde die zu den Reichskleinodien gehörende „Heilige Lanze“ narrativ legitimiert.

Des Weiteren geht die romanische Idee eines thronenden Christus zurück auf die Übernahme des Christentums als Staatsreligion im römischen Reich Ende des 4. Jahrhunderts. Laut dem Bericht des im kaiserlichen Umfeld von Konstantin tätigen christlichen Rhetoriklehrers Lactantius habe Konstantin nach einer Traumerscheinung das Christusmonogramm vor der Schlacht gegen Maxentius im Jahr 312 auf die Schilde seiner Soldaten malen lassen. Eusebios von Kaisareia schreibt mehrere Jahre danach, Konstantin habe diesem Vorgang seinen Sieg zugeschrieben. Da auch die Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ an dieser christlich-caesarischen Tradition anknüpften, nahm die mythologische Figur des antiken „Sol invictus“ eine verchristlichte Siegerpose an. Vielleicht auch deshalb findet sich in zahlreichen burgundischen und fränkischen Familiennamen des Spätantike und des Frühmittelalters Namen mit der Silbe „sig“, nicht zuletzt auch bei der literarischen Figur des Siegfried im Nibelungenlied. Eine Zuordnung des Namens Viktor zu Worms war im 10. Jahrhundert also auf der Basis eines semantisch-narrativen Deutungsgewebes zur Herrschaftslegitimierung für die Zeitgenossen gut nachvollziehbar.

Sulpicius Severus (383–425) begann seine „Vita sancti Martini“ im Kloster Marmoutier bereits zu Lebzeiten des dort wirkenden Martin von Tours. Einleitend formuliert er: „Deshalb scheint es mir ein lohnendes Unterfangen zu sein und der Mühe wert, das Leben des hochheiligen Mannes aufzuzeichnen, das anderen bald zum Vorbild dienen wird. Dadurch werden die Leser gewiss zur wahren Weisheit, zum himmlischen Kriegsdienst (Vgl. 2 Tim 2,3) und zur gotterfüllten Tugend angespornt werden."[Anm. 3] Eines seiner Ziele ist also die exemplarische Darstellung des Wandels Martins vom „miles Caesari“ (Soldat des Kaisers) zum „miles Christi“ (Soldat Christi). Er erzählt auf diesem Hintergrund die im Jahr 356 angesiedelte Geschichte von der Weigerung des bereits getauften Gardisten Martin gegenüber Kaiser Julian, sich nahe der „Civitas Vangionum“ (Worms) an einer bevorstehenden Schlacht gegen die Alamannen zu beteiligen mit der Begründung, er sei ein Soldat Christi und dürfe daher nicht kämpfen. Julian habe das nicht akzeptiert und ihm Feigheit vorgeworfen. Martin habe daraufhin angeboten, am folgenden Tag des Kampfes unbewaffnet und nur vom Zeichen des Kreuzes geschützt dem Feind gegenüberzutreten, eine Nachahmung des politisch erfolgreichen Konstantinnarrativs. Daraufhin sei er in Gewahrsam genommen worden, um ihn „unbewaffnet den Barbaren vorzuwerfen" [Anm. 4]. Aber am nächsten Tag hätten sich die Feinde unterworfen und Friedensverhandlungen angeboten. Der gütige Gott habe Martin vor diesem Ereignis bewahrt.

Julian wird in diesem Text als „Tyrann“ bezeichnet, nicht jedoch wie in der Folgezeit als „Apostat“ (Abtrünniger). Gerlinde Huber-Rebenich meint im Nachwort zur lateinisch/deutschen Ausgabe der Vita, diese Geschichte werde aus anderen Quellen nicht nur nicht bestätigt, sondern stehe zu diesen in einem Spannungsverhältnis. „Die Stilisierung Martins erfolgt mithin nicht allein durch die Manipulation – wenn man Severus böse will: Verfälschung – der Fakten. Vielmehr münzt er nicht nur auf der Handlungsebene, sondern bis in die Mikrostruktur des Textes hinein den ehemaligen Soldaten zum Streiter Christi um und integriert so die problematische militärische Vergangenheit in das Bild des Heiligen."[Anm. 5] Ein Kerker in Worms kommt in der Vita nicht vor und auch in der Chronik des Petrus Dorn von 1689 wird aus der Zeit nach dem Stadtbrand nur erwähnt, dass es in einer Kapelle von St. Martin einen Martinskerker gegeben haben soll. Wenn es diesen denn gegeben hat, so war er jedenfalls eine nicht-zeitgenössische Schöpfung des späteren Martinskultes.

Da sich nach dem Tode Kaiser Julians II. im Jahr 363 eine Debatte zwischen seinen neuplatonischen Befürwortern und seinen christlichen Gegnern über seine Person und insbesondere über seine Religionspolitik entspann, ist nicht auszuschließen, dass die ebenfalls aus der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts stammende Wormser Martinsgeschichte auch in diesem Zusammenhang einen überzeugenden Subtext für die Zeitgenossen darstellte. Martin wird die Rolle eines Glaubensbekenners gegenüber der politischen Macht des Kaisers zugewiesen. Julian hatte versucht, die mit dem Toleranzedikt seines Onkels Konstantin von 313 einsetzende Entwicklung des Christentums zur privilegierten Religion im römischen Reich zurückzudrängen, und hatte die antiken Mysterienkulte wieder gefördert. Obwohl christlich erzogen, hatte er sich der neuplatonischen Philosophie und den antiken Mysterien zugewandt. Posthum war seine Schrift „Contra Galilaeos“ (Gegen die Christen) veröffentlicht worden, welcher der Patriarch Kyrill von Alexandrien mit der Schrift „Contra Julianum“ begegnete. Im Zentrum von Julians Kritik stand die Ablehnung von Jesus Christus als Gottessohn. Er bevorzugte die ältere jüdische Religion, die Christus als Menschen sah und sieht, und betrachtete das Christentum lediglich als abtrünnige und synkretistische jüdische Sekte." Augustinus bezeichnete Julian schließlich in seiner Schrift vom Gottesstaat (5. Buch, Kapitel 21) als „Apostat“, ein Name, der an diesem Kaiser mit dem Philosophenbart bis heute hängen geblieben ist und in der Rezeption über Jahrhunderte immer weiter mit Polemiken ausgeschmückt wurde.

Mit dieser zeitgenössischen Debatte im Hintergrund kann man die Wormser Martinsgeschichte in besonderer Weise aufgeladen sehen als Apologie christlicher Vorherrschaft, die sich in Martins Wandlung und Standhaftigkeit beispielhaft verkörpert. So passt St. Martin auch in die szenische Reihe von Luthers Widerrufsverweigerung von 1521 und der Kriegsdienstverweigerung der Gegenwart, was der katholischen Kirche der Gegenwart in Worms eine Chance zuspielt, aus der Defensive des Lutherprotest herauszutreten und eine ältere moralische Fundamentierung zu behaupten. Julian andrerseits gilt vor allem religionskritischen Autoren seit Renaissance und Aufklärung als Beispiel für weltanschauliche Toleranz, hat er doch nachweislich trotz seiner Kritik des Christentums und seiner christlichen Privilegierung als Staatsreligion zurückweisende Religionspolitik keine Christenverfolgungen angeordnet. Auch dieses Narrativ verschweigt allerdings andere Tatsachen von Julians Herrschaft, wie die Hinrichtung von Beratern seines Vorgängers und Cousins Constantius aus Gründen der Machtsicherung nach seiner Übernahme der Alleinherrschaft. Man könnte jedenfalls in Worms statt der Reduktion auf eine mit der Zeit immer weiter ausgearbeitete Martinslegende und eine julianischen Gegenlegende aufklärerischer Provenienz auch die Kultur- und Konfliktgeschichte des 4. und frühen 5. Jahrhunderts an diesem Beispiel erzählen. Das wäre dann aber besser ein Streitgespräch.

1.3.Der Wonnegau und die Vangionen

- Münzen der Vangionen aus dem Rheinland, ca. 1. Jh. v. Chr.[Bild: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin/Reinhard Saczewski [Public Domain]]

- Münzen der Vangionen aus dem Rheinland, ca. 1. Jh. v. Chr.[Bild: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin/Reinhard Saczewski [Public Domain]

Im Wikipedia-Eintrag zum Begriff „Wonnegau“ findet man dessen gängige etymologische Erklärung: „Die Römer nannten den im 3./4. Jahrhundert weit ausgreifenden Verwaltungsbezirk um Worms nach dem hier seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert ansässigen Stamm der Vangionen Civitas Vangionum. Vangionen nannten sich die Wormser noch bis in das 16. Jahrhundert. Von dieser Bezeichnung ist auch der Wangengau für die Umgebung von Worms abgeleitet, der dann allmählich vom Volksmund in das verständlichere Wonnegau umbenannt wurde."[Anm. 6] Der Stadtname Worms hat sich aus dem keltischen Namen „Borbetomagus“ entwickelt.

Der Name „Vangionen“ taucht erstmals in Cäsars Bericht des gallischen Krieges als Stamm im Umfeld Ariovists auf, dessen Heer Cäsar im Jahr 58 v. Chr. besiegte. Danach werden die Vangionen als Hilfstruppen der Römer erwähnt und schließlich als Namensgeber einer Civitas mit Worms (Borbetomagus) als Hauptort. In der Spätantike haben sich die Wormser auch als Vangionen verstanden. Belegt ist das bei spätantiken Autoren wie dem Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus. Seit dem frühen Mittelalter setzt sich für die Stadt über verschiedene Sprachstufen wie Warmacia - Warmaisa in den SchUM-Gemeinden - und Wormatia (mittellateinisch) der Name Worms durch. Die fränkische Grafschaft der Salier im 9. und 10. Jahrhundert heißt Wormsgau oder Wormsfeldgau (pagus wormatiensis). Die Bezeichnung als vangionisch tritt in den Hintergrund und wird erst wieder im 17. Jahrhundert belebt, wenn sich die Stadt in Abgrenzung vom Bischof als Stadtherr „offiziell als civitas libera vormatia metropolis vangionum imperii"[Anm. 7]bezeichnet, als freie Stadt mit einer weltlichen Origo als Metropole (Hauptort) des Vangionenreiches. Von einem „Wangengau“ als sprachliche Abschleifung von „Vangionengau“ ist bisher dagegen nichts bekannt.

Der Wormser Chronist Friedrich Zorn (1538–1610), Rektor der lutherischen Stadtschule, beschreibt gleich zu Beginn seines Ende des 16. Jahrhunderts entstandenen Textes, der vor allem Urkunden und Ratsbücher des hohen und späten Mittelalters ausgewertet hat, die Ableitung des Namens „Wangiones“ aus dem deutschen Namen „Wunngauer“. Also war zu Zorns Zeit der Begriff „Wonnegau“ offenbar gebräuchlich. Zorn leitet den frühneuzeitlichen Landschaftsnamen allerdings nicht vom lateinischen Namen „Vangiones“ ab, sondern argumentiert umgekehrt, indem er den deutschen Namen an den historischen Ursprung setzt: „Worms eine berühmte stadt am Rhein ist etwan die hauptstadt derer völker gewesen, welche von den alten scribenten Tacito, Caesare, Plinio, Ptolemaeo, ammiano Vangiones genannt worden [...] den namen Vangiones aber haben sie erlangt von einem deutschen wort vom gau oder wunngau, als wenn man sagt Vangiones Wunngauer [...], nämlich von wegen der fruchtbarkeit des landes."[Anm. 8]Die Fruchtbarkeit der Landschaft um Worms wird seit dem hohen Mittelalter wiederholt in Chroniken betont (u.a. in Otto von Freisings „Gesta Friderici“) und führte offenbar in der frühen Neuzeit zur Neuschöpfung des Namens „Wonnegau“. Dass Zorn das deutsche Wort als Ursprung des lateinischen Volksnamens behauptet, zeugt vom stadtbürgerlichen Selbstbewusstsein seiner Zeit und ist ebenso fiktiv wie die heute gängige umgekehrte Herleitung.

Im weiteren Text mutmaßt Zorn, die Namen „Borbetomagus“ als Stadtname und „Vangiones“ als Stammes- oder Volksname hätten sich im Lauf der Zeit miteinander vermischt zu „Worms“. Andererseits hält er auch eine Dreiteilung der Stadt für möglich: „ ein theil hab geheißen Vangie, das andere Burgerriet und das dritt Worms."[Anm. 9] So oder so kann bisher keine etymologische Linie von den Vangionen zum Wonnegau festgestellt werden. Und das ist auch ganz gut so, denn die erzählerische Füllung des Landschaftsnamens „Wonnegau“ - gerade in seiner heute touristischen Verwendung – mit historischen Zitaten der Fruchtbarkeit malt doch ein viel ansprechenderes und nachhaltigeres Bild frühlingshafter und damit jugendlicher Frische als der Bezug auf ein wenig bekanntes Volk der römischen Antike und damit des mehr als brüchigen Verweises auf ein hohes Alter. Beides sind Bezüge auf unterschiedliche narrative Traditionen, nämlich die vom irdischen Paradies und die vom ältesten Ursprung.

1.4."Heylsgeschichten" und das Vergessen der Demokraten

Mein Wortspiel mit dem „Geschichtsheil“ beschreibt eine Stadtgeschichte im doppelten Sinn von Geschichtsschreibung und Identitätserzählung, die ihren Wahrnehmungsschwerpunkt dem Wirken der Wormser Lederindustriellenfamilie von Heyl in einer ambivalenten Mischung zwischen mäzenatischer Wohltätigkeit und paternalistischer Herrschaft verdankt. Auf Grund dieser Dominanz gerieten sowohl Gegenspieler der Heylschen Stadtpolitik aus dem freisinnigen und sozialdemokratischen Lager als auch deren Vorgänger in der demokratischen Revolution von 1848/49 in Vergessenheit. Das geschah in einem sowohl bewussten als auch unbewussten Prozess der Verdrängung.

Der Aufstieg der Anfang des 18. Jahrhunderts aus Bacharach nach Worms zugewanderten reformierten Familie Heyl wurde möglich durch den gesellschaftlichen Wandel, den die Französische Revolution mit der keineswegs bruchlosen Umsetzung der Verfassungsideale „Freiheit und Gleichheit“ eingeleitet hatte. Dadurch wurden politisch benachteiligte Gruppen in der lutherischen Stadt wie Reformierte, Katholiken und Juden gleichberechtigt und entfalteten enorme Aktivitäten in Politik, Wirtschaft und Kultur. So ist es auch kein Wunder, dass der reformierte Kaufmann Johann Cornelius Heyl (1758–1818) im Jahr 1800 Mitglied des Munizipalitätsrat war, ebenso wie der spätere katholische Bürgermeister Peter Joseph Valckenberg (erstmals 1792). Beide kamen auch bei der Versteigerung der Nationalgüter (ehem. geistlicher Besitz) im Jahr 1805 zum Zug. Heyl erwarb hier die Ruinen des barocken Bischofsschlosses (heute Heylshofpark). Nach der Niederlage der Demokraten im Jahr 1849 verengte sich der Liberalismus der Familie Heyl, vor allem in Person des Patriarchen Cornelius Wilhelm (1843–1923), zunehmend zur Perspektive eines Wirtschaftsbürgertums, das seine demokratische Herkunft dem Aufstieg in eine monarchisch geführte Gesellschaft und deren völkisch-nationaler Ideologie opferte. Cornelius Wilhelm Heyl gehörte von 1878 bis 1911 der Stadtverordnetenversammlung an, war von 1874 bis 1881 und von 1893 bis 1918 Mitglied des Reichstags und nach seiner Nobilitierung ab 1877 berufenes Mitglied in der 1. Kammer der hessischen Stände.

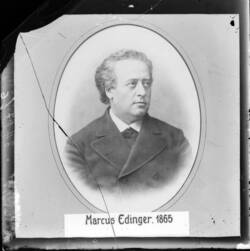

Im Zuge der Landtagswahl von 1872 kam es zum Konflikt zwischen Heyl und Marcus Edinger (1829–1879). Edinger war seit 1861 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und seit 1865 gewähltes Mitglied der 2. Kammer der hessischen Stände. Persönlich bekannt mit dem Sozialreformer Schultze-Delitzsch engagierte er sich für die Genossenschaftsidee und hatte 1860 in Worms einen Vorschuss- und Kreditverein für Handwerker und Kleinhändler gegründet. Heyl inszenierte 1872 eine Kampagne gegen Edinger mit der Behauptung, er sei national unzuverlässig, weil er die vom Krieg gegen Frankreich heimkehrenden Truppen nicht mit einer Ansprache begrüßt habe. „Das eigentliche Motiv aber war wohl, dass Edinger nicht nur vom Vorschuss- und Kreditverein, sondern auch von einem Wahlkomitee der Arbeitervereine unterstützt wurde." [Anm. 10] Wegen seiner Toleranz in konfessionellen und religiösen Fragen war das Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde sogar für Katholiken wählbar. Als Edinger die Wahl schließlich gewonnen hatte, erschien in der Wormser Zeitung eine Extrabeilage mit einer anonymen Polemik gegen die Edinger unterstützenden Wähler mit der Behauptung, diese Demokraten, Ultramontanen und kosmopolitischen Juden seien umsturzbereite Gegner des neuen Reiches. Wie Bismarck sah Heyl die Attentate von Max Hödel und Karl Eduard Nobiling gegen Willhem I. im Jahr 1878 in Verbindung mit der Sozialdemokratie. Das war damals das Hauptargument für die Verabschiedung der Sozialistengesetze im Reichstag. Als ein sozialdemokratischer Lehrer in Worms einen Vortrag über Hödels Attentat und die Sozialistengesetze hielt, ließ Heyl die Rede von einem Angestellten mitstenografieren. Auf Grund von Zeugenaussagen Heyls und des Stenographen wurde der Redner zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Franz Staudinger (1849–1921), in seiner Zeit als Gymnasiallehrer in Worms linksliberaler Gegenspieler von Heyl und nach seinem Verzug nach Darmstadt führender Theoretiker der Konsumgenossenschaftsbewegung und Sozialdemokrat, schrieb 1914 in seinem zweibändigen Werk „Kulturgrundlagen der Politik“ rückblickend: „War es 1866 verblüffend gewesen, wie rasch sich so viele Menschen aus geschworenen Preußenfressern in Preußenfreunde verwandelt hatten, so war es geradezu betäubend, wie nunmehr fast die ganze Masse der Liberalen aufhören konnte, liberal zu sein. Der Kulturkampf mit seinen illiberalen Methoden hatte das liberale Gewissen geknickt, die Schüsse von Hödel und Nobiling, welche die Sozialistenhatz einleiteten, zerstörten es bis auf unkenntliche Reste. Wie recht hatte jener Arzt gehabt: ‚Nach den Katholiken kommen die Sozialdemokraten dran.‘ An die Juden gings ja später ebenfalls [...] Ohne weitere Untersuchung verstand es sich ganz von selbst, daß Hödel und Nobiling Sozialdemokraten, ohne weiteres war es natürlich, daß die ganze Sozialdemokratie für ihre Schandtaten verantwortlich war. Daß Hödel, einer jener Elenden, die sich bald dieser, bald jener Partei anbieten, von den Sozialdemokraten abgestoßen worden war und gerade damals bei Stöcker in Diensten stand, das wurde weislich verschwiegen. Daß Nobiling überhaupt niemals etwas mit der Sozialdemokratie zu tun gehabt hatte, wurde niemals verlautbart.“ [Anm. 11] Adolf Stöcker war bis 1890 Berliner Hofprediger und Gründer der antisemitischen christlich-sozialen Bewegung.

Es geht hier nicht nur um eine Erinnerung an Edinger und Staudinger als Personen in der Geschichtsschreibung der Stadt Worms, wie sie seit wenigen Jahren begonnen und zugenommen hat, sondern auch um eine andere Erzählung der Zeit zwischen 1849 und 1918. Der Niedergang des Liberalismus, der sich in der Weimarer Republik fortsetzte und es nach dem Verschwinden der in Hessen mitregierenden linksliberalen DDP selbst der rechtsliberalen DVP, die sich unter Stresemann zur Republik bekannt hatte, schwer machte, die Demokratie gemeinsam mit SPD und Zentrum gegen die völkisch-nationale Radikalisierung des Nationalsozialismus zu verteidigen, begann mit der Anpassung nationalliberaler Wirtschaftsbürger wie Cornelius Wilhelm von Heyl an Bismarcks autoritären Staat.

Während sein Sohn Ludwig (1886–1952) für den Stresemannkurs der DVP stehen kann, wandte sich dessen Neffe Bruno früh dem Nationalsozialismus zu. Es gab also auch im rechtsliberalen Lager durchaus unterschiedliche Optionen. Auch dazu wurde bisher kaum geforscht. Wenig weiß man auch zur Geschichte der DDP in Rheinhessen und nicht genug zur vielfältigen Geschichte der Wormser Arbeiterbewegung, aus deren Zeit vor 1933 die meisten Aktenbestände nicht überliefert sind. Es gibt also genügend Forschungsdesiderate, um die gängige „Heylsgeschichte“ der Stadt anders als bisher erzählen zu können.

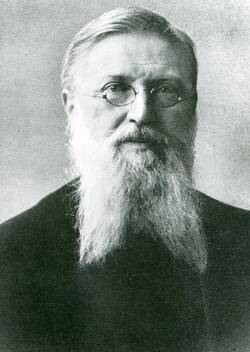

1.1.Geschichtsmarketing und Reichsfantasien Illerts

Friedrich Maria Illert (1892–1966) studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Heidelberg und – nach einer Unterbrechung von 1914 bis 1920 als Soldat und französischer Kriegsgefangener – in München, wo er mit einer Dissertation zum Thema „Skizze über die Entwicklung der literarischen Auffassung über die Welt“ abschloss. Das klingt deutlich nach Wilhelm Diltheys kulturalistischer „Weltanschauungslehre“, die lebensweltliche Wirklichkeit in den Mittelpunkt des Denkens rückte. Illert war von Haus aus kein Historiker und plante vor der Neuaufnahme seines Studiums eine journalistische Berufswahl. Hier liegen wohl die noch genauer zu erforschenden Wurzeln seiner methodischen Orientierung an der stark erzählerischen Vermittlung von Geschichte über Vorträge, Zeitschriften wie „Der Wormsgau“ (ab 1926) und kulturtouristische Stadtführer sowie sein Interesse an Alltagsthemen wie der Geschichte der Wormser Presse oder der Wormser Brauereien. Hinter dieser nutzerorientierten Methodik aber stand der Anspruch, mit einer großen Meistererzählung die europäische Bedeutung der Stadt Worms ins Bewusstsein der Bürger:innen wie der deutschen Öffentlichkeit zu rücken. In seiner Laudatio zum 100. Geburtstag Illerts schrieb Stadtarchivar Fritz Reuter zu Illerts Wormszentrismus: „Es ist der Beispielcharakter für menschliches Werden und Vergehen, für Gelingen und Mißlingen, für große Tage und tiefes Leid – für menschliches Dasein, Suchen, Schaffen und Glauben in seinen vielfältigsten Formen. Damit aber wird der scheinbare Wormszentrismus zum Medium für das Verstehen von Geschichte weit über diese Stadt hinaus."[Anm. 12] Größe und Niedergang, Aufbruch und Zerstörung sind bis heute prägende Themen der Wormser Stadterzählung geblieben und sie öffnen nach wie vor den besonderen Blickwinkel auf den Widerspruch einstiger Größe im Sinn von politisch-kultureller Bedeutung und gegenwärtiger Randexistenz der Stadt. Das wird auch aus vielen Beobachtungen Reisender deutlich von Victor Hugo bis Jürgen Roth, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Bewertungen.

Nach der Niederlage von 1918 und den damit verbundenen persönlichen Erfahrungen von Illert lag die Motivation, die Bedeutung des Geburts- und Wirkungsortes mit Blick auf die Vergangenheit zu überhöhen, nahe, konnte allerdings leicht mit der parallel vorhandenen Aufbruchstimmung eines republikanischen Neuanfangs kollidieren und ins völkisch-nationale Fahrwasser geraten. Es war also keineswegs eine unpolitische Haltung, wenn sie auch nicht als parteipolitisch, sondern als milieupolitisch bezeichnet werden kann. So erschien im Kriegsjahr 1940 Illerts Buch „Im Kreuzpunkt der Weltstraßen“, das mit dem Satz endete: „Jetzt klingen alle versunkenen Glocken wieder über der Stadt, die aufsteht in ihrer tausendjährigen Sehnsucht, um in ungemessener Treue dem wiedererstandenen Reich zu dienen.“[Anm. 13] Bereits 1939 hatte Illert im Wormsgau einen Aufsatz verfasst mit dem Titel „Die Reichsbedeutung der Stadt Worms. Hinweise auf die geographische Lage der Stadt und ihre Auswirkungen.“ Im kollektiven Gedächtnis der Stadt hat sich diese Idee von Worms als Kreuzung, die ausgehend vom durch Bischof Burchard geschaffenen Stadtbild in die Weite aller Himmelsrichtungen ausdehnbar ist, erhalten, wie der Turmblick im Hörturm des Nibelungenmuseums zeigt, aber sie ist bei dem aus einer katholischen Familie stammenden Illert mit dem Reichsbegriff verknüpft. Dass er mit diesem Begriff mittelalterliches, wilhelminisches und nationalsozialistisches Reich kompatibel gemacht hat, war eine äußerst problematische Identitäts- und Marketingstrategie. Sie fußte auf einer gängigen konservativen Vision im politischen Katholizismus der Moderne, wie Richard Faber in seinem Buch „Abendland– ein politischer Kampfbegriff“ gezeigt hat. Faber verweist dabei insbesondere auf Carl Schmitt: „Er verwendet [...] mit spezifisch nationalistischer Engführung den Begriff des Reiches, der von anderen, zumal von den katholischen Reichsvisionären, mit Europa und dem Abendland synonymisiert wird. Abendland – Reich – Europa, diese begriffliche Trias bildet eines der Zentren, wo immer es in der Weimarer und der ersten Österreichischen Republik um reaktionäre Visionen und konservative Revolutionen geht.“[Anm. 14] Bereits 1923 war Moeller van den Brucks begriffsprägendes Buch „Das dritte Reich“ erschienen, das eine konservative Revolution gegen die Republik propagiert hatte und schließlich zur NS-Parole wurde. Im Nachlass Illerts (Stadtarchiv Worms) finden sich leider nur wenig Dokumente über die Zeit zwischen 1921 und 1945. Dennoch wären hier Forschungen sinnvoll.

Denn auf der Basis seiner Reichsideologie betrieb Illert auch Kulturpolitik im NS-Staat, propagierte seit Sommer 1933 ein Nibelungenjahr 1936 anlässlich der 1500. Wiederkehr des Untergangs des Burgunderreiches und schlug eine „Weltfeier der Völker germanischen Ursprungs“ als Nationalfeier des Reiches vor. Worms sollte den Ehrennamen „Stadt des Reiches“ erhalten und der Dombezirk zum „Heiligtum der deutschen Nation“ erklärt werden. In diesem Zusammenhang sind auch seine Bemühungen um die Inszenierung des Nibelungenstoffs zu sehen, so mit Festspielen im Rahmen der Reichstheater-Festwochen 1937–39 oder mit der „Amtsfahrt ins Nibelungenland“ (Niederösterreich), die er 1939, ein Jahr nach der Eingliederung des Bundesstaates Österreich in das nationalsozialistische Deutsche Reich, gemeinsam mit der NS-Stadtspitze (OB Heinrich Bartholomäus und Beigeordneter Polizeidirektor Hans Eichel) unternahm, um Bündnispartner zu finden. Der NS-Staat ging allerdings nicht oder nur beiläufig auf diese Anbiederungen ein. Weder die Festspiele noch die Wormser Reichsfantasien erhielten auf Reichsebene die ihnen von Illert zugedachte zentrale Bedeutung. Worms blieb am Rand des politischen und kulturellen Geschehens. In den Mittelpunkt der lokalen und überregionalen Aufmerksamkeit rückte dagegen ein Besuch von Goebbels im ersten Festspieljahr 1937 mit einer Rede im Wassergasschweißwerk. Im Vordergrund der NS-Politik stand immer die völkisch-nationale Propaganda mit und in der Gegenwart.

Die Illertschen Narrative von Worms als „Kreuzung der Weltstraßen“ oder als „älteste Stadt Deutschlands“ geistern nach wie vor durch die Wormser Stadterzählung. Es gilt, sie zu überprüfen auf Gehalt und Nutzen, also sowohl was die Fakten angeht als auch auf ihre erzählerische Wirkung. Was bleiben kann, muss heute anders erzählt werden. Daran arbeitet die städtische Kulturpolitik seit den 1990er Jahren an Hand der Kulturprofile Dom, Luther, Nibelungen und SchUM, um das Widerspruchs- und Spannungsfeld an überregional vorhandenem Geschichtenpotenzial sowohl kulturtouristisch in Inszenierungen künstlerischer und städtebaulicher Art umzusetzen als auch mit neuen Schwerpunktsetzungen in die öffentliche Wahrnehmung einzubringen, die kritische Betrachtungen von Herrschaft und Hoffnungspotenziale im Geist der Menschenrechte thematisieren.

Eine Anekdote, die Reuter von Illert überliefert hat, verweist, am Rande bemerkt, darauf, dass das hybride Feld zwischen Fakten und Narrativen auf hintersinnige Weise die Probleme beider Methoden in der Geschichtsschreibung beschreibt, wenn Humor mit ins Spiel kommt: „Nachdem er in weinseliger Runde schwungvoll dem Städteforscher und Archivar Prof. Stoob dargelegt hatte, welche Bedeutung eine Urkunde aus dem Jahre 1156 für die Geschichte und das Recht der Stadt besitze, sagte dieser: ‚Aber Herr Illert, Sie wissen doch, daß die Urkunde gefälscht ist.‘ Woraus Illert antwortete: ‚Da hat man endlich mal eine Urkunde und dann kommt ein Archivar und sagt, sie sei gefälscht.‘“[Anm. 15]

1.2.Zusammenfassung und Ausblick

Im hybriden Feld zwischen Fakten und Narrativen gibt es vielfältige Varianten. In den Wormser Beispielen finden sich fünf davon: Bewusste Fälschung, Legendenbildung aus Siegersicht, etymologische Erklärungssage, Perspektivendominanz und Geschichtsvergessenheit sowie Geschichtsmarketing durch Narrationen.

Häufig finden sich Mischungen von fact und fiction sowie Mehrdeutigkeiten, die sich nur in komplexen Betrachtungen weitgehend auflösen lassen. Zu berücksichtigen ist dabei auch das Vorwissen des Zielpublikums. Wenn einmal überzeugende Fakten geschaffen wurden, sei es durch Fälschungen oder Deutungen, werden sie oft über Generationen übernommen, sei es in Wissenschaft, Politik oder Kultur. Darin unterscheiden sich akademischer und alltäglicher Diskurs mehr durch die interessierenden Inhalte als durch die Form. In beiden Fällen sind Faktencheck und Quellenkritik ebenso wichtig wie der Austausch von Standpunkten, um einen hermeneutischen Prozess voranzubringen, der möglichst wirklichkeitsgesättigt ist. Dafür werden partizipative Begegnungsräume auf vielen Ebenen benötigt sowie Zeit zum Reden und Zuhören und Zeit zum Forschen und Reflektieren. Aber am Ende ist es dennoch sinnvoll, Sach- und Erzählverhalte rhetorisch auf den Punkt zu bringen, insbesondere wenn es um politische Überzeugungsprozesse geht. Mehrheiten in der öffentlichen Meinung werden nämlich narrativ erzeugt. Und es ist ein erheblicher Unterschied, ob die Mehrheit in einer Gesellschaft dem Slogan folgt „Das Boot ist voll!“ oder „Wir schaffen das!“.

Um mit Fake News, Slogans und Narrativen selbstverantwortlich umgehen zu können, ist es zudem wichtig, dass im Bildungsprozess von der Kita über Schulen und Universitäten bis hin zur Erwachsenenbildung Formen des Faktenchecks, der Quellenkritik, der Debatte, der Textdramaturgie und des Storytelling erlernt werden.

Für die Stadt Worms geht es in ihrem Identitätsdiskurs nicht nur um ein „anders erzählen“ der bereits sattsam bekannten und profilierten Überlieferungen, sondern auch um das beharrliche Setzen neuer Themen. Soweit diese historisch anknüpfen, können dazu Bereiche wie die jüdische Geschichte, die Frauengeschichte, die Migrationsgeschichte, die Ketzergeschichte und vor allem die Demokratiegeschichte dazu dienen, gut recherchiert und spannend erzählt.

1.3.Nachweise

- Arnold, Wilhelm: Wormser Chronik von Friedrich Zorn. Amsterdam 1969.

- Bönnen, Gerold: Nibelungenstadt, Nibelungenjahr, Nibelungenfestspiele. In: Ein Lied von Gestern. Hrsg. von Gerold Bönnen und Volker Gallé. Worms 1999. S. 37–82.

- Dürst, Michael: Euphrates. Die gefälschten Akten der angeblichen Kölner Synode von 346 und die frühen Bischofssitze am Rhein. In: Rheinisch, könisch, katholisch. Köln 2008. S. 21–62.

- Faber, Richard: Abendland. Ein politischer Kampfbegriff. Hamburg 2020.

- Gallé, Volker: Worms. Stadt der Geschichten. Worms 2021.

- Häussler, Ralph: Worms und die Vangionen. Fakten und Fiktionen. In: Heimatjahrbuch der Stadt Worms 2007. S. 146–154.

- Huber-Rebenich, Gerlinde (Hrsg.): Vita Sancti Martini. Stuttgart 2011.

- Illert, Friedrich Maria: Die Reichsbedeutung der Stadt Worms. Hinweis auf die geographische Lage der Stadt und ihre Auswirkungen. In: Der Wormsgau 2 (1934–1943). S. 197–220.

- Keilmann, Burkhard: Im Bund mit schwarzen und roten "Reichsfeinden". Marcus Edinger und die Wormser Nationalliberalen im neuen deutschen Kaiserreich. In: Der Wormsgau 39 (2020). S. 43–120.

- Koschorke, Albrecht: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt 2021.

- Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Frankfurt 2019, 7. Auflage.

- Reuter, Fritz: Dr. Friedrich Maria Illert (1892–1966) zu seinem 100. Geburtstag. In: Der Wormsgau 16 (1992–1995). S. 20–27.

- Reuter, Fritz: Zwischen Reaktion und hessischer Städteordnung. In: Geschichte der Stadt Worms. Hrsg. von Gerold Bönnen. Worms 2005. S. 441–478.

- Rüsen, Jörn: Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens. Frankfurt 1990. S. 153–230.

- Staudinger, Franz: Kulturgrundlagen der Politik. Bd. 1. Jena 1914.

- Art. „Wahrheit“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. Stand 25. April 2024. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit (aufgerufen am 15.05.2024).

- Art. „Wonnegau“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. Stand 29. September 2023. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wonnegau (aufgerufen am 15.05.2024).

Anmerkungen:

- Art. „Wahrheit“. In: Wikipedia. Stand 25. April 2024. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit (aufgerufen am 23.05.2024). Zurück

- Vgl. Koschorke 2021, S. 397. Zurück

- Vgl. Huber-Rebenich 2011, S. 11. Zurück

- Vgl. Huber-Rebenich 2011, S. 19. Zurück

- Vgl. Huber-Rebenich 2011, S. 114. Zurück

- Art. „Wonnegau“. In: Wikipedia. Stand 29. September 2023. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wonnegau (aufgerufen am 23.05.2024). Zurück

- Vgl. Häussler 2007, S. 149. Zurück

- Vgl. Arnold/Zorn 1969, S. 12. Zurück

- Vgl. Arnold/Zorn 1969, S. 13. Zurück

- Vgl. Gallé 2021, S. 204. Zurück

- Vgl. Staudinger 1914, S. 45. Zurück

- Vgl. Reuter 1992–1995, S 22. Zurück

- Vgl. Reuter 1992–1995, S. 24, Anm. 23. Zurück

- Vgl. Faber 2020, S. 20. Zurück

- Vgl. Reuter 1992–1995, S. 23. Zurück