Das Kannenbäckerland

0.1.Einleitung

Das Kannenbäckerland ist eine Region im Westerwald, die durch ihre großen Tonvorkommen und das dadurch entstandene Kannenbäckerhandwerk bekannt geworden ist. Material und Produkt kommen demnach aus derselben Gegend. Der Ton ist hier von so großer Bedeutung, dass er auch als „weißes Gold“[Anm. 1] des Westerwaldes bezeichnet wurde, doch nicht der Rohstoff Ton, sondern ein Erzeugnis hat den Namen der Region geprägt[Anm. 2].

Das Produkt sind „kannenförmige Steinzeuggeschirre"[Anm. 3], die in Öfen „gebacken“[Anm. 4] bzw. gebrannt werden. Die salzglasierten Kannen brachten dem Kannenbäckerland internationale Anerkennung und spätestens ab dem 17. Jahrhundert wirtschaftlichen Wohlstand[Anm. 5].

Begriff und Eingrenzung des Gebietes des "Kannenbäckerlandes"

Der Begriff „Kannenbäckerland“ taucht im späten 18. Jahrhundert vereinzelt in Akten von Behörden auf. Meist ist jedoch von „Kannenbäckerortschaften" die Rede[Anm. 6]. Im Laufe der Zeit hat sich das Kannenbäckerland in seiner Landesausdehnung verändert. Der Tonbergbau und seine verschiedenen Standorte haben wesentlich zum Einfluss auf die von West nach Ost verlaufende Landschaftsbezeichnung beigetragen. [Anm. 7]Das obere Brexbachtal gilt dabei als schwerpunktmäßiger Standort der „weltberühmten Tonindustrie“[Anm. 8].

Als Kannenbäckerland bezeichnet man gewöhnlich den Bereich zwischen dem Neuwieder Becken im niederen Westerwald, der sich zwischen Rhein und Lahn befindet[Anm. 9]. Die Nordwestbegrenzung bilden der Rheinwesterwald und der Vorderwesterwald[Anm. 10], im Osten ist das Limburger Becken die Grenze und im Süden der südliche Westerwald und Montabaur[Anm. 11]. Die Montabaurer Mulde kann zumindest für das 18. und 19. Jahrhundert beschränkt zum Kannenbäckerland gerechnet werden, da der Ton und die Tonverarbeitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit nach Osten vorgedrungen waren[Anm. 12].

Laut Pichard Collet, dem Landrat des Kreises Montabaur, 1929, und Eduard Berdel, 1924, war die Begrenzung des Kannenbäckerlandes zum Rhein hin die preußisch-nassauische Landesgrenze von 1815. Diese Verortung habe jedoch keinen Bezug zum 18. Jahrhundert, denn sie zeichne im Kannenbäckerland den Limes nach[Anm. 13]. Zudem müsse man Bereiche wie Grenzhausen, in denen das Rohmaterial gefunden wurde, miteinbeziehen.

0.2.Warum hat sich im Kannenbäckerland das Töpfergewerbe angesiedelt?

Ohne die geologischen und klimatischen Verhältnisse hätte das Kannenbäckerland sich nicht von einer zunächst agrarisch über eine landwirtschaftlich-handwerklich geprägte Region zu einer industriellen entwickeln können[Anm. 14]. Das gemeinsame Ausgangsmaterial für alle Westerwalder Tone sind die verschiedenen Gesteine der Landoberfläche, die durch unterschiedliche Witterungseinflüsse und die Einwirkung kohlesäurehaltigen Wasser entstanden sind[Anm. 15]. Das Kannenbäckerland besitzt die größten zusammenhängenden Tonlagerstätten Deutschlands. Im Westerwalder Raum befinden sich überwiegend wertvolle Tone, die sich durch einen hohen Tonerdegehalt, eine sehr feine Körnung und durch starke Formbarkeit auszeichnen.[Anm. 16]. Die großen Waldflächen im Kannenbäckerland lieferten das nötige Brennmaterial zur Befeuerung der Brennöfen. Ein weiterer Aspekt, der zur Entwicklung des Tongewerbes geführt hat, ist eine alte Salzhandelstraße, die von Süden, durch das Kannenbäckerland und direkt an Ransbach- Baumbach und Mogendorf vorbei geführt hat. Seit etwa 1450 kam über diesen Weg das für die Salzglasur benötigte Salz[Anm. 17]. Die wirtschaftlich wichtigsten Orte im Kannenbäckerland waren Höhr-Grenzhausen, Alsbach, Hilgert, Hillscheid, Ransbach- Baumbach, Mogendorf und Vallendar.

0.3.Entwicklung der Tonindustrie im Kannenbäckerland

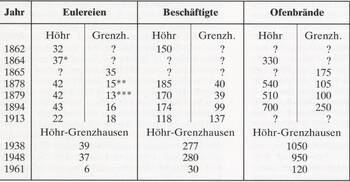

Die Fertigkeit, Ton durch das Brennen dauerhaft haltbar zu machen, gehört zu den ältesten Errungenschaften der Menschheit[Anm. 18]. Schon während der mittleren Jungsteinzeit (ca. 4000-3500 v. Chr.) wurden im Kannenbäckerland Keramiken produziert. In Herschbach bei Selters hat man Scherben und einen schnurverzierten Becher gefunden. Man nimmt an, dass auch Fundstücke wie Grabkeramiken, Urnen und Schalen aus heimischem Ton gefertigt wurden. Sie belegen die Entstehung erster Ansiedlungen[Anm. 19]. Vermutlich wurde auch in römischer und fränkischer Zeit die Tongewinnung und Tonverarbeitung weitergeführt. Den ersten handschriftlichen Beleg für einen Töpferofen in Höhr gibt aber erst das Weistum der Herrschaft Vallendar aus dem Jahr 1402[Anm. 20]. Das Gesetz dieser Pfarrgemeinde gab vor, dass nicht häufiger als dreimal im Jahr gebacken werden durfte und dass erst gar nicht mehr als drei Töpfer, „Ullenowen“,oder „Eulerowen“ , (von lat. olla „Topf“) den Beruf ausüben durften[Anm. 21]. Auch in Grenzhausen wurden bereits im 14. Jahrhundert Krüge gebacken, die allerdings noch nicht glasiert wurden[Anm. 22].

16. und 17. Jahrhundert

Erst im 16. und 17. Jahrhundert begann „die regelmäßige Verarbeitung von Ton“[Anm. 23] im Kannenbäckerland. Durch den Zuzug von Töpfermeistern aus dem Siegburger Raum erlebte das noch einfache Töpferhandwerk einen Aufschwung[Anm. 24]. Mit der künstlerischen Blüte ist zum einen das starke Anwachsen der Kannenbäckerzunft, aber auch die Gefahr einer Überbesetzung des Handwerks verbunden gewesen. Durch die wachsende Konkurrenz an hochwertigen Keramiken spezialisierten sich die Handwerker vermehrt auf Massenwaren wie Krüge, denn jeder Meister wollte möglichst schnell möglichst viele seiner Waren verkaufen. In dieser Zeit tauchte auch zunehmend der Name „Schnatzen“ auf[Anm. 25]. Dies ist der Name für die „Euler“, (lat. „olla“ , "Topf“[Anm. 26]), die ihre Meisterprüfung nicht bestanden haben und keine „Kaufmannsware“ wie blaue und weiße Krüge und Gefäße herstellen durften. Die „Schnatzen“ mussten sich mit der Herstellung von spitzen, zylindrischen Krügen und Pfeifen begnügen. Im Laufe der Zeit wurde das graublaue salzglasierte Geschirr allmählich zum typischen Produkt des Kannenbäckerlandes und setzte sich auf den rheinischen, niederländischen und (sogar) englischen Märkten durch[Anm. 27].

18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert bremste der Konkurrenzdruck durch Fayence sowie die immer größer werdende Betriebe den vorigen wirtschaftlichen Aufschwung[Anm. 28]. Die Kannenbäcker und vor allem die „Krossenbäcker“, Kunsthandwerker, haben nun anstelle des aufwändigen Kunsthandwerks, „Herrenwerks“, auch einfache Gebrauchskeramik wie zum Beispiel Wasserkrüge produziert. Es kam zu Abspaltungen innerhalb der Zunft, die nun zwischen Krug- und Kannenbäckern und den Pfeifenbäckern unterschied. Auch die starke territoriale Zersplitterung und die dadurch entstehenden Zollstationen erschwerten den wirtschaftlichen Aufschwung im Kannenbäckerland. Die Zollerhebung unterstand genau wie die Gewinnung der Bodenschätze dem Landesherrn. Dieser hat die einzelnen Zollstationen aber an Leibeigene verpachtet, die über die Höhe des Zollsatzes mehr oder weniger frei entscheiden konnten[Anm. 29]. Das schlechte Straßennetz erschwerte ebenfalls den Verkauf der Waren. Eine überregionale Hauptstraße, die Herschbach-Vallendar-Straße, auch Kannenbäckerstraße genannt, führte an den Rhein. Dort hat sich mit der wichtigste Warenumschlagplatz befunden. Der größte Teil des Kannenbäckerlandes wurde aber von Wald- und Feldwegen erschlossen, die von den Gemeinden selbst unterhalten werden mussten[Anm. 30]. Trotz der vielen kleinen Territorien mit ihren unterschiedlichen Herrschern gab es zumindest im Kannenbäckerland keine nennenswerten Unruhen. Erst im Zuge der französischen Revolution kam es durch die französische Besetzung des linken Rheinufers 1795 zu Plünderungen und gewaltsamen Übergriffen von Seiten der Franzosen, die auch das rechte Rheinufer betrafen[Anm. 31].

Industrialisierungsprozess im 19. Jahrhundert

Eine Untersuchung im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz im Jahr 1996 hat ergeben, dass der Fokus der Produktion bis zum 19. Jahrhundert auf der Herstellung von reich verzierten Wassergefäßen wie Krügen, Fässchen und Schreibwerkzeugen lag.Die Westerwälder Produkte hatten sich auf dem Markt etabliert und mit der Entwicklung vom Glockenschachtbau zum modernen Tagebau konnten im 19. Jahrhundert große Mengen an Ton gefördert werden. Mit der Industrialisierung wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert erste Maschinen für die Tonaufbereitung und dessen Erzeugnisse verwendet. Nicht nur Maschinen vereinfachten den Werkprozess, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Region hatte auch die Erschließung durch den Eisenbahnbau um 1883[Anm. 32]. So konnten die Waren nicht nur schneller produziert, sondern auch in entlegenere Gegenden verkauft werden. Das Keramikhandwerk hat sich auch weiterhin an den veränderten Bedürfnissen der Kunden und dem technischen Fortschritt orientiert und stellte zunehmend einfachere Gebrauchsgeschirre zur Vorratshaltung her, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Fliesen und Schleifmittel[Anm. 33].Durch die Anschaffung von 32 Krugpressen, 1882, konnten rund 13. Mio Wasserkrüge hergestellt werden. Die Produktion stieg so auf etwa das 10- fache an[Anm. 34].

Nach dem ersten Weltkrieg wandte man sich neben der industriellen Kannenproduktion auch wieder dem einstigen Kunsthandwerk zu.[Anm. 35]. Neben einigen heute noch existierenden Betrieben der Grobkeramik entstanden auch Feinsteinzeugfabriken, die sich zwar fabrikmäßig organisierten, aber trotzdem an der traditionellen Handwerkskunst festhielten[Anm. 36]. Beide Weltkriege führten zu einem drastischen Rückgang im Keramik- Gewerbe des Kannenbäckerlandes und man begann den Wirtschaftszweig immer wieder neu aufzubauen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde in erstaunlich kurzer Zeit eine große Anzahl von Betrieben mit modernen Produktionstechniken geschaffen. Die keramische Industrie, die nun weit mehr als nur Kannen produziert hatte, erlangte och einmal einen Aufschwung[Anm. 37]. Der Aufschwung erfolgte zwar schnell, verweilte allerdings auch nicht sehr lange. Als Ende der 1950er Jahren vermehrt Kunststoffe für Haushaltsprodukte verwendet wurden, mussten viele Töpfereien und Öfen stillgelegt werden. Der Absatz an Waren nahm ab und es gab keine Auszubildenden Kannenbäcker mehr, da es nur noch wenige Berufsmöglichkeiten gab. Die Ära der Kannenbäcker neigte sich langsam dem Ende zu. Heute werden nur noch in Mogendorf und Ransbach-Baumbach in größeren Mengen Großserienfertigung Steinkrüge produziert und auch in Höhr- Grenzhausen gibt es noch einige wenige Kannenbäckereien.

0.4.Die Pfeifenbäcker

Die älteste Datierung von Tonpfeifen reicht auf das Jahr 1685 zurück. Die Pfeifenbäckerei hat ursprünglich, genau wie die Kannenbäckerei zu der Hausindustrie der kleineren Bauern gehört, die auf einen Nebenverdienst angewiesen waren. Da das Material vorhanden war, hat dieser Erwerbszweig kein großes Startkapital erfordert und konnte so von jedermann ausgeübt werden. Anfangs hatten die meisten Pfeifenbäcker keinen eigenen Brennofen und haben ihre Pfeifen bei den ansässigen Kannenbäckern mitbrennen lassen[Anm. 38]. Erste Urkunden über die Pfeifenbäckerei gibt es um 1720. Als Unterzweig der Keramikindustrie konnte sie so die Krisenzeit im 18. Jahrhundert erfolgreich bewältigen. Nur wenige Jahrzehnte später, 1776, schlossen sich die kurtrierischen Pfeifenbäcker zu einer eigenen Pfeifenbäckerzunft zusammen. Durch die Entwicklung des Gewerbes/ der Industrialisierung hat der Absatz der Pfeifenbäcker im Kannenbäckerland gelitten.

Der Pfeiffenbäcker Johann Wilheln Kaltbetzer von Hilgert beschreibt 1810 seine persönliche Lage:

„ Ich ernähre mich von der Pfeifenbäckerei, und habe ehe dessen meine mehresten Pfeiffen über den Rhein abgesetzt, seit dem aber mehrere Pfeiffenbeckereien aldorten errichtet worden sind, so hat unser Ort, wie auch die benachbarten Ortschaften ( ) dorthin keinen Abgang mehr, und die mehresten von uns haben dieses Gewerbe aufgeben müssen, ich befürchte mich unter diesen, und muß mich- da ich keinen Absatz für meine Pfeifen mehr weiß- von Taglohn zu ernähren suchen.“[Anm. 39]

Als Gründe nennt Kaltbetzer den Verlust von Absatzgebieten und eine vermehrte Konkurrenz, doch vielen Pfeifenbäckern, so auch Kaltbetzer, hat die wirtschaftliche Basis gefehlt, um eine Krise überbrücken zu können. Er besaß keine landwirtschaftlichen Besitztümer und hat, anders als die Pfeifenbäcker in den Anfängen dieses Gewerbes, keine weiteren Einnahmequellen besessen. Schon um die Jahrhundertwende ist die Auflösung der Zünfte (1819) durch die sich stets verschlechternde Situation der Gesellen und Meister im Kannenbäckerland sichtbar[Anm. 40]. Hohe Abgabe an die Fürsten von Trier ließen die Bevölkerung in der Region mehr und mehr verarmen.

Im Zuge einer überregionalen Abwanderungswelle verließen um 1803 etwa 112 Emigranten, darunter 35 Meister, das Kurfürstentum Trier. Missernten ließen die Lebensmittelpreise stark ansteigen und führten zu regelrechten Hungerkrisen. Die Unzufriedenheit über ihre hohe Besteuerung und das Verlangen nach Selbstbestimmung und Freiheit, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika versprachen, führten zu Massenabwanderungen in vielen deutschen Ländern. Für eine Ausreise aus dem Herrschaftsgebiet brauchte man jedoch eine Ausreisegenehmigung und musste eine „Abzugsgebühr“ auf das ausgeführte Eigentum hinnehmen. Viele Menschen sind deshalb heimlich geflohen, ohne die Heimatbehörden zu informieren[Anm. 41]. Offen bleibt jedoch, ob es sich bei den Auswanderern um Pfeifenbäcker gehandelt hat, die ihre Zunft an einem anderen Ort wieder aufgenommen haben, oder ob sie das Berufsfeld gewechselt haben. Nicht alle Auswanderer waren notleidend, denn einige Pfeifenbäcker haben mit dem notwendigen Startkapital im Ausland wieder eigene Betriebe gegründet.

Eine Tabelle über die Anzahl der Pfeifenbäckereien in Montabaur von 1829 bis 1950 zeigt zumindest den starken Rückgang an Kannenbäckereien. Waren es um 1829 noch 10, so hat sich die Anzahl um 1847 auf 6 verringert[Anm. 42]. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Pfeifenbäckereien Kleinbetriebe bzw. Familienbetriebe geblieben, deren Mitarbeiter multifunktional als Hersteller, Verleger und Händler gearbeitet haben[Anm. 43]. Die beiden Weltkriege trugen endgültig zum Ende der Pfeifenbäckereien bei. Nur als Nebenprodukt konnte die Ware weiter existieren[Anm. 44].

0.5.Die Arbeit der Frauen in der Eulerei (19. und 20. Jahrhundert)

Es gibt Herstellungsvorgänge, die soweit die Arbeit der Kannenbäcker zurückverfolgt werden kann, ausschließlich von Frauen ausgeübt wurde. Dafür gibt es mehrere Gründe, denn zum einen war bei diesen Herstellungsvorgängen keine schwere körperliche Arbeit erforderlich, zum anderen aber große Geschicklichkeit. Ein weiterer Grund waren die erheblich kleineren zu zahlenden Löhne, im Vergleich zu denen der Männer. Die Aufgaben der Frauen waren das „Blauen“ und das „Henkeln“ der Tonware. Manche übten nur eine Tätigkeit aus, andere henkelten, blauten und mussten auch beim Verladen der fertigen Ware helfen. Die Arbeiterinnen wurden als „Blauerinnen" und „Henklerinnen“bezeichnet.

Das „Blauen“ leitet sich von der kobaltblauen Farbe ab mit der die Krüge bemalt wurden Die Ware wurde dort geblaut, wo sie auch getrocknet wurde. Oftmals war dies neben den heißen Brennöfen, wodurch die Arbeitsbedingungen erschwert wurden. Vom ständigen Drehen der rauen Ware haben sich die Blauerinnen außerdem die Hände wundgerieben. Das „Henkeln“ galt dennoch als die anspruchsvollere Arbeit, da die Gefäße im richtigen Feuchtigkeitszustand bearbeitet werden mussten. Die Arbeitshand musste immer wieder in kaltes Wasser getaucht werden, damit das Ziehen des Tons leicht von der Hand ging und der Henkel sich linienförmig am Gefäß anpasst. Die Arbeitszeit war abhängig vom „Wirker“, vom Töpfer des eigentlichen Kruges. Die „Blauerinnen“ konnten die Tonwaren in halbtrockenen sowie in trockenen Zustand bemalen.

Vor dem 2. Weltkrieg gab es keine vertraglich geregelten Ausbildungsverträge für Blauer- und „Henklerinnen“, aber auch dann wurden sie nicht oft vereinbart. Vielen Eulerstöchtern wurde keine andere Wahl gelassen als im Familienbetrieb mitzuhelfen. Schon im Alter von 16-17 Jahren stiegen die Mädchen in den Beruf ein. Die meisten Mädchen wurden nur in den Beruf angelernt, erhielten jedoch keine 3-jährige Ausbildung. In einer Arbeitsordnung von 1901 der Fabrik Albert Jac. Thewalt in Höhr ist festgelegt worden, dass die Arbeitszeiten zwischen 10 und 11 Stunden galten und diese „pünktlich und vollständig“

Die Tongewinnung

Tone und Tonqualitäten

Nicht alle Tone sind für keramische Zwecke geeignet. Stark mit Kohle verunreinigter Ton, wie man ihn am Ostrand der Montabaurer Höhe finden kann, eignet sich zum Beispiel weniger als Material für Krüge. Im Kannenbäckerland wechselt die Zusammensetzung der Tone häufig und man kann zwischen zahlreichen Tonqualitäten unterscheiden. Man differenziert zwischen feuer- und säurefestem, keramischem und Steinzeugton. Beosnders wichtig zur Bestimmung des Verwendungszweckes des Tons ist jedoch die Tonsubstanz und seine Struktur. Jede Tonsorte kann unterschiedlich viel Wasser aufnehmen, was für die Weiterverarbeitung von großer Wichtigkeit ist. Quillt der Ton durch die Wasseraufnahme zu stark, kann er platzen und verliert seine hochwertige Konsistenz. Ein trockener Ton zerfällt dagegen bei mechanischer Belastung schnell in Stücke[Anm. 46]. Die Pfeifen- und Kannenbäcker müssen somit nach handwerklich-technischen Kriterien zwischen mageren, halbfetten und fetten Tonen wie hell-beige und rotbrennendem Material je nach Verwendungszweck unterscheiden.

Die Tongewinnung

Schon seit vorchristlicher Zeit wird im Westerwald (seit ca. 1000 v.Chr.) Ton gewonnen, wie es alte Gruben und Löcher in Tonlagern bei Siershahn zeigen. Da der Ton vermutlich recht nahe an der Erdoberfläche lag, brauchte man keine Stützträger der umliegenden Erdmassen. Die Technik des Tonabbaus wurde jahrhundertelang weiterentwickelt, so dass Ton heutzutage im Tagebau oder durch Schächte im Tiefbau abgebaut wird[Anm. 47].

Tongewinnung im 18. Jahrhundert

Der erste Schritt zur Tongewinnung erfolgte im 18. Jahrhundert über sogenannte Erdgräber, die im Auftrag von Zünften oder Ausfuhrpächtern arbeiteten. Bei ihnen handelte es sich um Tagelöhner, die nach Stunden oder geförderter Menge bezahlt wurden. In Gruppen von zwei bis drei wurden die Tonschollen unter Tage abgestochen. Die im Tiefbau abgebauten Tonschollen wurden auf Wagen verladen, auf denen der Rohstoff zum Auftraggeber transportiert wurde. Eine kleine Rechnung zeigt die riesigen Mengen an Ton, die die Kannenbäcker für ihre Arbeit gebraucht haben:

Für eine Ofenware hat ein Kannenbäcker 12-14 Wagenladungen Ton benötigt. Eine Ladung wog zwischen einer halben und einer ganzen Tonne. Somit mussten allein für einen Kannenbäcker bis zu 14 Tonnen Ton abgebaut werden[Anm. 48].

Die Tongräber mussten demnach über ein großes Maß an Fachwissen verfügen, um die Zünfte mit den richtigen Tonsorten zu versorgen. Obwohl die Tongräber als einfach Tagelöhner arbeiteten, waren und mussten sie Fachleute in ihrem Metier sein[Anm. 49]. Sie haben nicht nur über technisches Wissen zur Anlage des Tonschachtes, sondern auch über die Tonschichten verfügen. Diese mussten im richtigen Mischungsverhältnis an die Fuhrleute übergeben werden, damit diese wiederum den Kannenbäckern die entsprechende Ware liefern konnten. Je nach Gesteinsschicht wurde die jeweilige Schachtbefestigung vorgenommen. Die Sicherheitsvorkehrungen im Ton Abbau mussten im Vergleich zum Abbau von anderen Bodenschätzen sehr hoch sein, da Lehm und Ton einen hohen Druck auf den Berg ausüben. Da die Einsturzgefahr des Schachtes sehr hoch war, wurde der sogenannte Glockenschacht gebaut.

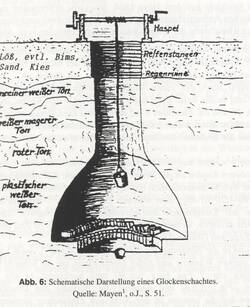

0.6.Der Glockenschacht

Ein Glockenschacht ist die Schachtart, die für den Tonabbau unter Tage im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Wenn nach Probebohrungen ein unterirdisches Tonlager entdeckt wurde, musste die erste Erdschicht durch einen runden Schacht abgetragen werden. Dieser konnte einen bis zu 1.50m großen Durchmesser besitzen. Um das Einbrechen des Schachtes zu verhindern, haben die Erdgräber die Wände mit Reifen aus Weiden- und Hainbuchenstangen stabilisiert. Die Zwischenräume wurden mit Reisig und Stroh ausgekleidet. Anstatt immer tiefer zu graben, wurden die Wände „nach und nach ringsrum ausgestochen, so daß eine unterirdische glockenförmige Aushöhlung des Tonlagers entstand.“[Anm. 50]. Die Gesamtgröße der Glocke hing vom Ausmaß des Tonlagers und der Dicke der oberen Deckschicht ab und konnte über 20 m umfassen. Schon im 18. Jahrhundert gab es kritische Äußerungen der ansässigen Bewohner über das vermeintlich wahllose und häufige Anlegen neuer Schächte, da diese die Grenzmarkierungen der Ländereien zerstört hätten. Im Tagebau konnte der Ton jedoch nicht abgebaut werden, denn die Tonlager lagen zu tief unter der Erde, erkannte auch der Hofrat von Trier. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, in dem man mithilfe von Maschinen die Deckschicht großflächig abtragen konnte, musste demnach im Glockenschacht gearbeitet werden[Anm. 51]. Ein Problem des Tonabbaus im Glockenschacht war die mangelnde Sicherheit für die Arbeiter. Die Statik der Glocke war nicht dafür ausgelegt, dass diese immer weiter vergrößert wurde. Die tonnenschwere Last der Deckschicht hat die Glocke schnell zusammenbrechen lassen. Im Sommer, der Tongräbersaison, gab es außerdem nicht genügend Sauerstoff in der Kuppel. Die Arbeiter haben als Gegenmaßnahme Wasser in die Grube geleitet, von dessen Verdunstung sie sich eine minimale Besserung erhofften[Anm. 52].

0.7.Das Kannenbäckerland heute

Obwohl das Kannenbäckerland im Westerwald an die einstige große wirtschaftliche Bedeutung nicht mehr anschließen kann, soll das traditionelle Handwerk nicht in Vergessenheit geraten. Zur Erhaltung der Handwerkskunst gibt es Ausstellungen und Töpfermärkte, bei denen Kannenbäcker und Keramiker ihr handwerkliches Geschick vorführen und ihre Waren zeigen können. In Höhr-Grenzhausen gibt es außerdem verschiedene Bildungs- und Forschungseinrichtungen, darunter das Institut für Künstlerische Keramik und Glas sowie die Abteilung Werkstofftechnik Glas und Keramik (beide zur Hochschule Koblenz gehörig) und die Fachschule für Keramikgestaltung und Keramiktechnik[Anm. 53].

Kannenbäckereien und vor Kunsthandwerker gibt es heute noch in Ransbach-Baumbach, eine Keramikwerkstatt in Rembserhof und in Höhr-Grenzhausen. Die Töpferei „Der Schlondes“ der Familie Letschert existiert zum Beispiel schon seit 1600 in Ransbach- Baumbach und wird noch immer von der Familie geführt. Der heutige Inhaber Peter Letschert hat den Betrieb 1976 von seinem Vater übernommen und nennt die Töpferei nach dem Eingang und Vorraum eines Kannenofens um, dem Schlund. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trockneten die Frauen der Familie die noch nassen Tongefäße an warmen Plätzen. Anschließend wurden sie von ihnen verziert und traditionell in kobaltblau bemalt[Anm. 54].

Auch der Eulerhof Zöller weist eine lange Töpfertradition vor und besteht seit 1886. Der Gründer Jakob Zöller fertigte die traditionellen blau- grauen Steinkrüge. Heute wird ebenfalls in Handarbeit salzglasiertes Steinzeug hergestellt. Der Eulerhof verfügt nicht nur über eine Werkstatt, sondern auch über ein eigenes Töpfereimuseum mit einem alten Kannenofen[Anm. 55].

Naturschutz

In der Vergangenheit mussten große Wald- und Wiesenflachen den Tonlagerstätten weichen. Obwohl es industriell so intensiv genutzt wurde, haben sich in den Tongruben und Tagebaustätten einzigartige, gefährdete Pflanzen und Tiere angesiedelt. Die meisten Laubfrösche im gesamten Westerwalder Raum leben im Bereich der Tongruben des Kannenbäckerlandes. Auch Lurche, Erdkröten, Gelbbauchunken und Grünfrösche profitieren von den offenen Baggerlöchern und mit Wasser vollgelaufenen Schächten. Für den regionalen Naturschutz ist das Kannenbäckerland trotzdem von großem Interesse[Anm. 56].

Verfasserin: Jasmin Gröninger

Erstellt am: 12.06.2014

Literatur:

- Auf den Spuren des Historischen Tonbergbaus im Kannenbäckerland, in: Wochenschrift der Wiesbadener Zeitung, Ausgabe 3, vom 3.10.1915, Nr. 1.

- Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://chronik.gemeinde-hilgert.de/dzk/lit/baad/ausst.htm (Aufruf am 14.05. 2014).

- Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege (Hg.), Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, Mainz 2010.

- Heuser-Hildebrandt, Birgit: Auf den Spuren des Historischen Tonbergbaus im Kannenbäckerland, Mainz 1995, zugl. Diss. Univ. Mainz 1994.

- Kügler, Martin: Pfeifenbäckerei im Westerwald. Die Geschichte der Pfeifenbäckerei des unteren Westerwaldes von den Anfängen um 1700 bis heute, Köln 1995.

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz: Das Kannenbäckerland, Bedeutende Kulturlandschaft im Vorderen Westerwald, Rheinische Landschaften 1998.

- Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Struktur und Wandel einer agrarischen Tonwirtschaftslandschaft, Bonn 1968.

- Schnug, Claus- Dieter/ Bartels, Horst: Ein Westerwalddorf im Wandel der Zeit, Hilgert 2013.

Anmerkungen:

- Vgl. Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Das Kannenbäckerland, 1998, S. 13. Zurück

- Vgl. Wenzel, Maria / Westerhoff, Ingrid, Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, 2010, S. 10. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. S.11, Z.24. Zurück

- Ebd. Zurück

- Vgl. Wochenschrift des Wiesbadener Zeitung, Ausgabe 3, vom 3.10.1915, Nr.1; vgl. Heuser- Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 11, Z. 30 ff. Zurück

- Vgl. Heuser-Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 6, 1.2.1, S. 7; Vgl. Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 1998: Das Kannenbäckerland, Heft46 S.4, Abb.3. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 6, 1.2.1, S.7. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 12. Zurück

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 1998, Das Kannenbäckerland, Rheinische Landschaften, Heft46, S.15. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 12. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 12. Zurück

- Vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ ( Aufruf am 14.05.2014 10:40 Uhr). Zurück

- Vgl. Wenzel Maria/ Westerhoff Ingrid, Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, 2010, S. 44. Zurück

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 1998, Das Kannenbäckerland, Rheinische Landschaften, Heft 46, S.15. Zurück

- Ebd. Zurück

- Vgl. Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Struktur und Wandel einer agrarischen Tonwirtschaftslandschaft. Bonn 1968. S.94, 95.; vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ ( Aufruf am 14.05.2014 10:40 Uhr) Zurück

- Vgl. Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Struktur und Wandel einer agrarischen Tonwirtschaftslandschaft. Bonn 1968. S. 95. Zurück

- Vgl. Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Struktur und Wandel einer agrarischen Tonwirtschaftslandschaft. Bonn 1968. S. 95 Zurück

- Vgl. Berdel, 1924, S.75; Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S.12. Zurück

- Vgl. Wenzel, Maria/ Westerhoff, Ingrid: Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, Mainz 2010, S. 44 Zurück

- Vgl. Bartels, Horst/ Schnung, Claus- Dieter: Ein Westerwalddorf im Wandel der Zeit, S.17. Zurück

- Ebd. S. 17. Zurück

- Vgl. Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,1998, Das Kannenbäckerland, Rheinische Landschaften, Heft46, S. 17. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland. Mainz 1995, S. 15. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. Zurück

- Vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/, (Aufruf am 14.05.2014 10:40 Uhr); vgl. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Limburg%E2%80%93Altenkirchen, ( Aufruf am 07.05.2014); vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/, (Aufruf am 14.05.2014 10:40 Uhr) Zurück

- Vgl. Wenzel, Maria/ Westerhoff, Ingrid: Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, Mainz 2010, S.44. Zurück

- Vgl. URL : http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ (Aufruf am 14.05.2014, 10:40 Uhr) Zurück

- Vgl. Wenzel, Maria/ Westerhoff, Ingrid: Baudenkmäler in Rheinland-Pfalz 2006-2008, Mainz 2010, S.44. S.18.; Vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL : http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ (Aufruf am 14.05.2014, 10:40 Uhr) Zurück

- Vgl.Ebd. Zurück

- Vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL : http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ (Aufruf am 14.05.2014, 10:40 Uhr Zurück

- Vgl. Bartels, Horst/ Schnung, Claus-Dieter: Ein Westerwalddorf im Wandel der Zeit.;Vgl. Baaden, Franz, aus: Die Schaulade, 1981, URL: http://www.dzk-kannenbaeckerland.de/ (Aufruf am 14.05.20144, 10:35 uhr) Zurück

- Zit. nach Kügler, Martin: Pfeifenbäckerei im Westerwald. Köln 1995, III Die Pfeifenbäckerei im 19. und 20. Jahrhundert, S. 179. Zurück

- Vgl. Kügler, Martn: Pfeifenbäckerei im Westerwald, Köln, 1995, S. 179. Zurück

- Vgl. Bartels,Horst/ Schnung, Claus- Dieter: Ein Westerwalddorf im Wandel der Zeit. Zurück

- Vgl. Kügler, Martin: Pfeifenbäckerei im Westerwald. Köln 1995, S. 179, S.185, Tabelle 18, Staats- und Adreß-Handbuch des Herzogtums Nassau von 1829/30 bis 1847. Zurück

- Vgl. Bartels, Horst/ Schnung, Claus- Dieter: Ein Westerwalddorf im Wandel der Zeit. Zurück

- Vgl. Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz,1998, Das Kannenbäckerland, Rheinische Landschaften, Heft46, S. 19. Zurück

- Vgl. Ebd. Zurück

- Ebd. S.33. Zurück

- Vgl. Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Bonn 1968. S. 48.; vlg. Bollenbach, H.: Deutsche Wirtschaft in Einzeldarstellungen. Das Kannenbäckerland und seine Industrie. C.1938. Leipzig. S. 9. Zurück

- Vgl. Heuser Hildebrandt, Birgit: Tonbergbau im Kannenbäckerland, Mainz 1995, S. 61. Zurück

- Vgl. Ebd. Zurück

- Vgl. Kügler, Martin: Pfeifenbäcker im Westerwald. Köln 1995, S. 255 Zurück

- Vgl. Ebd. Zurück

- Vgl. Kügler, Martin: Pfeifenbäcker im Westerwald. Köln 1995, S. 255 Zurück

- Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland- Pfalz. URL:http://www.mwkel.rlp.de/Aktuelles/Presse/Pressemeldungen/Westerwaelder-Kannenbaecker-zeigen-ihr-Koennen/ /( Aufruf am 12.05 .2014 15:30 Uhr ). Zurück

- Vgl. Letschert, Peter, URL: http://www.derschlondes.de/g_historie ( Aufruf am 15.04.2014, 12:00 Uhr). Zurück

- Vgl. Gerharz, Michael, URL: http://www.eulerhof.de/Kontakt/kontakt.html ( Aufruf am 15.04.2014, 12:00 Uhr). Zurück

- Vgl. Schmidt-Nicolai, Inge: Das Kannenbäckerland. Struktur und Wandel einer agrarischen Tonwirtschaftslandschaft. Bonn 1968, S.25 ff. Zurück