0.Mineralwasser am Rhein. Zur Geschichte des Mineralbrunnens Victoria in Oberlahnstein

- [Bild: Stadtarchiv Lahnstein]

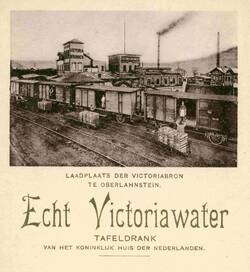

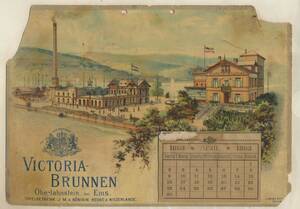

In einer Festschrift des Vereins Deutscher Ingenieure von 1907 wird der Victoriabrunnen beschrieben: „Bei Oberlahnstein, an der Mündung der Lahn, gegenüber dem Rhenser Sprudel entspringt ein warmer, alkalisch-muratisch-salinischer Säuerling, dessen Wasser in verändertem Zustande unter dem Namen Viktoriabrunnen (sic) von der ‚Gesellschaft zum Betrieb des Viktoriabrunnen zu Oberlahnstein‘ als Tafelwasser (jährlich etwa 4 Millionen Gefäße) versandt wird.“ [Anm. 1]. Spannend ist, dass im gleichen Atemzug der Rhenser Brunnen erwähnt wird. Über diesen wird dort übrigens Ähnliches gesagt, allerdings verkaufte er mit 6,3 Mio. Gefäßen bereits etwas mehr Wasser. Auch in einem Stadtführer von Oberlahnstein von 1903 wird auf die „ausgedehnten Werke des Victoriabrunnens und der Kohlensäureindustrie mit dem mächtigen ‚Victoria-Sprudel“ [Anm. 2] hingewiesen.

Der Victoriabrunnen war 1879 von Luis Best, dem Kaufmann Lesemeister sowie Jean Eigel entdeckt und nach der englischen Frau des damaligen deutschen Thronfolgers „Victoria“ benannt worden [Anm. 3]. Im Jahr 1881 kaufte der Gelderner Carl Gustav Rommenhöller (1853-1931), ansässig im niederländischen Kralingen [Anm. 4], den seit kurzem bestehenden Victoriabrunnen. In den Niederlanden war Mineralwasser in den besser betuchten Schichten stark nachgefragt, doch gab es hier kaum Vorkommen [Anm. 5]. Das war der Grund für den Kauf eines Brunnens im Ausland.

Das Labor von Fresenius in Wiesbaden lieferte eine Wasseranalyse für den Victoriabrunnen: „Kein Quellwasser der Welt eignet sich besser zum Mischen mit Milch, Fosco, Fruchtsäften, Wein und Spirituosen als das echte Victoria-Wasser aus der Quelle in Oberlahnstein.“ Laut Ärzten fördere es die Verdauung, d.h. ihm wurde ein medizinischer Nutzen zugebilligt. Die Einwohner von Ober- und Niederlahnstein wurden animiert, hier samstags nachmittags ihr Wasser für 8 Pfennig pro Krug zu holen. Kranke erhielten auf Bescheinigung das Wasser kostenlos [Anm. 6].

1.1.Unter Generaldirektor Carl Gustav Rommenhöller (1881-1902) zur Aktiengesellschaft

Den Brunnen betrieb Rommenhöller zunächst mit der „Commanditgesellschaft Victoria Mineral Brunnen Oberlahnstein Rommenhöller & Cie Rotterdam“ [Anm. 7] und investierte bald danach in dessen Vergrößerung. Unter Rommenhöllers Leitung stieg der Versand des Brunnens von 1,2 Mio. Flaschen im Jahr 1881 auf 2 Mio. Gefäße im Jahr 1885 [Anm. 8].

Bereits am 8. Juli 1887 firmierte der Victoriabrunnen als Aktiengesellschaft, die Rommenhöller mit den Bierbrauern Jan Margarethus van der Schalk [Anm. 9] und dessen Bruder Willem Catharinus van der Schalk aus Schiedam [Anm. 10] sowie den Rotterdamer Kaufleuten Pieter Fangmann, François Ebeling sowie Abraham Hendrik Siepman van den Berg gründete. Die „Gesellschaft zum Betrieb des Victoriabrunnens zu Oberlahnstein“ [Anm. 11] hatte ihren Sitz zunächst in Rotterdam [Anm. 12], später in Amsterdam [Anm. 13]. Oberlahnstein war eine Zweigstelle [Anm. 14]. Das Gesellschaftskapital betrug 350.000 holländische Gulden. 1893 erreichte der Bilanzwert 740.500 Gulden, lag aber vier Jahre später mit 616.500 Gulden wieder deutlich niedriger.

Carl Gustav Rommenhöller blieb nach Gründung der Aktiengesellschaft zunächst Direktor des Unternehmens. Auch für den nahegelegenen Minervabrunnen gründete er im gleichen Jahr eine Gesellschaft [Anm. 15]. 1894 errichtete er in Oberlahnstein ein Kohlensäurewerk [Anm. 16]. Dieses brachte er mit dem Victoriabrunnen und Brohlthal Sprudel in Burgbrohl in die Gesellschaft zur Verwertung der Rheinischen Kohlensäure Werke in Amsterdam ein [Anm. 17].

Von über 3 Mio. Flaschen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert vom Victoriabrunnen jährlich versandt wurden, ging etwa die Hälfte ins Ausland [Anm. 18]. Den wesentlichen Umsatz machte Rommenhöller in den Niederlanden, wo der Sitz des Unternehmens war, und deren Kolonien wie Indonesien oder Santo Domingo [Anm. 19]. Zur räumlichen Einordnung von Oberlahnstein bezog sich der Brunnen um die Jahrhundertwende im Ausland auf Bad Ems, das zur damaligen Zeit offensichtlich im Ausland ein Begriff war. Des Weiteren warb er damit, dass die Victoriaquelle am niederländischen Königshof getrunken wurde [Anm. 20]. War der Exportanteil beim Victoriabrunnen hoch, so war der Absatz insgesamt eher überschaubar: Marktführer war um 1900 mit großem Abstand Apollinaris [Anm. 21]. Dennoch hebt die Exportorientierung den Victoriabrunnen vom Gros der Konkurrenten ab, abgesehen vom benachbarten Rhenser. Es ist anzunehmen, dass der hohe Exportanteil mit der Lage am Rhein zusammenhängt, die den Transport in weiter entfernte Gebiete erleichterte. Ein weiterer Grund waren die ausländischen Kapitaleigner.

Rommenhöllers jüngerer Bruder, Friedrich Heinrich Rommenhöller (1854-1893), war in Oberlahnstein Brunnenmeister, er verstarb jedoch bereits 1893 im Alter von 38 Jahren [Anm. 22]. Im Gegensatz zu ihm wohnte Carl Gustav Rommenhöller nicht in Oberlahnstein, sondern in den Niederlanden. Er gründete dort eine Familie [Anm. 23] und wurde 1901 Niederländer [Anm. 24].

Möglicherweise übernahm nach dem Tod des Brunnenmeisters für einige Jahre Dr. Gustav Krautheim die Direktion [Anm. 25]. Im Jahr 1899 gründete Rommenhöller eigene, nach ihm benannte Kohlensäurewerke [Anm. 26]. Im westfälischen Herste, dem Standort seiner ersten Fabrik, wurde posthum für ihn ein Denkmal errichtet. Der Tod seines Bruders und sein neues Unternehmen bewogen Rommenhöller vermutlich im Jahr 1902, die Leitung des Mineralbrunnens und der Rheinischen Kohlensäurewerke in Oberlahnstein langfristig Abraham Koolhoven (1857-1925) zu überlassen [Anm. 27]. Die beiden könnten sich in s’Gravenhage, heute Den Haag genannt, kennengelernt haben. Im Stadtarchiv Lahnstein finden sich Bilder von 1924, die von dessen Feier einer 25-jährigen Betriebszugehörigkeit stammen [Anm. 28]. Demnach arbeitete er spätestens 1899 im Unternehmen, laut einem Artikel im „Harlem‘s Dagblat“ nahm er seine Tätigkeit dort bereits 1898 auf [Anm. 29]. Zuvor hatte er beim Staalwaterbron te Haarlem gearbeitet [Anm. 30].

1.2.Unter Generaldirektor Abraham Koolhoven (1902-1925) mit schwierigen Rahmenbedingungen

Abraham Koolhoven war 1857 als Sohn des reformierten Pastor Lambertus Hermanus Koolhoven (1828-1862) aus Delft und dessen Frau Neeltje geborene Romijn in Schoonehoven zur Welt gekommen [Anm. 31]. Er hatte eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder, Lambert Hermanus Koolhoven der Jüngere [Anm. 32]. Kurz nach dessen Geburt verstarb der Pfarrer in Bergambacht im Jahr 1862 [Anm. 33].

Die Brüder Abraham und Lambert Hermanus Koolhoven der Jüngere wurden Blumenzüchter – warum Abraham dann in die Mineralbrunnenindustrie wechselte, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Brüder hatten offenbar ein enges Verhältnis. Sie heirateten 1884 und 1886 in ‘s-Gravenhage die Schwestern Adriana Johanna Lonbar Petri und Cornelia Christina Lonbar Petri [Anm. 34]. Lambert Hermanus und Cornelia Christina Koolhoven bekamen 1889 in Bloemendaal den Sohn Jan oder Jean Lambert Koolhoven (1889-1959) [Anm. 35]. Unter der Leitung seines Onkels Abraham, der selbst keine Kinder hatte, stieg Jean Lambert Koolhoven 1905 als jüngster Mitarbeiter beim Victoriabrunnen ein [Anm. 36], der bald auch in Oberlahnstein wohnte [Anm. 37]. Vor Ort war bis 1920 [Anm. 38] auch der niederländische Direktor Cornelius Hedde Hinrichs tätig [Anm. 39].

In den Jahren 1903 und 1904 gewann das Unternehmen bei internationalen Lebensmittelausstellungen jeweils die höchste Auszeichnung [Anm. 40]. Diese Prämierung setzte sich 1908 fort [Anm. 41]. Der Victoriabrunnen warb damit, Lieferant des niederländischen Königshauses zu sein. Das Blatt „Weinmarkt“ empfahl 1896 das eisenfreie Wasser des Victoriabrunnens besonders zur Mischung mit anderen Getränken – Likör, Saft, Milch, aber auch Wein. Das entstehende Getränk nannte man „Schorle Morle“ [Anm. 42].

Um die Jahrhundertwende soll der Brunnen jährlich 3-5 Mio. Flaschen und Krüge versendet haben [Anm. 43]. Laut einem Stadtführer von Oberlahnstein aus dem Jahr 1910 hatte der Brunnen eine tägliche Kapazität von 30.-40.000 Gefäßen, das entspräche 11-14,6 Mio. Flaschen pro Jahr [Anm. 44]. Für diese hohen Versandzahlen gibt es jedoch keinen Beleg, außer der Tatsache, dass 1907 eine neue Bohrung geplant wurde [Anm. 45].

Beim Victoriabrunnen waren Ende des 19. Jahrhunderts 63 Arbeiter tätig. Mehr als ein Drittel von ihnen waren Frauen, [Anm. 46] was im Vergleich zu anderen Mineralquellen noch ein geringer Anteil war [Anm. 47]. Zur Hauptversandzeit im Sommer soll die Belegschaft des Victoriabrunnens bereits 1890 über 160 Menschen umfasst haben [Anm. 48]. Dies zeigt also eine hohe Fluktuation entsprechend den Witterungsverhältnissen. 1910 werden wieder 60 bis 70 Beschäftigte genannt [Anm. 49] mit Saisonkräften auch 350 Menschen [Anm. 50].

1918 erließ der deutsche Staat kurzzeitig eine Mineralwassersteuer, und 1930 erneut [Anm. 51]. Überdies wurde die Mineralwasserbranche als Luxusindustrie von Konjunkturkrisen wie der Hyperinflation 1923 und der Weltwirtschaftskrise besonders hart getroffen, da ihr Absatz bei zurückgehenden Einkommen abstürzte [Anm. 52]. In der Zwischenkriegszeit erreichte auch der Export die früheren Höhen nicht mehr – 1913 hatte das Kaiserreich über 46,2 Mio. l Mineralwasser, etwa zwei Drittel des gesamten Umsatzes, exportiert [Anm. 53]. Mitte der 1920er Jahre waren die größten ausländischen Absatzmärkte der deutschen Mineralbrunnen Großbritannien, die Niederlande und deren Kolonien. Aber auch der US-amerikanische Markt wuchs [Anm. 54]. 1929 auf dem Höhepunkt wurden nur über 10 Mio. l Mineralwasser im Wert von 3,5 Mio. RM, 1938 nur noch 3,3 Mio. l im Wert von 913.000 RM aus Deutschland ausgeführt [Anm. 55]. Der Rückgang war einerseits eine Folge der Weltwirtschaftskrise, andererseits eine Folge der Autarkiepolitik. Dennoch blieb der Victoriabrunnen, wie ansonsten nur noch Apollinaris und Rhenser, zunächst exportorientiert [Anm. 56].

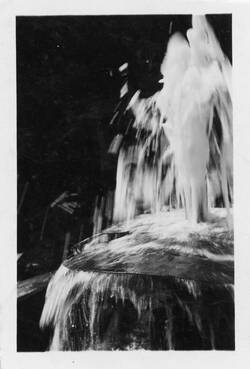

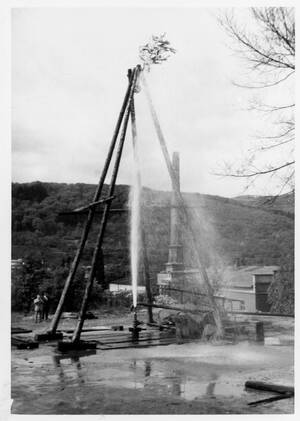

Bei Victoria kam noch hinzu, dass 1919 die Quelle versiegte [Anm. 57]. Erst 1928/29 konnte der Brunnen in knapp 400 Metern Tiefe neu gebohrt werden [Anm. 58]. Erneut musste die Quelle Mitte der 1930er Jahre neu gebohrt werden [Anm. 59].

Im „Bloemendaalsch weekblad“ wird Anfang 1924 von den Feierlichkeiten zu Abraham Koolhovens 25-jährigem Jubiläum berichtet, jedoch keine Angaben zum Geschäftsverlauf des Mineralbrunnens gemacht [Anm. 60]. Zu Koolhovens Tod im folgenden Jahr erschien ebenfalls ein Nachruf im „Bloemendaalsch Weekblad“ [Anm. 61]. In Bloemendaal, seinem Wohnort seit vielen Jahren, wurde auch ihm ein Denkmal errichtet. U.a. war er Mitgründer und langjähriges Mitglied des ANWB, des niederländischen Fahrradvereins, und der Haarlemschen Orchestervereinigung. Anwesend bei dessen Eröffnung war auch ein Direktor oder Prokurist [Anm. 62] des Victoriabrunnens, J.H. Bouman [Anm. 63]. Dieser führte vermutlich nach Hinrichs die Geschäfte vor Ort.

1.1.Unter Generaldirektor Jean Lambert Koolhoven (1925-1959)

Jean Lambert Koolhoven übernahm nach dem Tod seines Onkels 1925 die Aufgabe als (General-)direktor. Über sein Wirken ist leider wenig bekannt. Wahrscheinlich ist er auch auf dem Gruppenfoto abgebildet, doch konnte er bislang nicht identifiziert werden. Er war bereits seit dem 15. Februar 1909 in Deutschland gemeldet, [Anm. 64] lebte aber vermutlich bereits seit 1905 hier.

Sicherlich waren der Erste Weltkrieg und die 1920er Jahre, als die Quelle des Victoriabrunnens versiegte, keine einfache Zeit für das Unternehmen. Darauf könnten auch Mitarbeiterfotos hindeuten: Jene von 1924 zeigen noch über 90 Personen [Anm. 65]. Wesentlich weniger Mitarbeiter sind auf den Fotos zur neugefassten Quelle 1929 zu sehen [Anm. 66]. Vermutlich traf jedoch zumindest die Inflation das niederländisch geführte Unternehmen weniger als andere. Für das Geschäftsjahr 1927 wurde immerhin eine Dividende von 6% gezahlt [Anm. 67].

In einer Gratulation zu Jean Lambert Koolhovens 25-jähriger Tätigkeit beim Victoria-Brunnen im Jahr 1930 wird die Geschichte stark harmonisiert: „Während diesem Vierteljahrhundert hat der Victoria-Brunnen einen geschäftlichen Aufschwung erlebt, den er zum großen Teit (sic) dem unermüdlichen Schaffen und großen Pflichtbewußtsein des jetzigen Direktors zu verdanken hat. Infolge seines leutseligen Wesens hat Direktor Koolhoven es verstanden sich die Sympathien sämtlicher Angestellter und Arbeiter des Victoria-Brunnens sowie der hiesigen Einwohner zu erwerben.“ [Anm. 68] Hingegen nennt die Festschrift der Rheinischen Kohlensäurewerke, der Muttergesellschaft, im Jahr 1969 die zwei Weltkriege, die damit verbundenen Inflationen und die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er „Tiefpunkte in der Geschichte des Unternehmens“ [Anm. 69].

Am 28. August 1930 berichtete die Rhein-Nahe-Zeitung (RNZ) über den Brunnen, der gelegentlich mit einem patriotischen „k“ geschrieben wurde [Anm. 70]. Bereits in dieser Zeit war die Abfüllung fast vollständig automatisiert; einzig für das Anbringen der Kapsel und die Etikettierung hielt eine Arbeitskraft die Flasche in die Maschine, die Verkorkung erfolgte automatisch. Nur 1-Liter-Flaschen wurden per Hand zugeschraubt und etikettiert. Im Maximum konnten 1930 täglich etwa 50.000 Flaschen, d.h. etliche Millionen Flaschen im Jahr, abgefüllt werden. Auch zu diesem Zeitpunkt waren die Niederlande noch der größte Absatzmarkt für den Victoriabrunnen [Anm. 71]. Doch Mitte der 1930er Jahre versiegte die Quelle erneut, und wurde im März 1934 neu erbohrt [Anm. 72].

Als niederländisches Unternehmen hätte der Victoriabrunnen in der NS-Zeit benachteiligt werden können. Für die Jahre vor dem Kriegsausbruch ist wenig bekannt. Allerdings bescheinigte der Betriebsobmann und SA-Angehörige Karl Schoch [Anm. 73] dem Unternehmen am 20. April 1934, sich „schon lange vor der Machtergreifung 1933 im nationalsozialistischem [sic] Sinne“ betätigt zu haben. U.a. soll Koolhoven der SA und SS kostenlos Lastwagen ausgeliehen haben [Anm. 74].

1939 setzte das Unternehmen in Deutschland und den Niederlanden über 4 Mio. Flaschen ab. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges ging der Absatz in den Niederlanden deutlich zurück, von 1,2 Mio. Flaschen (1939) auf 864.000 Flaschen (1940), erholte sich aber im Folgejahr wieder. Offensichtlich übernahm der Victoriabrunnen in den Niederlanden auch den Verkauf von „Emser Wasser“, Fachinger und Selterser Wasser. Victoria lieferte zeitweise 90% des Mineralwassers für die Niederlande, was 1941 trotz eines Ausfuhrverbots genehmigt wurde [Anm. 75]. In Deutschland veränderte sich der Versand nur geringfügig von 2,9 Mio. Flaschen (1939) auf 2,7 Mio. Flaschen (1940), wohl eine Folge der schlechteren Witterung [Anm. 76]. 1941 versandte der Brunnen insgesamt wieder über 4,6 Mio. Flaschen [Anm. 77] und erzielte dabei laut IHK einen Umsatz von „weit über“ 1 Mio. RM [Anm. 78]. Dabei belieferte der Brunnen auch die Wehrmacht als Großkunden [Anm. 79]. Die Belegschaft umfasste Anfang 1940 59, Ende des Jahres nur noch 40 Beschäftigte. 31 Personen waren eingezogen [Anm. 80].

Im Jahr 1940 wurde bei der Eroberung der Niederlande das Lager des Victoriabrunnens in Rotterdam vernichtet, was einen Schaden von fast 100.000 Gulden verursachte. Möglicherweise wurde das Unternehmen hierfür überwiegend entschädigt [Anm. 81]. Trotz des Krieges war der Victoriabrunnen in der Lage zu modernisieren. So informiert der Geschäftsbericht von 1940: „Der Maschinenpark wurde erneuert und zwar wurde eine kompl. Spül- und Füllanlage von den Seitz-Werken, Bad-Kreuznach gekauft. Die Anlage ist eine der mondernsten [sic] innnerhalb Deutschlands und hat eine Stundenleistung von 6 000 ½ Flaschen.“ [Anm. 82].

Der Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens zog im August 1942 die Benennung eines Verwalters für den Victoriabrunnen in Erwägung und holte hierzu Erkundigungen beim Unternehmen ein [Anm. 83]. Jean Lambert Koolhoven lieferte die gewünschten Unterlagen, die einen Handelsregisterauszug sowie die Bilanzen von 1940 und 1941 umfassten. Auch die oben zitierte Bescheinigung des Betriebsobmannes und SA-Angehörigen vom 20. April 1934 lieferte er [Anm. 84]. Sowohl die Bescheinigung als auch ein Schreiben der IHK für das Rhein-Mainische Wirtschaftsgebiet, Bezirksstelle Limburg, vom 20. August 1942 wiesen darauf hin, dass die Aufsichtsratsmitglieder des Victoriabrunnens "Arier" seien. Die IHK beurteilte Koolhoven als „zuverlässig und deutschfreundlich“ und empfahl daher, auf die Bestellung eines Verwalters zu verzichten [Anm. 85]

Direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs soll der Victoriabrunnen die Arbeit mit einer mechanischen Abfüllmaschine, die den Krieg überstanden hatte, wieder aufgenommen haben, und hätte so bis zu 1,5 Mio. Flaschen jährlich abfüllen können. Fünf Jahre später sollen wieder „Millionen“ Flaschen in Deutschland und im Ausland verkauft worden sein [Anm. 86]. Genaue Zahlen liegen nicht vor.

2.1.Fortführung des Unternehmens durch Dr. Edwin Jan Bouw

Koolhoven wurde am 2. September 1955 zum Ritter des Oranje-Nassau-Ordens ernannt [Anm. 87]. Nach seinem Tod im Jahr 1959 übernahm erneut ein Familienangehöriger das Ruder, nämlich sein Neffe Dr. Edwin Jan Bouw (1936-2017), der in Wirtschaftswissenschaften promoviert hat [Anm. 88]. Über seine Zeit als Generaldirektor ist noch weniger bekannt.

Um 1960 gab es 20 Arbeiter und 92 Angestellte [Anm. 89]. In den 1960er-Jahren galt es nach einer Skizze zur Unternehmensgeschichte als Ziel, die inländischen Marktanteile zu bewahren [Anm. 90]. Doch auch der Export soll noch bedeutend gewesen sein, und das Unternehmen war wieder niederländischer Hoflieferant [Anm. 91]. 1962 bestanden im Ausland verschiedene „Zweigstellen und Niederlassungen“ [Anm. 92] des Victoriabrunnens. Diese Sonderrolle des Mineralbrunnens gegenüber den meisten anderen deutschen Mineralbrunnen blieb sicherlich durch seine niederländischen Eigentümer begründet. Noch 1964 wurde die Rheinanlegestelle ausgebaut, jedoch wurde sie 1996 stillgelegt [Anm. 93].

Mit Lahnsteiner I und II wurden in der Nachkriegszeit neue Quellen in hundert Metern Tiefe erschlossen [Anm. 94]. 1961 erhielt der Victoriabrunnen das Label Heilquelle. In Oberlahnstein wurde nach gut einem Jahrzehnt Planungen im Jahr 1973 auch ein Thermalbad eingerichtet [Anm. 95]. Die Festschrift der Rheinischen Kohlensäurewerke verwies 1969 auf die Herausforderungen der Zeit: „Mangel an Arbeitskräften, Arbeitszeitverkürzungen und lange Lieferzeiten der Zulieferungs-Industrie“ [Anm. 96]. Außerdem schrieb das Unternehmen in den Jahren 1970/71 rote Zahlen [Anm. 97]. Offiziell war der Victoriabrunnen ein Tochterunternehmen der Rheinischen Kohlensäurewerke [Anm. 98], deren Hauptaktionär die Familie Rommenhöller war [Anm. 99]. Im Jahr 1974 übernahmen die Rommenhöller-Werke in Den Haag die Aktienmehrheit an den Rheinischen Kohlensäurewerken und damit auch dem Victoriabrunnen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten bei den Kohlensäurewerken und dem Brunnen 105 Mitarbeiter, davon 80 in Deutschland. 1971 machte das Unternehmen einen Verlust von 594.000 Gulden, erwirtschaftete aber 1972 wieder einen Gewinn von 150.000 Gulden [Anm. 100]. Bouw blieb offensichtlich im Amt [Anm. 101]. Zum 1. April 1982 arbeiteten nur noch 40 Menschen für den Brunnen [Anm. 102].

2.1.Eigentümerwechsel

Bis 1986 hatte der Victoria-Brunnen immer noch eine Verbindung zur Familie Rommenhöller, deren 4. Generation von Krafft J. Angerer [Anm. 103] vertreten wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Leitung des Unternehmens gerade umgestaltet worden. Doch offensichtlich scheiterte die Hochpreis-Markenstrategie mit ihren 17 Sorten im Sortiment [Anm. 104]. Die schwedische AGA Gas [Anm. 105] übernahm die Rheinischen Kohlensäurewerke. Auf der Website des AGA-Museums in Emmendingen finden sich viele Informationen zu Rommenhöller, seinen Kohlensäurewerken und dem Victoriabrunnen [Anm. 106].

1987 erwarb die Brauerei Beck & Co. in Bremen den Victoriabrunnen [Anm. 107]. In der Rhein-Zeitung vom 13. Juli 1994 wird Albert Wöhner von der Brauerei als Sanierer genannt. Nach großen Investitionen konnten die „Lahnsteiner Heil- und Mineralquellen“ wieder erfolgreich wirtschaften und 50.000 Flaschen pro Stunde abfüllen – 1930 war es die gleiche Anzahl pro Tag gewesen. 1994 arbeiteten beim Victoriabrunnen noch 30 Menschen plus Saisonkräfte [Anm. 108]. Vermarktet wurde das Wasser nun als Lahnsteiner, von dem 1993 14 Mio. Liter verkauft wurden. Eine wichtige Rolle spielte hierbei der Getränkegroßhandel [Anm. 109].

2.2.Familie Wöhner (seit 1999)

1999 erwarb Albert Wöhner, vormals Vertriebsleiter bei der Brauerei, den Brunnen, den nun sein Sohn Dirk Wöhner führt. Heute wirbt das Unternehmen mit dem Motto „Für die Region, aus der Region“. Der Verkauf des Victoriabrunnens findet im Wesentlichen zwischen Lahnstein und Wiesbaden statt. 2018 waren 25 Personen beim Mineralbrunnen beschäftigt [Anm. 110].

2.3.Quellen und Literatur

- Becker, Werner: Die Mineralbrunnen- und Kohlensäureindustrie am Mittelrhein und ihre wirtschaftliche Verflechtung. Köln, Wirtsch.- u. sozialwiss. F., Diss. v. 16. Juni 1950 (Nicht f. d. Aust.), Neuwied 1951.

- David, Wolfgang: Der Industriestandort Lahnstein, in: Vom kurfürstlichen Ort zur großen kreisangehörigen Stadt. Die Geschichte Lahnsteins im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. Seibert, Hubertus, Lahnstein 1999, S. 393-442.

- Eisenbach, Ulrich: Mineralwasser. Vom Ursprung rein bis heute ; Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der deutschen Mineralbrunnen ; VDM 100 Jahre, Bonn 2004.

- Engelen, Ute: Vom Luxusgut zum Massenkonsumartikel. Zur Wirtschaftsgeschichte der rheinland-pfälzischen Mineralbrunnen von 1918 bis in die 1970er-Jahre, in: Entbehrung und Erfüllung. Praktiken von Arbeit, Körper und Konsum in der Geschichte moderner Gesellschaften, hg. v. Gleb J. Albert, Daniel Siemens und Frank Wolff, Bonn 2021 (Politik- und Gesellschaftsgeschichte, 112), S. 335-356.

- Gertz, Eugen: Die Industrie im Gebiete des Mittelrheinischen Bezirksvereins Deutscher Ingenieure: Festschrift herausgegeben zur 48. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure in Coblenz vom 16.-20. Juni 1907, Koblenz 1907.

- Kessler, Heinrich Ludwig: Rundgang in der Stadt Oberlahnstein 1903, in: Männergesangverein 1863 Oberlahnstein (Hg.): Fest-Buch zu der 40jährigen Jubel-Feier des Männergesang-Vereins "Oberlahnstein" verbunden mit Wettstreit Deutscher Männer-Gesang-Vereine am 5. und 6. Juli 1903 in Oberlahnstein. Oberlahnstein 1903, S. 31-46.

- Sarholz, Hans-Jürgen: "… vortreffliches Sauerwasser". Mineralbrunnen im Rhein-Lahn-Gebiet, Bad Ems 2016 (Bad Emser Hefte, 487).

- Seibert, Hubertus: Zusammenbruch, Besatzung und Wiederaufbau. Die Jahre 1945 bis 1965, in: Vom kurfürstlichen Ort zur großen kreisangehörigen Stadt. Die Geschichte Lahnsteins im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. ebd., Lahnstein 1999, S. 202-246.

- Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberlahnstein (Hg.), Oberlahnstein. Ein Führer durch Stadt und Umgebung, Oberlahnstein 1910.

Anmerkungen:

- Gertz 1907, S. 144. Zurück

- Rundgang in der Stadt Oberlahnstein 1903, S. 34. Zurück

- Sarholz 2016, S. 27. Zurück

- Geburtsanzeige, https://www.openarchieven.nl/rzh:096c6e08-8551-4b51-ae83-2b3c37aa40b7, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 142. Zurück

- Werbung Victoria-Brunnen 1881. Zurück

- Reichsanzeiger 1887, Nr. 284, S. 12. Zurück

- Anzeige in Beiblatt der Fliegenden Blätter, Nr. 1962 (10, Erstes Blatt), München, 4.3.1883, StA Lahnstein. Zurück

- Persönliche Daten Jan Margarethus van der Schalk, https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-de-leede/I48209.php, Abruf 14.2.2025. Zurück

- Persönliche Daten Willem Catharinus van der Schalk, https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-de-leede/I48235.php, Abruf 14.2.2025. Zurück

- Zu Niederländisch Maatschapij tot expoitatie van de Victoriabron de Oberlahnstein. Zurück

- Reichsanzeiger 1887, Nr. 284, S. 12. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 142. Zurück

- Reichsanzeiger 1887, Nr. 284, S. 12. Zurück

- https://www.aga-museum.nl/victoria-bron-oberlahnstein/, Abruf 29.1.2025. Zurück

- Sarholz 2016, S. 28. Zurück

- Naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rheinische Kohlensäure Werke, te Amsterdam. Gründungsprotokoll von 1894 unter https://www.aga-museum.nl/aandelen-in-rheinische-kohlensaure/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 142. Zurück

- Auszug aus dem Zeichenregister des Königl. Amtsgerichts zu Niederlahnstein, an die Gesellschaft zum Betriebe des Victoriabrunnens Oberlahnstein zu Oberlahnstein, 31.10.1882, StA Lahnstein. Zurück

- Sarholz 2016, S. 27f. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 144. Zurück

- Sterbeurkunde vom 12.9.1893, StA Lahnstein. Zurück

- Sein gleichnamiger Sohn führte seine Geschäftstätigkeit fort, https://www-aga--museum-nl.translate.goog/g-c-rommenh-ller/?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=nl, Abruf 10.1.2025; https://www-aga--museum-nl.translate.goog/familie-rommenholler-door-de-eeuwen-heen/?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=nl und https://www.aga-museum.nl/16502-2/, Abruf 10.1.2025. Zurück

- https://www.aga-museum.nl/g-c-rommenh-ller/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Rheingauer Adressbuch für 1893-96, S. 395. Zurück

- Diese gründete er 1899. https://www.aga-museum.nl/familie-rommenholler-door-de-eeuwen-heen/, Abruf 19.2.2025. Im Nationalarchief liegt ein Bestand hierzu vor: 05560: Maatschappij tot Exploitatie der C.G. Rommenhöllersche Koolzuur- en Zuurstofwerken, N.V., later Maatschappij Rommenhöller; B.V.; Rotterdam 1899-1996. Einem niederländischen Zeitungsartikel zufolge, Rheinische Kohlensäure verwacht hoger resultaat, 27.9.1973, leitete noch der Nachfahre C.G. Rommenhöller ein Konkurrenzunternehmen zu den Rheinischen Kohlensäurewerken. 1973 wurde es daher abgelehnt, Rommenhöller zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, auch wenn die Rommenhöllersche Kohlensäure- und Sauerstoffwerke ein Großaktionär der Rheinische Kohlensäurewerke waren. 1974 wollten sie ihren Anteil von 40% auf eine Aktienmehrheit aufstocken. Rommenhöller wil Rheinische overnemen, o.A. der Zeitung, 28.6.1974. Beide Artikel sind unter https://www.aga-museum.nl/rheinische-kohlensaure-werke-a-g/, Abruf 19.2.2025, zu finden. Zurück

- RZ 16.8.1961, Nr. 191, StA Lahnstein, 1961; Rheinische Kohlensäurewerke 1894 – 30. Juli 1969, StA Lahnstein, 1969. Zurück

- StA Lahnstein, 1924. Zurück

- Het jubileum van den heer A. Koolhoven, in: Harlem‘s Dagblat, 3.1.1924. Zurück

- De onthulling van het Koolhoven-monument te Bloemendaal, in: Nieuwe Haarlemsche Courant, 31.7.1926. Zurück

- https://hdl.handle.net/21.12102/0A932C78E4B64DDDBA70FAB474371898. Zurück

- Geburtsregister: Lambert Hermanus Koolhoven, geboren am 20. Dezember 1861 in Bergambacht. Zurück

- Sterbeanzeige, https://www.openarchieven.nl/smh:74257188-fb93-c7b2-6601-22d07efb2b60, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Heirat am 9. Oktober 1884 in 's-Gravenhage und am 7. Oktober 1886 in 's-Gravenhage. Zurück

- Geboorteakte Jan Lambert Koolhoven, 07-01-1889. Zurück

- StA Lahnstein, 1930, 1. November, 25-jähriges Dienstjubiläum; Rheinische Kohlensäurewerke 1894 – 30. Juli 1969, StA Lahnstein, 1969. 1909 wurde Jan Lambert Koolhoven wegen nicht näher erklärter körperlicher Gebrechen vom Militärdienst befreit. Eintrag vom 20.1.1909, Gemeindearchiv Bloemendaal, -279 Militieregister, 1909, S. 143, https://noord-hollandsarchief.nl/. Zurück

- Auskunft des StA Lahnstein. Zurück

- Reichsanzeiger 1920, Nr. 106, S. 15. Zurück

- StA Lahnstein, Scan 176, 1907. Im Amsterdamer Archiv unter https://archief.amsterdam/archief/5416/172 wird ein Cornlis Hedde Hinrichs erwähnt, der am 6.1.874 in Amsterdam geboren wurde. Als Beruf ist Direktor des Victoria Hotel in Oberlahnstein angegeben; in dieser Gemeinde war sein vorheriger Wohnort. Er trug sich am 11.10.1920 mit dem niederländischen Wohnort Bussum ein. Zurück

- StA Lahnstein, Scan 176, 177, 1907. Zurück

- StA Lahnstein, Scan 109, 1921. Zurück

- Weinmarkt, Nr. 11, 1.6.1896. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 142. Zurück

- Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberlahnstein 1910, S. 25. Zurück

- StA Lahnstein, Scan 176, 1907. Zurück

- Sarholz 2016, S. 28; David 1999, S. 416. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 185. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 142. Zurück

- Oberlahnstein 1910, S. 26. Zurück

- Die Durststrecke ist überwunden, in: RZ, 13.7.1994. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 203, 219. Zurück

- Engelen 2021. Zurück

- Eisenbach 2004, S. 145, 200, 204. Zurück

- Becker 1951, S. 75. Zurück

- Becker 1951, S. 74. Zurück

- Becker 1951, S. 76. Zurück

- Sarholz 2016, S. 41; 75 Jahre Victoria-Brunnen 1962. Zurück

- StA Lahnstein, 1928; Unsere heimische Industrie, I. Der Viktoriabrunnen, in: RNZ, 28.8.1931. Zurück

- 75 Jahre Victoria-Brunnen Oberlahnstein 1962. Zurück

- Bloemendaalsch weekblad, 5.1.1924. Zurück

- Bloemendaalsch weekblad, 14.3.1925. Zurück

- Jubileum A. Koolhoven, in: Bloemendalsch weekblad, 5.1.1924. Zurück

- De onthulling van het Koolhoven-monument te Bloemendaal, in: Nieuwe Haarlemsche Courant, 31.7.1926. Bouman war Direktor und später Aufsichtsrat des Victoriabrunnens und der Rheinischen Kohlensäurewerke. Zurück

- Danke an Herrn Bernd Geil vom Stadtarchiv Lahnstein für diese Auskunft. Zurück

- StA Lahnstein, 1924. Zurück

- StA Lahnstein, 1929. Zurück

- Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria-Bron te Oberlahnstein gevestigd te Amsterdam, in: NHC, 10.5.1928. Zurück

- StA Lahnstein, 1930, 1. November, 25-jähriges Dienstjubiläum. Zurück

- Ebd. Zurück

- Unsere heimische Industrie, I. Der Viktoriabrunnen, in: RNZ, 28.8.1931. Zurück

- Ebd. Zurück

- Vgl. Abb. im StA Lahnstein, 1934, Scan 64-67. Zurück

- Vgl. zu Schoch: Seibert, Hubertus, Zusammenbruch, Besatzung und Wiederaufbau. Die Jahre 1945 bis 1965, in: Ders. (Hg.), Vom kurfürstlichen Ort zur großen kreisangehörigen Stadt. Die Geschichte Lahnsteins im 19. und 20. Jahrhundert, Lahnstein 1999, S. 202-246, hier S. 228. Zurück

- Bundesarchiv Standort Berlin-Lichterfelde, R87/8302, Eintrag zum Victoria-Brunnen 1941-1942, verwaltetes Vermögen, S. 232. Zurück

- Ebd., S. 264f. Zurück

- Ebd., S. 250f. Zurück

- Ebd., S. 265. Zurück

- Ebd., S. 236. Zurück

- Ebd., S. 253, 264. Zurück

- Ebd., S. 254. Zurück

- Ebd., S. 248. Zurück

- Ebd., S. 252. Zurück

- Ebd., S. 216. Zurück

- Ebd., S. 232. Zurück

- Ebd., S. 236. Zurück

- Römer 1951. Zurück

- Haarlems Dagblad, 3.11.1959, S. 10. Dies bestätigt sich auch beim Blick in die Archive: Kanzlei der niederländischen Orden, Nr. 16244. Zurück

- RZ 16.8.1961, Nr. 191. Vielen Dank an Herrn Geil vom Stadtarchiv Lahnstein für das Teilen seiner Rechercheergebnisse. Ein kurzer Lebenslauf des in Amsterdam geborenen Bouw findet sich hier:https://albumacademicum.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?c=ap;cc=ap;q1=industrie;rgn1=educationdiscipline;type=boolean;view=reslist;sort=achternaam;fmt=long;page=reslist;start=7;size=1;lang=en, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Michel 1960, S. 133. Zurück

- VB-Chronik, Stand 1960er Jahre, StA Lahnstein. Zurück

- RZ 16.8.1961, Nr. 191. Zurück

- Getränkequelle Nr. 10, 30. Mai 1962, StA Lahnstein. Zurück

- David 1999, S. 417. Zurück

- StA Lahnstein, 1934, 1964; David 1999, S. 417. Zurück

- Sarholz 2016, S. 41. Zurück

- Ebd. Zurück

- Victoria-Bron ligt Kohlensäure zwaar op de maag, 12.12.1972, https://www.aga-museum.nl/aandelen-in-rheinische-kohlensaure/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Festschrift Rheinische Kohlensäurewerke 1894-1969, StA Lahnstein. Zurück

- https://www.aga-museum.nl/rheinische-kohlensaure-werke-a-g/, Abruf 19.2.2025. Der weitere Fortgang der Rommenhöllerwerke ist unter https://www.aga-museum.nl/rommenholler-1881-1981/ verfolgbar (Abruf 19.2.2025). Zurück

- Rommenhöller wil Rheinische overnemen, o.A. der Zeitung, 28.6.1974, https://www.aga-museum.nl/rheinische-kohlensaure-werke-a-g/, Abruf 19.2.2025. Umrechnung laut https://fxtop.com/de/vergangene-rechner.php: 594.000 Gulden entsprachen etwa 596.970 DM, 150.000 Gulden 1972 etwa 148.845 DM. Zurück

- Zeitungsausschnitt 6.7.1974, https://www.aga-museum.nl/rheinische-kohlensaure-werke-a-g/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- VB-Chronik, Stand 1982, StA Lahnstein; David 1999, S. 417. In den 1990er Jahren waren die Zahlen ähnlich. Sarholz 2016, S. 41. Zurück

- Direktor der Maatschappij Rommenhöller, Todesanzeige Carl Gustav Rommenhöller, 5.8.1993, https://www.aga-museum.nl/16502-2/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Ein traditionsreiches Flaggschiff, Sonderdruck 1986. Zurück

- Im Niederländischen Nationalarchiv gibt es hierzu einen Bestand: 3125 AGA, (Nederlandsche Gas- en Accumulatoren Maatschappij) NV, Amsterdam [DS 4822]. Zurück

- https://www.aga-museum.nl/victoria-bron-oberlahnstein/, Abruf 19.2.2025. Zurück

- Sarholz 2016, S. 42. Zurück

- Die Durststrecke ist überwunden, in: RZ, 13.7.1994. Zurück

- Ebd. Zurück

- VDM Fachmagazin Der Mineralbrunnen 06/2018, S. 18. Zurück