0.Peter August Beer

Mathematiker und Physiker, geb. 1825, gest. 1863.

Optik war seine Lieblingswissenschaft. Zum 200. Geburtstag des aus Trier stammenden Forschers und dem nach ihm benannten Absorptionsgesetz

Peter August Beer (1825–1863) war Mathematiker, Physiker und (mit einem neueren Begriff) Physikochemiker, der an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn forschte und lehrte. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Beitrag zu den Gesetzmäßigkeiten der Abschwächung des Lichts beim Durchgang durch Materie, die heute im Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetz ihre formelmäßige Darstellung finden.[Anm. 1] Beer, dessen Name in seiner Vaterstadt verblasst ist, gehört mit dem nach ihm benannten Gesetz zweifellos zu den am häufigsten zitierten Persönlichkeiten aus Trier, übertroffen wohl nur von Karl Marx. [Anm. 2] Trotz der anhaltenden Relevanz seines Werkes fehlt es an Darstellungen, die über die in Nachschlagewerken aufzufindenden Kurzbiografien hinausgehen.

Der Geburtstag von August Beer, der sich am 31. Juli 2025 zum zweihundertsten Mal gejährt hat, gibt Anlass, die Lebensleistung des aus Trier gebürtigen Forschers zu würdigen. Beer, dessen Person und kurzes Leben weit hinter seinem Werk zurücktreten, entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie aus dem gehobenen Bürgertum. Er erhielt an den Trierer Sekundarschulen (Bürger- und Gewerbeschule, Gymnasium) einen anspruchsvollen Unterricht, auch in den mathematisch-naturwissenschaftlichem Fächern, deren Studium er an der Universität Bonn fortsetzte. Hier förderte ihn der Mathematiker und Physiker Julius Plücker (1801–1868), bei dem er promoviert wurde und der ihm den Weg zu einer Professur ebnete.[Anm. 3] Nicht alle Projekte konnte er im Laufe seiner kurzen akademischen Karriere vollenden. Seinem wissenschaftlichen Nachlass widmeten sich neben Plücker selbst auch Adolf Dronke (1837–1898), ein weiterer Plücker-Schüler, der später als Gründer des Eifelvereins bekannt wurde.[Anm. 4] Dronke war zudem Verfasser der Nachrufe auf August Beer, die in rheinischen Zeitungen erschienen.[Anm. 5] Diese bildeten die Grundlage der Darstellungen in der „Allgemeinen Deutschen Biographie“ und in weiteren historisch-biografischen Nachschlagewerken.[Anm. 6]

Der vorliegende Beitrag hat zum Anliegen, Leben und Werk des hierzulande wenig beachteten Mathematikers und Physikers aus dem Schatten zu holen und ihn – nicht nur für seine Vaterstadt – sichtbar zu machen. Er verbindet regionalgeschichtliche und wissenschaftshistorische Aspekte der Vita Beers und gibt einen Überblick über seine Arbeitsgebiete. Der biografische Teil stützt sich vorrangig auf Quellenmaterial aus den Archiven der Stadt und des Bistums Trier, der Universität Bonn sowie den Erinnerungen von Plücker und Dronke. Das wissenschaftliche Werk Beers und seine Rezeption werden anhand der Originalveröffentlichungen vorgestellt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Forschungen, die zum Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetz führten und dessen anhaltende Bedeutung diskutiert wird.

0.1.Herkunft: Die Kaufmannsfamilie Beer

August Beers Eltern waren Johann Georg Beer (1779–1868), ein angesehener Trierer Kaufmann, und Marie Anne Antoinette Walbourge Françoise Josephine Dupont, verwitwete Casaquy (1785–1861), die aus der lothringisch-wallonischen Stadt Virton in der heutigen belgischen Provinz Luxembourg stammte.[Anm. 7] Zum Zeitpunkt der Eheschließung, im Jahr 1808, gehörte Virton zum Département Forêts (Wälderdepartement) des napoleonischen Kaiserreichs. August Beer wurde, wie zuvor schon sein Vater und seine beiden um 15 und 6 Jahre älteren Schwestern Anna Margaretha und Elisabetha, in der Trierer Marktkirche St. Gangolf getauft.[Anm. 8] Er bekannte sich, wie aus der Kurzvita zu seiner Dissertation hervorgeht, auch in späteren Jahren zum katholischen Glauben.[Anm. 9]

Hierzu kontrastierend findet sich in verschiedenen Enzyklopädien, so in der englischen Version der „Wikipedia“, die Zuschreibung einer jüdischen Abstammung. Als Quelle wird ein 1940 unter dem Titel „The Jewish Contribution to Civilization“ herausgebrachtes bibliografisches Lexikon über die Leistungen jüdischer Menschen auf künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet angegeben, zu dem der Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942) das Vorwort schrieb.[Anm. 10] Zweig, der damals im englischen Exil lebte, wandte sich darin gegen das Vorurteil einer zersetzenden jüdischen Mentalität, das von manchen Ländern genutzt werde, um ihre wahren Ziele zu rechtfertigen. Da aber das Lexikon keine Kriterien für die jüdische Identität der aufgenommenen Personen nennt, muss die Zuordnung der nicht allgemein als jüdisch bekannten, die wohl nur aufgrund ihres jüdisch klingenden Namens erfolgte, fraglich bleiben. Um dies abzuklären, wird die Großelterngeneration August Beers in die nachfolgenden Betrachtungen mit einbezogen.

Den Namen Beer trugen in Trier jüdische und nichtjüdische Einwohner. Die jüdische Minorität war zu Ende der kurfürstlichen Zeit noch weitgehend marginalisiert und in ihrer Berufswahl eingeschränkt. Dies zeigte sich auch noch in dem bereits unter französischer Herrschaft herausgegebenen Adressbuch von 1797, das vier Personen (Haushaltsvorstände) mit dem Namen Beer aufführt. Groß Beer und Moises Beer, deren Berufe (!) mit „Jud“ und „Handelsjud“ angegeben sind, und die wie die meisten ihrer Glaubensgenossen unweit der „Alten Synagoge“ an der Weberbach(gasse) wohnten, dürften im Hierarchiegefüge der Stadt eine bescheidene Position eingenommen haben.[Anm. 11] Die beiden anderen Personen waren Peter Beer aus der Dietrichsgasse, der als Schneider dem Handwerkerstand angehörte, sowie Johann Peter Beer (1737–1802), der Großvater von August Beer. Im Adressbuch als Stadtrat und Kaufmann aufgeführt, gehörte er zum Kreis der Notabeln, die mit öffentlichen und auch kirchlichen Aufgaben betraut wurden.

Johann Peter Beer, der wahrscheinlich aus Hagelsdorf (Herrschaft Betzdorf) im damaligen Herzogtum Luxemburg gebürtig ist[Anm. 12], heiratete 1761 die Triererin Anna Margaretha Hasbron. Der Ehe, die in der katholischen Pfarrkirche St. Paulus geschlossen wurde[Anm. 13], entstammten zahlreiche Kinder, deren Taufe in verschiedenen Pfarrbüchern verzeichnet ist. Über Jahre übte er als Synodale oder Sendschöffe eine wichtige Funktion der kirchlichen Sittengerichtsbarkeit (und damit auch der sozialen Kontrolle) aus, in die man ihn wohl nicht eingesetzt hätte, wenn seine Herkunft als jüdisch wahrgenommen worden wäre. Als zu Wohlstand gekommenem Bürger gelang ihm, wirtschaftlichen Erfolg in sozialen Aufstieg umzumünzen, indem er – als Kaufmann – auf dem Ticket der Leyendeckerzunft als Leyendeckeramtsmeister in den Stadtrat einzog.[Anm. 14] Der ihm ausgestellte Geburtsbrief, der Voraussetzung für die Übernahme dieses Amtes war, bezeichnet seine Vorfahren „als leibeigenschaftsfreie und christkatholischen Glaubens, ehrbare, fromme und tugendsame Personen“. Er selbst wird daher als standes- und ehrenmäßig erachtet.[Anm. 15]

Mit seinem Amt verbanden sich weitere Funktionen. Nach einer Bekanntmachung vonseiten des Stadtmagistrats aus dem Jahr 1791 setzte er sich als Stadtrat und Stadtbaumeister für die Einführung der Straßenbeleuchtung ein.[Anm. 16] Zudem oblag ihm in kurfürstlicher Zeit die Aufgabe eines „Spezialeinnehmers“ (Abgabeneinziehers).[Anm. 17] Auch nach Einnahme Triers durch die französischen Revolutionstruppen im Jahr 1794, als Stadt und Land schwere Lasten auferlegt wurden, konnte er – wie die meisten Trierer Notabeln – seine Position innerhalb der städtischen Führungsschicht wahren. In den Jahren der französischen Herrschaft, die bis zur napoleonischen Zeit unterschiedliche Ausformungen annahm, hatte er als Mitglied verschiedener Verwaltungskörper, so als Mitglied der zunächst gegründeten Bezirksverwaltung, als Administrateur (auf Zeit ernannter Verwaltungsfunktionär) und als Munizipalrat wichtige Ämter inne. Der Kalender auf das Jahr 1798/1799 weist ihn zudem als Munizipalitäten- und Friedensrichter aus.[Anm. 18]

Ein Dokument aus den frühen Jahren der Franzosenzeit gibt Einblick in seine Vermögensverhältnisse: Zum Citoyen geworden, musste er, wie alle wohlhabenden Franzosen, der Verpflichtung zur Zeichnung der im Namen der Republik aufgelegten Zwangsanleihe (emprunt forcé de l’an IV) nachkommen. Die unter diese Regelung fallenden Bürger wurden aufsteigend in 16 Vermögensklassen eingeteilt.[Anm. 19] Der Citoyen Beer, administrateur à Trèves, war nach vorläufiger Zuordnung zur vierten Klasse zu einer Zeichnung in Höhe von 100 Livres verpflichtet. Die Einzahlung des Betrags wurde ihm mit einer nach dem französischen Revolutionskalender datierten Quittung vom 10. Floréal des Jahres Vier (29. April 1796) bescheinigt.[Anm. 20] Status und Prestige der Trierer Familie Beer zeigten sich auch in der Lage ihres Wohn- und Geschäftshauses in der Simeonsgass (Simeonstraße), Triers wichtigster Innenstadtstraße. Das repräsentative spitzgiebelige Bürgerhaus aus spätgotischer Zeit verfügte über einen hallenartigen Gewölbekeller aus dem 12. Jahrhundert, der als Stapelkeller nutzbar war. Nach einem Nachbesitzer als Faulbeckersches Haus bekannt, musste das Anwesen 1895 einem gründerzeitlichen Bau weichen.[Anm. 21]

Das lange Leben von Johann Georg Beer, August Beers Vater, fiel in eine Zeit großer politischer Umbrüche. Aufgewachsen noch im Alten Reich, in den letzten Jahren des Kurstaates, erlebte er die Einnahme Triers und die Eingliederung der Stadt als Hauptort des neu gebildeten Saardepartements in die „Eine und untheilbare Frankenrepublik“[Anm. 22], das napoleonische Kaisertum und nach dessen Fall (1814/1815) die Preußenzeit und das Revolutionsjahr 1848. Johann Georg Beer trat in die Geschäfte seines Vaters ein, er verfügte über Immobilienbesitz, darunter zeitweise auch das Dreikönigenhaus, und hatte wie dieser öffentliche Ämter inne.[Anm. 23] Über die Waren, deren Vertrieb die Quelle des Wohlstands seiner Familie bildete, ist nur Weniges in Erfahrung zu bringen. 1812 übernahm er den Abverkauf von Sirup und Melasse aus der im Rahmen der napoleonischen Wirtschaftsförderung in Trier gegründeten Rübenzuckerfabrik.[Anm. 24] Das im aufgehobenen Agnetenkloster untergebrachte Unternehmen scheiterte an der Aufreinigung des konzentrierten Sirups, der nicht zur Kristallisation gebracht werden konnte. Eine Geschäftsakte aus dem Jahr 1839 über die Retoure von Behältnissen (Krügen) belegt Geschäftsbeziehungen zum Hof des Reichsgrafen von Kesselstatt.[Anm. 25] Die nach Schloss Föhren gelieferten Krüge dienten möglicherweise dem Einkauf von Öl aus der dort befindlichen reichsgräflichen Ölmühle. Das Adressbuch für das Jahr 1858 führt den in seinem achtzigsten Lebensjahr stehenden Kaufmann als Spezereihändler auf.[Anm. 26]

Johann Georg Beer gehörte über viele Jahre dem Stadt- bzw. Gemeinderat an. Im Übergangsjahr 1815, als die linksrheinischen Gebiete an Preußen fielen, wurde er zum Oberleutnant der Bürgermiliz ernannt.[Anm. 27] Zudem war er Handelsrichter.[Anm. 28] Später setzte er sich mit anderen Notabeln des Handelsstandes für die Gründung einer Handelskammer ein.[Anm. 29] In der Zeit des Vormärz war er Mitunterzeichner von Petitionen und Resolutionen, mit denen sich die noch von den Idealen der französischen Revolution beeinflussten Vertreter der Besitzbürgerschicht gegen Einschränkungen und Zumutungen der preußischen Obrigkeit wandten. Beispielhaft anführen lässt sich die Petition zur bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden von 1843, die vor dem Hintergrund der beinahe völligen Gleichstellung der Israeliten unter französischer Gesetzgebung beklagt, dass „diese durch Fleiß und Talente ausgezeichneten Bekenner eines anderen Glaubens, […] in tausend Dingen, die mit der Religion in gar keiner Verbindung stehen, beschränkt und unterdrückt [sind]“.[Anm. 30] August Beers Vater dürfte in dieser Zeit eine mäßigende Rolle eingenommen haben. Dafür spricht, dass ihm bereits 1835 mit dem Roten Adlerorden vierter Klasse ein preußischer Verdienstorden verliehen wurde, und insbesondere sein Verhalten während des Revolutionsjahres 1848.[Anm. 31] Als auf Rathaus und Dom die schwarz-rot-goldene Fahne aufgezogen wurde und der proborussische Oberbürgermeister Franz Damian Görtz (1788–1865) heimlich das Feld räumte, gehörte er zusammen mit drei weiteren Gemeinderäten zu dem im Einverständnis mit Regierungsstellen gebildeten Bürgerausschuss, der die Amtsgeschäfte vorübergehend übernahm.[Anm. 32]

0.2.Schulzeit in Trier

August Beer wuchs in einem bildungsbürgerlich anmutenden und wahrscheinlich zweisprachigen Elternhaus auf, in dem der Vater „die Beschäftigung mit dem klassischen Alterthume, in idealer Lebensauffassung, mit dem alltäglichen Geschäftsverkehre zu verbinden verstand“.[Anm. 33] Als renommierter Kaufmann in zweiter Generation dürfte er große Hoffnungen in seinen einzigen und spätgeborenen Sohn als potenziellen Nachfolger gesetzt haben. Insoweit erscheint es folgerichtig, dass er für ihn zunächst den Besuch der Knaben-Bürgerschule vorsah. Die damals städtische Bürgerschule ging aus einer privaten Initiative hervor, um dem Bedürfnis einer auf das Praktische ausgerichteten Lehranstalt „zur zweckmäßigen Ausbildung junger Leute, welche nicht einem gelehrten oder wissenschaftlichen Fache sich widmen, sondern in dem Handels- oder Gewerbestande ihre Bestimmung finden nachzukommen“.[Anm. 34] Aus dieser Schule sollten später, nach vielen Umwandlungen und den Zeitläuften geschuldeten Umbenennungen, das heutige Max-Planck-Gymnasium und das Humboldt-Gymnasium entstehen.[Anm. 35]

Als August Beer 1842 die Bürgerschule mit einer Reifeprüfung abschloss, zeichnete sich bereits ab, dass er nicht den ihm zugedachten Lebensweg einschlagen würde: 1882, in einer Festschrift zum 60-jährigen Bestehen der zur Realschule I.O. (erster Ordnung) gewordenen Bürgerschule, veröffentlichte deren Leiter Adolf Dronke einen Beitrag zur „Theorie der isochromatischen Kurven“ aus dem Nachlass August Beers. Im Vorwort der für eine solche Festschrift überaus anspruchsvollen Arbeit, die herauszugeben Dronke „als einen Akt der Pietät gegenüber dem Frühvollendeten“ sah, betonte er, dass Beer stets mit größter Liebe von der Bürgerschule sprach. Sie habe in ihm die Anregung zum wissenschaftlichen Arbeiten geweckt und ihm die ersten Fundamente der mathematisch-physikalischen Wissenschaften gegeben.[Anm. 36]

Im Anschluss an die Bürgerschule besuchte Beer für drei Jahre das Gymnasium zu Trier, das aus der alten Jesuitenschule und dem diese ersetzenden Colllège der Franzosenzeit hervorgegangen war. Die traditionsreiche Anstalt war unter preußischer Aufsicht seit 1816 zur Durchführung der zur Aufnahme eines Hochschulstudiums qualifizierenden Abitursprüfungen berechtigt.[Anm. 37] 1896 nahm sie den Namen des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. an, den sie als Friedrich-Wilhelm(s)-Gymnasium bis heute trägt. Prägenden Einfluss hatte der Gymnasiallehrer Johann Steininger (1794–1874), der Mathematik und Physik unterrichtete und schon Lehrer von Karl Marx war.[Anm. 38] Steininger gehörte wie sein Kollege Peter Wilhelm Stein (1795–1831), der ebenfalls am Trierer Gymnasium unterrichtete, zu den im Paris der Kaiserzeit ausgebildeten Mathematikern, die der damals führenden französischen Wissenschaft verpflichtet waren. Sie genossen als herausragende Gymnasiallehrer hohes Ansehen, das über Trier hinausreichte.[Anm. 39] Steininger, ein vielseitiger Naturforscher, trat auch mit historischen und philosophischen Arbeiten hervor. Als „Geognost“ (Geologe, Mineraloge) bemühte er sich „[a]llenthalben […] die neuen Errungenschaften der Physik und Chemie auf die Geologie anzuwenden“.[Anm. 40] Beer bestand das Abitur als einer von 30 Absolventen, von denen die Mehrzahl sich später dem Studium der katholischen Theologie widmen würde. Vier Schülern, darunter Beer, konnte, wie die Schulleitung mit Befriedigung feststellte, aufgrund einer Ministerialverfügung die mündliche Prüfung ganz erlassen werden. Bei der Verabschiedung (Rede- und Deklamationsakt vom 27. August 1845) hielt er den lateinischen Vortrag über das Thema „Quomodo factum est, ut Romani tantam potestatem et tantum imperium consecuti sint“ (Wie ist es dazu gekommen, dass die Römer so große Macht und ein so großes Reich erlangten?).[Anm. 41]

0.3.Studium und akademische Karriere in Bonn

Zum Wintersemester (WS) 1845/1846 immatrikulierte sich August Beer an der Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Als preußische Reformuniversität im Geiste Wilhelm von Humboldts erwarb sich die neu gegründete Hochschule auch in den aufstrebenden Naturwissenschaften einen hervorragenden Ruf, der sicherlich bis nach Trier ausstrahlte und möglicherweise für die Wahl dieses Studienortes entscheidend war. Das „Amtliche Verzeichniß des Personals und der Studirenden“ weist Beer als Student der Philosophie aus, in den Immatrikulationslisten ist er als Student der Mathematik aufgeführt.[Anm. 42]

Mathematik und Naturwissenschaften wurden damals noch unter dem Dach der Philosophischen Fakultät gelehrt. Ordentlicher Professor für Mathematik, der auch das Fach Physik vertrat, war der von Beer so geschätzte Julius Plücker, der zugleich als Direktor dem „physikalischen Cabinet“, dem naturwissenschaftlichen Seminar und der wissenschaftlichen Prüfungskommission vorstand. Inskriptionslisten, die Aufschluss über die von Beer belegten Lehrveranstaltungen geben könnten, sind nicht erhalten. Dronke, der hier Gewährsmann ist, weiß zu berichten, dass Beer „bald durch die Schärfe seines Gedankens und den bewundernswerthen eisernen Fleiß, mit dem er die Gebiete der Mathematik und der Naturwissenschaften betrieb, die Aufmerksamkeit seiner Lehrer, namentlich des Herrn Professor Plücker, auf sich zog, dessen Assistent in den physikalischen Arbeiten er für längere Zeit war“.[Anm. 43] Plücker selbst schrieb rückblickend, Beer sei bereits nach dem ersten Jahr seiner Studien als Assistent des „physikalischen Cabinets“ (das man sich als Laboratorium und Kurssaal für Experimentalphysik vorstellen darf) in ein näheres Verhältnis zu ihm gelangt. Als hilfreiche Hand und bald schon gleichberechtigter Mitarbeiter sei er auch nach vollendetem Studium noch längere Zeit in dieser Position geblieben.[Anm. 44]

Beer wurde in den amtlichen Verzeichnissen bis einschließlich WS 1848/1849, seinem siebten Semester, als Student geführt. In diesem Semester reichte er seine bereits genannte, aus einer Preisfrage hervorgegangene Dissertation zur Kristalloptik (De situ axium opticorum in crystallis biaxibus) ein, die er, wie aus einem Aushang ersichtlich, am 6. Dezember 1848 öffentlich verteidigte. Aufgrund der erbrachten Leistungen wurde er mit außerordentlichem Lob (eximia cum laude) zum Doktor der Philosophie promoviert.[Anm. 45]

Durch den Besuch des naturwissenschaftlichen Seminars, das er mit dem Examen pro facultate docendi abschloss, erhielt Beer die Lehrberechtigung für naturwissenschaftliche Fächer an Gymnasien. Über zwei Jahre hindurch erteilte er am Bonner Gymnasium (dem heutigen Beethoven-Gymnasium) mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, dem er, so Plücker, seine ganze Liebe widmete.[Anm. 46] Nach Dronke wusste er den Schülern ein solches Interesse an der Naturgeschichte zu erwecken, dass sie sich noch nach vielen Jahren mit Freude an diese Stunden erinnerten.[Anm. 47] Die gleichzeitige Übernahme einer Lehrtätigkeit an einer Hochschule und einem Gymnasium durch akademische Nachwuchskräfte war damals keine Ausnahme. Darin zeigt sich zum einen die enge Verbindung beider Institutionen, die nicht selten auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken konnten. Zum anderen war es für Privatdozenten und außerordentliche Professoren attraktiv, ein zusätzliches Amt zu übernehmen, da Nicht-Ordinarien an den Hochschulen nur eine geringe Vergütung zustand.

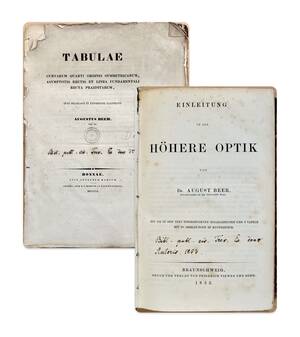

In dieser Übergangsphase habilitierte sich Beer am 26. Oktober 1850 mit einem Vortrag über Optik als Hilfswissenschaft der Mineralogie und erhielt die Venia legendi (Lehrbefugnis) als Privatdozent. Im gleichen Jahr erschien auch seine erste, gemeinsam mit Plücker verfasste Publikation, wiederum zur Kristalloptik. Sie trug den Titel „Ueber die magnetischen Axen der Krystalle und ihre Beziehung zur Krystallform und zu den optischen Axen“ und wurde in „Poggendorffs Annalen“ veröffentlicht.[Anm. 48] 1852 erschien im gleichen Journal die Arbeit „Bestimmung der Absorption des rothen Lichts in farbigen Flüssigkeiten“, die – mit beachtlicher Verzögerung – seinen Nachruhm begründen sollte und auf die separat eingegangen wird.[Anm. 49] Wichtiger für seine akademische Karriere waren jedoch zwei weitere Veröffentlichungen: die Schrift über Gleichungen 4. Grades („Tabulae curvarum quarti ordinis“), die 1852 in Bonn und London herausgebracht wurde, sowie die „Einleitung in die Höhere Optik“, die 1853 bei Vieweg in Braunschweig erschien, mehrfach aufgelegt und übersetzt wurde und sein bekanntestes Werk ist.[Anm. 50] Beide Publikationen, von denen die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Trier Widmungsexemplare besitzt, wurden auf Wunsch Beers mit ausdrücklicher Unterstützung des Kuratoriums der Universität an das Königliche Ministerium der geistigen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten weitergereicht.[Anm. 51]

Die Fakultätskollegen, denen der Dekan der Philosophischen Fakultät den Vorgang mit der Bitte um Begutachtung zur Kenntnis brachte, schlossen sich den Ausführungen Plückers, der seinem Schüler eine hervorragende Qualifikation für eine glänzende wissenschaftliche Laufbahn zusprach, vollkommen beistimmend an.[Anm. 52] In einem weiteren Aktenstück zitiert Plücker (auf Französisch) aus einer Rezension eines hier nicht identifizierbaren Fachgenossen, der die analytischen Fähigkeiten Beers und insbesondere seine außergewöhnliche Vertrautheit mit den delikaten und noch kaum ausgearbeiteten Theorien des Herrn Cauchy (dem „Leitgestirn“ unter den französischen Mathematikern) hervorhob.[Anm. 53] Dazu stellte der Rezensent mit einem gewissen Bedauern fest, dass Herr Beer in dieser Hinsicht keinen Konkurrenten in Frankreich habe.

Wie aus seiner Personalakte hervorgeht, waren es ähnliche Anforderungen wie heute, die Beer auf dem Weg zur Erlangung einer Professur erfüllen musste: eine Liste von Schriften, die seine stets ganz auf der Höhe der Wissenschaft stehende unermüdliche literarische Tätigkeit belegte, Lehrerfahrung über fünf Semester, dazu „eine ungewöhnliche allgemeine Bildung“ sowie praktische Erfahrung als hervorragender Experimentator.[Anm. 54] August Beer wurde im Personalverzeichnis der Bonner Universität seit WS 1855/1856 als außerordentlicher, seit WS 1856/1857 als ordentlicher Professor geführt.[Anm. 55] Der Ernennung zum Ordinarius ging ein Schreiben des preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten von Raumer vom 11. August 1856 voraus. Darin teilte dieser der philosophischen Fakultät mit, dass Seine Majestät der König auf seinen Antrag zu erlauben geruht habe, den bisherigen außerordentlichen Professor Dr. Beer dortselbst zum ordentlichen Professor der Mathematik zu ernennen. Zugleich wurde Plücker die bis dahin von ihm provisorisch versehene ordentliche Professur für Physik und die Leitung des physikalischen Kabinetts definitiv übertragen.[Anm. 56]

Mit dieser Klarstellung endeten auch Anfeindungen universitärer Konkurrenten, denen sich Plücker in seiner Doppelrolle als Mathematiker und Physiker und mit ihm auch sein Schüler Beer ausgesetzt sahen. Nach seiner Ernennung verblieben August Beer nur sieben Jahre auf seiner Position als Ordinarius, die letzten davon durch Krankheit gezeichnet. Einen zwischenzeitlichen Ruf an die Universität Prag lehnte er ab. In dieser Zeit widmete er sich vorrangig und, wie Plücker schrieb, mit zu wenig Rücksicht auf seine Gesundheit, dem Projekt einer umfassenden Darstellung des bislang nur verstreut vorliegenden Materials der mathematischen Physik. Diese Summa sollte an die schon vorliegende „Einleitung in die Optik“ anschließen und unter demselben Gesichtspunkt die Theorie aller Teile der Physik behandeln. Insgesamt entstanden sieben in sich geschlossene „Einleitungen“, die er mehrfach überarbeitete, aber nicht mehr zu Lebzeiten zum Druck freigab.

Kurz vor seinem Tode vertraute er Plücker drei den Elektromagnetismus betreffende „Einleitungen“ an, die 1865 als Band bei Vieweg in Braunschweig erschienen. Die vier weiteren Abhandlungen aus den hinterlassenen Papieren wurden von den Beer-Schülern A. Giesen und A. Dronke herausgegeben.[Anm. 57] Auffällig ist, dass Beer als Lehrstuhlinhaber keine Arbeiten in Fachjournalen veröffentlichte – im Gegensatz zu Plücker, von dem weitere wichtige Beiträge, so zur Entdeckung der Kathodenstrahlen, in „Poggendorffs Annalen“ erschienen.[Anm. 58] Dies war möglicherweise seinem ehrgeizigen, Zeit und Kräfte bindenden Projekt geschuldet, vielleicht auch auf einen prämorbiden Zustand zurückzuführen, denn später ist von einer "Abnehmungskrankheit“ und einer Brustaffektion die Rede, was auf Tuberkulose hindeuten könnte.

Beer, der schon aus Liebe zur Sache Gymnasialunterricht erteilt hatte, galt seinen Studenten als geschätzter Hochschullehrer und Mann von seltener Lehrgabe. Liebenswürdig und bescheiden auftretend, führte er in der als biedermeierlich-beschaulich geltenden Universitätsstadt ein eher zurückgezogenes Leben. Zu seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen gehörte, wie Dronke berichtet, der „Vier-Uhr-Kreis“ bei Plückers Gattin, wo Professoren, Privatdozenten und vielversprechende jüngere Leute bei einer Tasse leichten Tees zusammenkamen und er ein gern gesehener Gast war.[Anm. 59] Geblieben sind sicherlich auch die Beziehungen nach Trier. Die Fahrt dorthin dauerte drei Tage: zunächst mit der Eisenbahn nach Koblenz, dann zwei Tage Bergfahrt mit dem Dampfboot.[Anm. 60] Die Rückfahrt war einen Tag kürzer. Über eine Reise nach Trier erfährt man beiläufig in „Poggendorffs Annalen“ von 1852, wo er über einen ungewöhnlichen Regenbogen, der ihm auf dem Weg nach Koblenz auffiel, berichtete und diese Beobachtung zur Diskussion stellte.[Anm. 61]

0.4.„Verschlucktes Licht“: August Beers Beitrag zu dem seinen Namen tragenden Absorptionsgesetz

Beers Arbeit von 1852 über die Absorption des Lichts in farbigen Flüssigkeiten ist seine meistzitierte Publikation. Zu Lebzeiten fand sie wenig Beachtung, auch nicht bei Plücker oder Dronke, und ob er sie selbst zu seinen wichtigsten zählte, bleibt ungewiss. Dennoch sticht sie hervor. Zum einen, weil es sich um eine umfangreiche und apparativ aufwendige instrumentelle Untersuchung handelte, zum anderen, weil sie bereits das Grundprinzip heutiger optischer Methoden enthielt, die insbesondere in der chemischen Analytik und auf damit verwandten Feldern breite Anwendung gefunden haben. Die Forschungsrichtung, die sich mit den von Beer untersuchten Erscheinungen befasst, die Photometrie, ist – in seinen eigenen Worten – „[derjenige] Theil der Optik, welcher vom Leuchten und von der Beleuchtung handelt, als auch die praktische Bestimmung der Leuchtkraft und der Grösse der Erleuchtung“.[Anm. 62] Beers Vorläufer auf diesem Gebiet waren Pierre Bouguer (1698–1758), ein französischer Astronom, Physiker und Forschungsreisender, sowie Johann Heinrich Lambert (1728–1777), der im elsässischen Mülhausen (Mulhouse) geboren wurde, das damals noch eine der Eidgenossenschaft zugewandte freie Reichsstadt und Stadtrepublik war, und der nach vielen Lebensstationen in Berlin starb.

Lambert war Philosoph, Mathematiker, Naturwissenschaftler und zu seiner Zeit einer der bedeutendsten Universalgelehrten des deutschen Sprachraums.[Anm. 63] Zur Photometrie schrieb er in einer in französischer Sprache veröffentlichten Abhandlung, sie sei nicht ein gänzlich unbestelltes Feld. Herr Bouguer habe einen sehr schönen Essai zur Abstufung (gradation) des Lichtes bei der Passage durch verschiedene Gläser, durch Wasser und die Atmosphäre verfasst.[Anm. 64] In diesem Essai von 1729 beschreibt Bouguer bereits den Zusammenhang zwischen der Schichtdicke und der Lichtabschwächung.[Anm. 65] Stärker ausgearbeitet, wird diese Gesetzmäßigkeit in Lamberts auf Latein verfasster „Photometria“ von 1760 erneut aufgegriffen. Als Schlüsselsatz, nach der Übersetzung in „Ostwalds Klassiker“, sei hier zitiert: „Sind die Theilchen, welche das Licht auffangen, gleichmäßig verteilt, so ist der Logarithmus der Schwächung des Lichts gleich dem Produkt aus der Undurchsichtigkeit [im Original steht das schwer übersetzbare Wort „impelluciditas“] des Mittels und dem durchlaufenen Weg“.[Anm. 66] Dies bedeutet, dass die Abnahme nicht linear, sondern in geometrischer Reihe erfolgt, wie nachfolgendes Beispiel verdeutlicht: Tritt Licht durch eine eingedunkelte Glasscheibe, und denkt man sich die Glasscheibe in Schichten gleicher Dicke aufgeteilt, so möge die erste Schicht 50 Prozent verschlucken. Nach Durchtritt durch die nachfolgenden verbleiben nur noch 25 Prozent, 12,5 Prozent und so weiter. Um den beiden beteiligten Forschern die Ehre zu geben, wird der von ihnen entdeckte Zusammenhang – die exponentielle Abnahme der Lichtintensität längs des Weges, den das Licht durch ein absorbierendes Medium zurücklegt – heute meist als Bouguer-Lambertsches Gesetz bezeichnet.

Mit seiner Arbeit von 1852 deckte Beer eine weitere Gesetzmäßigkeit auf, die sich mit dem von seinen Vorgängern aufgefundenen Zusammenhang vereinigen lässt und als Bouguer-Lambert-Beersches Gesetz (meist nur Lambert-Beersches Gesetz genannt) von großer praktischer Bedeutung ist. Beer untersuchte in seinen Experimenten die Abschwächung des Lichts bei Durchgang durch verdünnte farbige Salzlösungen. Dafür bediente er sich eines von ihm ersonnenen Photometers, mit dem er eine Reihe von „Maaßbestimmungen der absorbirenden Kraft“ der verwendeten Salze durchführte. Die Messungen erfolgten mit rotem Licht, das ein Glasfilter lieferte, wobei er bedauerte, dass die Untersuchungen nicht auf alle Hauptfarben des Spektrums ausgedehnt werden konnten. Sah er hier schon Möglichkeiten des Erkenntnisgewinn, wie sie künftige Spektralphotometer bringen würden?[Anm. 67] Andererseits verwies er auch auf eine mögliche Einschränkung der Gültigkeit der von ihm aufgefundenen Gesetzmäßigkeit bei Anwendung auf konzentriertere Lösungen. Auch hier ist denkbar, dass er bereits über ein Vorverständnis der zugrundeliegenden chemischen und physikalischen Ursachen verfügte. [Anm. 68]

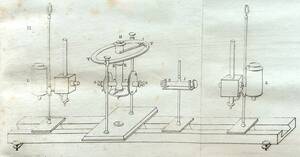

Das von Beer benutzte Photometer, ein feinmechanisch-optisches Instrument, lässt auf eine beachtliche Expertise seiner Konstrukteure schließen, die sicherlich dem physikalischen Kabinett zuzuordnen waren. Es hebt sich ab von der subjektiven Photometrie des vorangegangenen Jahrhunderts, bei der beispielsweise die ungleiche Ausleuchtung von Flächen visuell beurteilt wurde. „Objektive Messungen“, wie sie später die Fotozelle ermöglichte, blieben aber noch ein Desiderat. Beer kombinierte zwei unterschiedliche Prinzipien: das eines Keilphotometers für die Helligkeitsbeurteilung im Okularteil und das der Polarisation zur Regulierung der Lichtmenge.[Anm. 69] Das Instrument war auf einer optischen Bank montiert und besaß zwei Lichtquellen (Öllampen mit einer Optik zur Erzeugung paralleler Strahlenbündel) und zwei Strahlengänge. Diese wurden auf ein senkrechtes Rohr umgelenkt, an dessen oberen Ende der Beobachter zwei Teilbilder auf gleiche oder ungleiche Helligkeit prüfen musste. Auf der rechten Seite der Abbildung sieht man ein Stativ mit einer zylindrischen Röhre, deren Enden mit Planglasplatten verschlossen sind. Die Röhre steht im Strahlengang und diente zur Aufnahme der zu analysierenden Probe. Der Helligkeitsabgleich der Teilbilder erfolgte durch Drehung um die Achse der senkrechten Röhre, der zugehörige Drehwinkel konnte mittels eines Zeigerarms an einer Skala (obere Kreisplatte) abgelesen werden.

Beer benutzte für seine Versuche Röhren unterschiedlicher Länge (ein und zwei Dezimeter) sowie insgesamt 15 wasserlösliche farbige Salze, aus denen er bei Raumtemperatur gesättigte Lösungen herstellte. Aus diesen konzentrierten Lösungen fertigte er durch Zugabe von Wasser Lösungen bestimmten Verdünnungsgrades für die Einzelmessungen an. Wie in seiner Mitteilung angegeben, führte er insgesamt etwa 500 Beobachtungen durch – und dies unter wenig komfortablen Bedingungen: Das Laboratorium war wahrscheinlich abgedunkelt, um Störlicht zu vermeiden, der Raum kalt (Temperaturen von 10° bis 15°C, bei denen die gesättigten Lösungen hergestellt wurden, verraten dies). Zudem war es schwer, das Licht der Öllampen konstant zu halten.

Die Ergebnisse präsentierte er in einer Tabelle mit Spalten, u.a. für die Verdünnungsstufe, die durchstrahlte Schichtdicke, einem Winkelmaß α und einem aus den Messungen errechneten Koeffizienten, der für die “absorbirende Kraft“ der farbigen Substanzen stand.[Anm. 70]

Die Untersuchungen wurden zunächst mit Kupfersulfat-Lösungen (damals Kupfervitriol genannt) durchgeführt. Sie zeigten, dass die Schwächung des Lichts beim Durchgang durch Lösungen in gleicher Weise von der Schichtdicke abhängt, wie Bouguer dies bereits für Gläser beschrieben hatte. Beer ging aber noch einen Schritt weiter, indem er nicht nur die Schichtdicke (ein Dezimeter versus zwei Dezimeter), sondern auch die Menge an konzentrierter Lösung variierte. Auf diese Weise konnte er aufzeigen, dass eine Glasröhre von 1 Dezimeter Länge, „welche auf 1 Volumen der bei 13,5° concentrierten Lösung 9 Volumen Wasser enthielt“, den gleichen Wert für die Abschwächung des Lichts lieferte, wie eine Röhre von zwei Dezimeter, die auf 1 Volumen Konzentrat 19 Volumen Wasser enthielt. Die stärker verdünnte Lösung enthält in diesem Fall gleich viele Licht absorbierende Partikel wie die konzentriertere, und da das Wasser keinen merklichen Einfluss ausübt, sind auch keine Unterschiede der Lichtabschwächung festzustellen.

Das hier aufgezeigte Zusammenspiel – Gehalt der Verdünnungsstufen an absorbierenden Teilchen und Dicke der durchstrahlten Schicht – bildet den Kern dessen, was später im Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetz in mathematischer Form ausgedrückt wird. Ist aber die Schichtdicke konstant, so hängt die Lichtschwächung nur von der jeweils gegebenen Anzahl der durch den Lichtstrahl getroffenen Teilchen im Probenvolumen ab. Je konzentrierter diese Proben sind, desto weniger Licht wird durchgelassen, die Abnahme erfolgt exponentiell. Dieser im Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetz aufgehende Zusammenhang wird (wenn auch nicht durchgängig) als Beersches Gesetz bezeichnet.

Schließlich sei noch ein Blick auf die von Beer ausgewählten Salze geworfen. Es scheint, als habe er damit einen verdeckten Plan verfolgt. Die Tabelle begann mit Kupfersalzen, die sich mit hellblauer oder tiefblauer Farbe auflösen, und endete mit dem Gelb, Orange und Rot der Blutlaugensalze und Chromsalze, was der inversen Farbenfolge eines Regenbogens nahekam. Die Salze zeigten im roten Licht sehr unterschiedliches Absorptionsvermögen. Die Kupfersalze, deren Farbton der Komplementärfarbe des eingestrahlten Lichts (grün) am nächsten kam, hatten die stärkste „absorbirende Kraft“, während die roten Salzlösungen das Licht fast ungehindert durchließen. Dies belegt, dass die aufgefundenen Gesetzmäßigkeiten von der Wellenlänge abhängig sind, und dass es für die Messungen einen optimalen Spektralbereich gibt.

Nach August Beers Tod dauerte es noch gut 50 Jahre, bis das nach ihm benannte Absorptionsgesetz in seiner Erweiterung als Bouguer-Lambert-Beersches Gesetz seine heute gebräuchliche Fassung bekam. Hierfür bedurfte es definitorischer und nomenklatorischer Präzisierungen, insbesondere für die am Photometer gemessene Lichtabsorption (Extinktion E) und für den Gehalt, z.B. an Kupfersulfat, in der untersuchten Probe. (Beer verwendete noch nicht den Konzentrationsbegriff).[Anm. 71] Der Forschungstand seiner Nachfolger wurde erstmals 1891 in einem Übersichtsaufsatz zusammengefasst.[Anm. 72] Darin werden bereits Beispiele für die quantitative Bestimmung körpereigener Substanzen, darunter der Blutfarbstoff Hämoglobin, aufgeführt. Eine besonders prägnante Darstellung der Absorptionsgesetze findet sich in einer Monografie des Chemikers Georges Urbain (1872–1938), die 1911 veröffentlicht wurde. Der Autor fügt beide Gesetze (Bouguer-Lambert und Beer) zusammen, indem er (hier auf Deutsch wiedergegeben) schreibt: „Die theoretische Interpretation beider Gesetze ist einfachster Art. Es genügt anzunehmen, dass jedes Molekül den gleichen Anteil des auf ihn fallenden Lichts absorbiert. […] Die Zahl der durch den Lichtstrahl getroffenen Moleküle ist offensichtlich dem Produkt der Dicke und der Konzentration proportional. [N=Kec] Die Absorption des Lichts wächst exponentiell mit der Zahl der Moleküle, die es trifft“.[Anm. 73]

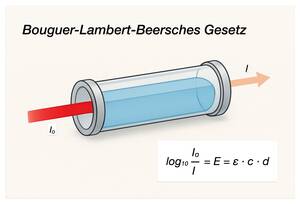

Die heutige Form des Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetzes wurde wahrscheinlich erstmals 1913 in einer Fachveröffentlichung vorgestellt.[Anm. 74] In einer Variante, wie sie nach 1920 üblich wurde, hat sie Einzug in die Lehrbücher genommen.[Anm. 75] Das Gesetz beschreibt die exponentielle Lichtabschwächung beim Durchgang durch die Probe – die gemessene Extinktion E – in Abhängigkeit von der Schichtdicke d, der Konzentration c und einer für den absorbierenden Stoff charakteristischen Konstanten ε. Die Intensitätsabschwächung ist definiert als der (dekadische) Logarithmus des Quotienten der Intensität Io des einfallenden und der Intensität I des austretenden Lichts.[Anm. 76]

Das Bouguer-Lambert-Beersche Gesetz hat seine Hauptbedeutung in der Analytischen Chemie. Es kann zur Identitätsprüfung von Stoffen (anhand der Konstante ε) und insbesondere zu Konzentrationsbestimmungen (Gehaltsbestimmungen) in Forschung und Routine herangezogen werden. Dabei ist man keineswegs auf die Bestimmung farbiger Substanzen beschränkt. Farblose Substanzen können z.B. durch chemische Reaktion in farbige Stoffe übergeführt werden, und der Messbereich ist nicht auf das sichtbare Licht begrenzt. Hauptanwendungsgebiete finden sich u.a. in der Pharmazeutischen Chemie, in der Umweltanalytik und im Bereich der klinischen Laboratoriumsdiagnostik, wo Analysenautomaten mit hohem Probendurchsatz Blutwerte auf der Basis des Bouguer-Lambert-Beerschen Gesetzes bestimmen.

1.Schlussbetrachtung

Nach der „Einleitung in die Höhere Optik“, die sich der mathematischen Theorie des Lichts widmete, beabsichtigte Beer alle Teile der Physik unter demselben Gesichtspunkt zu behandeln. Es hätte sein Opus magnum werden sollen, aber der frühe Tod ließ den Plan einer umfassenden Darstellung der mathematischen Physik nicht mehr Wirklichkeit werden. Aus seiner Hinterlassenschaft konnten noch einige Teile publiziert werden. Eine größere Anzahl der bereits mehr oder weniger abgeschlossenen Manuskripte, so sein Schüler Dronke, sei verloren gegangen.[Anm. 77] So bleibt als wichtigste Leistung die untrennbar mit seinem Namen verbundene Arbeit zu den Gesetzmäßigkeiten der Absorption des Lichts von 1852. Was als zweckfreie Forschung zum Ziel hatte, das Wissen über diesen Gegenstand zu erweitern, entwickelte sich zum Grundprinzip der auf der Absorption von Licht (oder allgemein: Strahlung) beruhenden Methoden der quantitativen chemischen Analyse. Vor dem Hintergrund des von Beer hier noch nicht berücksichtigten Aspekts der Wellennatur des Lichts ergeben sich heute zusätzliche Einblicke in dieses wichtige Gebiet.[Anm. 78]

Enzyklopädien, die die Namen illustrer Vertreter der Mathematik und der Naturwissenschaften versammeln, würdigen die Lebensleistung August Beers. Neuere Werke sind „Intellectual mastery of nature: theoretical physics from Ohm to Einstein“ für das Gebiet der mathematischen Physik und „Archimedes to Hawking: Laws of science and the great minds behind them“ für das Gesetz, das seinen Namen trägt.[Anm. 79] Beispiele für eine wertschätzende Nennung in vergleichbarer deutschsprachiger Literatur ließen sich nicht auffinden.

Am 18. November 1863 erlag August Beer, im 39. Lebensjahr stehend, seinem langjährigen Leiden. Am nächsten Tag erschien eine Todesanzeige in der Bonner Zeitung, aufgeben von seinem Schwager Wilhelm Schmelzer, dem Ehemann seiner Schwester Elisabetha.[Anm. 80] Nachrufe berichteten übereinstimmend von der überaus großen Anteilnahme und dem langen Trauerzug, der den allseits geschätzten Lehrer, Kollegen und Freund zur letzten Ruhestätte begleitete. Und in seinem mit Verspätung erschienenen Nekrolog schrieb Dronke, „[w]er je einmal mit ihm in Berührung gekommen, mit ihm über ein wissenschaftliches Thema gesprochen, wer sein schönes, geistvolles Auge während der Unterhaltung gesehen, der fühlte, welcher Geist, welches Gemüth in ihm war.“[Anm. 81]

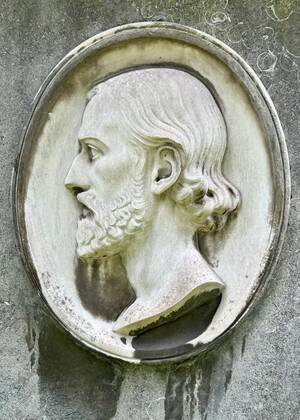

August Beers Grab befindet sich auf dem Alten Friedhof von Bonn, nicht weit entfernt von dem seines Lehrers Plücker. Die Stele ließ sein Vater Johann Georg errichten, die Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. In den Stein eingelassen ist ein ovales Relief, das ein noch jugendlich anmutendes Portrait des Verstorbenen in seitlicher Ansicht zeigt. Die Charakterzüge, die Dronke beschrieb, scheinen darin ihren Ausdruck zu finden. Es ist das einzige überkommene Bildnis des liebenswert-bescheidenen Mannes.

1.1.Nachweise

Verfasser: Klaus Mayer

Erstellt am: 17.09.2025

Abkürzungen: Bistumsarchiv Trier (BaTr); Stadtarchiv Trier (StaTr); Universitätsarchiv Bonn (UA Bonn); Landeshauptarchiv Koblenz (LHKo)

Werke von Bouguer, Lambert, Beer und Plücker (chronologisch sortiert)

Bouguer, [Pierre]: Essai d’optique sur la gradation de la lumière, Paris 1729.

Lambert, J.H. [Johann Heinrich]: Les propriétés remarquables de la route de la lumière par les airs et en général par plusieurs milieux refringens sphériques et concentriques avec la solution des problèmes, qui y ont du rapport, comme sont les réfractions astronomiques et terrestres, et ce qui en dépend, Den Haag 1749.

Lambert, I.H. [Johann Heinrich]: Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae, Augsburg 1760 sowie Übersetzung: Anding, E. (Hg.): Lambert’s Photometrie, Zweites Heft, Theil III, IV und V, Leipzig 1892 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Bd. 32).

Beer, August: De situ axium opticorum in crystallis biaxibus, Dissertation, Bonn 16. Dezember 1848.

Plücker, Julius und Beer, August: Über die magnetischen Axen der Krystalle und ihre Beziehung zur Krystallform und zu den optischen Axen. In: Annalen der Physik und Chemie 81 (1850), S. 115–127.

Beer, August: Bestimmung der Absorption der rothen Lichts in farbigen Flüssigkeiten. In: Annalen der Physik und Chemie 86 (1852), S. 78–88 (a).

Ders.: Beobachtungen eines ungewöhnlichen Regenbogens. In: ebd. 86, S. 484-486 (b).

Ders.: Tabulae curvarum quarti ordinis symmetricarum, asymptotis rectis et linea fundamentali recta praeditarum, quas delineavit et expositione illustravit, Bonn, London 1852 (c).

Ders.: Einleitung in die höhere Optik, Braunschweig 1853.

Ders.: Grundriss des photometrischen Calcüles, Braunschweig 1854.

Aus dem Nachlass:

Dronke, Adolf: Einleitung in die Analytische Theorie der Wärmeverbreitung unter Benutzung der hinterlassenen Papiere der Herren Professoren Dr. A. Beer und Dr. J. Plücker, Leipzig 1882.

Dronke, Adolf: Theorie der isochromatischen Kurven aus den hinterlassenen Papieren des Prof. Dr. Aug. Beer. In: Festschrift zu der am 14. Januar 1882 stattfindenden Feier des 60jährigen Bestehens der städtischen Realschule I.O. zu Trier, Trier 1882.

Giesen, A. (Hg.): Einleitung in die mathematische Theorie der Elasticität und Capillarität von August Beer, Leipzig 1869.

Plücker, Julius (Hg.): Einleitung in die Elektrostatik, die Lehre vom Magnetismus und die Elektrodynamik von August Beer, Braunschweig (1865).

Weitere Literatur

Adreßbuch der Stadt und Vororte Trier. Angefertigt auf Grund der amtlichen Bevölkerungsaufnahme vom 3., 4. und 6. December 1858, Trier 1858 (1859), URN: urn:nbn:de:0128-2-583.

Annuaire pour la VII année de la république, Kalender für das siebente Jahr der Republik, Trier [1798/1799], URN: urn:nbn:de:0128-6-5500.

Barral, M. J.-A. (Hg.): Œuvres de François Aragon. Mémoires scientifiques, Bd. 1, Paris und Leipzig 1858.

Bittmann, Carl: Jacob Christian Schmeltzer und die Achard’sche Departementszuckerfabrik im St. Agnetenkloster in Trier. In: Trierisches Archiv, Ergänzungsheft 1 (1901).

Blasejewsky, Jort, Laux, Stephan und Schweisthal, Nina (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Trier in der frühen Preußenzeit (1815–1850), Trier 2018 (Publikationen aus dem Stadtarchiv Trier, Bd. 4).

Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier: Ehemaliges Haus Faulbecker, URL: kulturdb.de/einobjekt.php (Aufruf 10.09.2025).

ebd.: Simeonstraße 46/47, URL: kulturdb.de/einobjekt.php (Aufruf 10.09.2025).

ebd.: So genanntes Dreikönigenhaus – Bewohner, URL: kulturdb.de/einobjekt.php (Aufruf 3.05.2025).

ebd.: Peter-Wilhelm-Stein-Denkmal (2), URL: kulturdb.de/einobjekt.php (Aufruf 5.07.2025).

Dronke, Adolf: Julius Plücker, Bonn 1871.

Emprunt forcé de l'an IV. Au nom de la République française. Loi portant qu'il sera fait un appel de fonds, par forme d’emprunt, sur les citoyens aisés. Du 19 frimaire, l'an quatrième de la République française, une et indivisible [1795], URL: gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6334244v.texteImage (Aufruf 12.05.2025).

Follmann, O.: Der Trierer Geologe Johannes Steininger (1794–1874). In: Trierische Chronik NF 16 (1919/1920), S. 82-95.

Haus-Eigenthümer, Einwohner, Geistlich-, Civil- und Gewerbstand der Stadt Trier [Trier 1797], URN:urn:nbn:de:0128-2-598.

Henrich, Ferdinand August Karl: Theorien der organischen Chemie, Braunschweig 1921.

Jungnickel, Christa und McCormmach, Russell: Intellectual mastery of Nature. Theoretical Physics from Ohm to Einstein, Bd. 1: The torch of mathematics 1800–870, Chicago 1986.

Kastner, Dieter (Bearbeiter): Der Rheinische Provinziallandtag und die Emanzipation der Juden im Rheinland 1825–1845. Eine Dokumentation, Teil 2, Bonn 1989.

Keller, Th.: Entstehung und Entwicklung der Realschule I.O. zu Trier und der bis zum Jahre 1878 mit ihr vereinigten Provinzial-Gewerbeschule. In: Festschrift zu der am 14. Januar 1882 stattfindenden Feier des 60jährigen Bestehens der städtischen Realschule I.O. zu Trier, Trier 1882.

Kentenich, Gottfried: Geschichte der Stadt Trier von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Trier 1915.

Klinckowstroem, Carl Graf von: "Beer, August“. In: Neue Deutsche Biographie, Berlin (1953).

Krüss, Gerhard und Krüss, Hugo: Kolorimetrie und quantitative Spektralanalyse, Hamburg und Leipzig 1891.

Kugel, Daniel: Die Sozialstruktur Triers in der Spätphase des Alten Reiches. In: Internetportal Rheinische Geschichte, URL: www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-sozialstruktur-triers-in-der-spaetphase-des-alten-reiches/DE-2086/lido/5bd6f958190411.18013191 (Aufruf 01.06.2025).

[Lommel, Eugen]: „Beer, August“. In: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 2, Leipzig 1875.

Luther, Robert und Nicolopulos, Andreas: Über die Beziehungen zwischen Absorptionsspektren und der Konstitution der komplexen Kobaltamminsalze. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, Stöchiometrie und Verwandtschaftslehre 82 (1913), S. 361–378.

Marx [Professor Jakob Marx, der Jüngere]: Die Entwicklung Triers zur modernen Stadt. 2. Die Einführung der Straßenbeleuchtung in Trier. In: Trierische Chronik NF 1 (1905).

Mayerhöfer, Thomas G., Pahlow, Susanne, Popp, Jürgen: Eine alternative Geschichte der Quantitativen Spektroskopie, Leibniz-Institut für Photonische Technologien, URL: analytik.news/fachartikel/2024/28.html (Aufruf 14.08.2025).

Mayerhöfer, Thomas G.: Wave Optics in Infrared Spectroscopy. Theory, Simulation, and Modeling, Amsterdam, London 2024.

Moldenhauer, Fr.: Geschichte des höheren Schulwesens der Rheinprovinz unter preußischer Regierung, Köln 1895.

Monz, Heinz: Trierer biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Trier 2000.

Müller, P. A.: Statistisches Jahrbuch für die deutschen Länder zwischen dem Rhein, der Mosel und der französischen Grenze auf das Jahr 1815, Mainz [1816].

Pickover, Clifford: Archimedes to Hawking: Laws of science and the great minds behind them, Oxford 2008.

Plücker, Julius: Über die Einwirkung des Magneten auf die elektrische Entladung in verdünnten Gasen. In: Annalen der Physik und Chemie 103 (1857).

Poggendorff, J. C. [Johann Christian]: „Beer, August“. In: J .C. Poggendorffs biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaft, Bd. 3, Leipzig 1898.

Programm zu der öffentlichen Prüfung u. Redeübung der Schüler des Gymnasiums zu Trier und zu der Schlußfeierlichkeit, Trier 1845, URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10683539-6.

Reden, Wilhelm von: Deutsches Dampfschiffbuch, Berlin 1845.

Ritchie, Williams: On a new photometer, with its application to determine the relative intensities of artificial light, &c. In: Philosophical Transactions of the Royal Society 115 (1825), S.141–146.

Schleinitz, Otto von: Trier [Titel], Leipzig 1909.

Schmid, Wolfgang: Adolf Dronke (7. März 1837–10 Juni 1898). Zum 125. Todestag des Gründers des Eifelvereins. In: Neues Trierisches Jahrbuch 63 (2023).

Singer, Theodore und Mels, Edgar: „Beer, August“. In: Jewish Encyclopedia. The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia, URL: jewishencyclopedia.com/articles/2739-beer-august (Aufruf 12.05.2025).

Stonehill, C. A. jr.: The jewish contribution to civilization with a preface by Stefan Zweig, Cheltenham 1940.

Suhrmann, Rud. und Kollath, Werner: Quantitative Messungen im sichtbaren und ultravioletten Absorptionsspektrum des Blutes und seiner Bestandteile. In: Biochemische Zeitschrift 184 (1927), S. 216–230.

Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, WS 1833 – SS 1886, URN: urn:nbn:de:hbz:5:1-16084.

Universität Mannheim, Zur Edition der philosophischen Schriften Johann Heinrich Lamberts. URL: www.phil.uni-mannheim.de/philosophie/forschung/projekte/arbeitsstelle-lambert-edition/edition/ (Aufruf 15.08.2025).

Urbain, Georges: Introduction à l’étude de la spéctrochimie, Paris 1911.

Verzeichniß der Eigenthümer und Haeuser der repectiven Haupteinwohner und Aufnahme der Bevölkerung der Stadt Trier mit Einschluß der extra muros im Spätjahr 1837, Trier 1837, URN:urn:nbn:de:0128-2-342.

Warnecke, G.: Julius Plücker (1801–1868) in der philosophischen Fakultät der Universität Halle (07.11.1833–25.09.1835), Reports on Didactics and History of Mathematics, URL: www.mathematik.uni-halle.de/institut/reports/ (Aufruf 11.05.2025).

Zengerle, Karl (Hg.: Staatliches Hindenburg-Gymnasium am Augustinerhof Trier, Festschrift zum Einzug in das neue Schulgebäude 1959, Trier 1959.

Zenz, Emil: Geschichte der Stadt Trier im 19. Jahrhundert, Trier 1979.

Anmerkungen:

- Die Benennung des Gesetzes variiert in der Literatur. Darauf wird an späterer Stelle eingegangen. Zurück

- StATr, Sam/188/4 und NL Laven/26 (Zeitungsnotizen der Trierer Presse zum 50. Todestag von A. Beer, 1913, und 75. Todestag, 1938, keine aktuelleren Zeitungsartikel bekannt). Die Aussage zur Zitationshäufigkeit stützt sich auf orientierende Abfragen mit der für wissenschaftliche Recherchen spezialisierten Suchmaschine Google Scholar. Zurück

- Warnecke: Julius Plücker (Plücker und seine Schülern Beer und Dronke). Zurück

- Schmied 2023, S. 143ff. Zurück

- Dronke, Nekrolog, Bonner Zeitung Nr. 88, 16. April 1864, S. 1; ders., Nekrolog, Kölnische Zeitung, Nr. 121, Erstes Blatt, 1. Mai 1864, S. 3. Zurück

- Lommel 1875, S. 245f; Poggendorff 1898, S. 94f; Klinckowstroem, 1953, S. 734. Zurück

- StATr, Tb 31/613 (Zivil- und Personenstandsregister, Heiratsregister, Acte de mariage N° 20: Eheschließung 28.01.1808). Zurück

- StATr, Sam 50/12 (Liber baptismalis parochiae Trier. St. Gangolf 14. Mai 1818–28. Dezember 1830, S. 37: Geburt und Taufe 31. Juli 1825). Zurück

- Beer, 1848, unpaginierte Seite. Das Zitat hierzu lautet: “Fidem confiteor catholicam“. Zurück

- Stonehill, C. A. jr. 1940, S. 5f, 23f; Singer 1906, S. 631. Zurück

- Haus-Eigenthümer [1797], S. 29f (hier Begriffe „Jud“, „Handelsjud“). Zurück

- BATr Abt. 92 Nr. 10: Geburtsbrief (dort in Kopie vorliegend). Zurück

- BATr Kirchenbuch Trier-St. Paulus Kb 3, S. 61: Eheschließung am 28. Juni 1761. Zurück

- Gegen Ende der kurfürstlichen Zeit vergaben die Zünfte die ihnen zustehenden Ratsstellen meistbietend an Interessenten, die diesen Umstand, wie am Fall Beer exemplarisch dargestellt, als Vehikel des sozialen Aufstiegs zu nutzen wussten. Vgl. hierzu: Kugel, Internetportal Rheinische Geschichte. Zurück

- BATr Abt. 92 Nr. 10: Geburtsbrief. Zurück

- Marx 1905, S. 123–128. Die Einführung der Straßenbeleuchtung in den europäischen Städten („Kolonisation der Nacht“) begünstigte die Entwicklung der Lichtmessung. Später wird Johann Peter Beers Enkel August auf diesem Feld forschen. Zurück

- StATr L8/4 (Spezialeinnehmerei-Rechnungen der Stadt Trier an Simpeln 1790). Zurück

- Annuaire [1798/1799], S. 9v. Zurück

- Emprunt forcé de l'an IV [1795]. Zurück

- StATr Ta 40/3 Trierer Familien, Beer (emprunt forcé vom 29. 04. 1796). Zurück

- Es handelt sich um das Haus Nr. 1002 nach alter (durchlaufender) Zählweise, Simeonstraße 46 nach heutiger Nummerierung. Später (zusammen mit Nachbarhäusern) Haus Schieffer (Gastronomie), dann Warenhausstandort. Vgl. hierzu: Schleinitz, Otto von 1909, S.150f; Datenbank der Kulturgüter, Ehemaliges Haus Faulbecker; ebd., Keller Simeonstraße 46/47. Zurück

- Formel, die sich in der „Franzosenzeit“ auf vielen (zweisprachigen) Dekreten und anderen offiziellen Schriftstücken findet. Zurück

- So genanntes Dreikönigenhaus, Simeonstraße Nr. 1082, frühgotischer Wohnturm, um 1835 Mietshaus mit 6 Familien und 50 Seelen. Vgl. hierzu: Verzeichnis der Eigenthümer 1837, S. 71; Datenbank der Kulturgüter, So genanntes Dreikönigenhaus. Zurück

- Bittmann, Carl 1901, S. 29 sowie Liquidation der Zuckerfabrik in Trier, Landeshauptarchiv Koblenz (LHKo) Best. 356,003 Nr. 3 und Nr. 4. Zurück

- StATr Best.Sign. 38/109 (Warenbestellungen beim Kaufmann Beer in Trier). Zurück

- Adreßbuch 1858, S. 127. Zurück

- StATr Tb 17, Best.Sign. 152 (Ernennungsurkunde zum Oberleutnant der Bürgermiliz des königlich preußischen Großherzogtums Niederrhein für Johann Georg Beer zu Trier). Zurück

- Müller [1816], S. 65. Zurück

- Blasejewsky 2018, S. 372–375. Zurück

- Kastner 1989, S. 629–632 (Petition von Magistrat und Bürgerschaft der Stadt Trier an den Rhein. Provinziallandtag wegen bürgerlicher Gleichberechtigung der Juden, mit Unterschriftenliste, RhPA Köln 373 Bl. 153–156). Zurück

- Georg Beer erhielt 1835 den Roten Adlerorden vierter Klasse. Vgl. hierzu: Breslauer Zeitung Nr. 19, 23. 01. 1835, S. 247. Später wurde er mit dem Orden dritter Klasse ausgezeichnet. Zurück

- Zenz 1979, S. 125–146 . Zurück

- Plücker 1865. Hier Vorrede, S. VII. Plücker widmet die Arbeit dem „Herrn Beer, Ritter des rothen Adlerorden 3. Klasse mit der Schleife, ehemaligem Stadtrathe zu Trier“. Mit anderen Worten: Hier ehrte der „Doktorvater“ des Sohnes den Vater des Doktors. Zurück

- Kentenich 1915, S. 728. Zurück

- Zengerle 1959, S. 19–23. Zurück

- Keller, Festschrift 1882, S. 134f (Reifeprüfung) und S. 147 (Vorwort zu Theorie der isochromatischen Kurven). Zurück

- Moldenhauer 1895, S. 10. Zurück

- Monz 2000, S. 450. Zurück

- Von der „Französischen Mathematik“ wurden sowohl die Trierer „Schulmänner“ als auch Beers Doktorvater Plücker geprägt, vgl.hierzu: Warnecke: Julius Plücker. Stein wurde von seinen Schülern mit einem in Trier-Olewig aufgestellten Denkmal geehrt, vgl. hierzu: Datenbank der Kulturgüter, Peter-Wilhelm-Stein-Denkmal. Zurück

- Follmann 1919/1920, S. 85. Zurück

- Programm zur Schlußfeierlichkeit 1845, S. 44f, S. 50. Zurück

- Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, Amtliches Verzeichniß (WS 1845/46, unpaginiert) sowie UA Bonn, Personalakt der philosophischen Fakultät betreffend Dr. Beer PF-PA 27. Zurück

- Dronke, Nekrolog, Bonner Zeitung Nr. 88, 16. April 1864, S. 1. Zurück

- Plücker 1865, Vorrede, S. VIII. Zurück

- UA Bonn, AB-53 Philosophische Fakultät, Promotionsalbum 1819–1905, S. 26. Zurück

- Plücker 1865, Vorrede S. VIII. Zurück

- Dronke, Nekrolog, Bonner Zeitung Nr. 88, 16. April 1864, S.1. Zurück

- Plücker und Beer 1850, S. 115–127. Die Annalen der Physik und Chemie der Jahrgänge 1824 bis 1877 sind auch als Poggendorffs Annalen (mit gesonderter Bandnummerierung) bekannt. Zurück

- Beer 1852, S. 78–88 (a). Zurück

- Beer 1852 (c); ders. 1853. Zurück

- UA Bonn, PF-PA 27, hier: Kuratorialschreiben vom 24. Februar 1853. Zurück

- UA Bonn, PF-PA 27, hier: Weiterleitung des Kuratorialschreibens an die Kollegen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektion vom 28. 02. 1853. Zurück

- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), französischer Mathematiker, gilt als Pionier der Analysis. Zurück

- UA Bonn, PF-PA 27, hier: Schriftsatz vom 09. Juni 1854, Dekan (Plücker) an Fakultät mit der Bitte um Gutachten zum Gesuch August Beers zur Ernennung als a.o. Professor. Zurück

- Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, Amtliches Verzeichniß WS 1855/56 a.o. Professor, WS 1856/57 o. Professor; Bonner Zeitung Nr. 150, 4. Juli 1855, S. 1 (Ernennung zum a.o. Professor, Berlin 2. Juli 1855); Bonner Zeitung Nr. 211, 9. September 1856, S. 1 (Ernennung zum o. Professor, Berlin 6. September 1856). Zurück

- UA Bonn, PF-PA 27, hier: Schreiben Raumer vom 11. August 1856. Zurück

- Giesen 1869; Dronke 1882. Zurück

- Plücker 1857, S. 88–106. Zurück

- Dronke 1871, S. 22f. Zurück

- Reden 1845, S. 148-155. Zurück

- Beer (1852), S. 484–486 (b). Zurück

- Beer 1854, S. 1 (Einleitung). Zurück

- Universität Mannheim, Edition Schriften Lamberts. Zurück

- Lambert 1749, Avant-propos, S 5. Zurück

- Bouguer 1729. Zurück

- Lambert 1760, S. 392 (§ 877); Anding 1892, S. 67. Zurück

- Zu Spektralphotometern und die in diesem Zusammenhang mit angesprochene UV-VIS-Spektralphotometrie wird auf die Fachliteratur verwiesen. Zurück

- Mittlerweile weiß man, dass bei hoher Konzentration die Lichtabsorption Moleküle polarisiert und diese Polarisation auf benachbarte Moleküle übertragen wird, was zur Abweichung von der aufgefundenen Gesetzmäßigkeit führt. Polarisation war eines der Arbeitsgebiete von August Beer. Weitere Abweichungen können sich durch chemische Wechselwirkungen ergeben. Zurück

- Ritchie (1825), S.141–146 (Keil- oder Prismenphotometer); Barral 1858, S. 196 (Polarisationsphotometer). Zurück

- Die „absorbirende Kraft“ entspricht dem heutigen Begriff der Transmission. Zurück

- Gemeint sind damit Angaben z.B. in Mol pro Liter oder Gramm pro Liter. Zurück

- Krüss und Krüss, 1891, S. 69–79 (Unterkapitel „Geschichte der Methoden der quantitativen Absorptionsspektralanalyse). Zurück

- Urbain 1911, S. 198–200. Urbain spricht hier von Molekülen. Dies gilt aber genauso für Ionen (z.B. Cu2+). Aus dem Gesagten lässt sich auch leicht nachvollziehen, dass das Bouguer-Lambert-Beersche Gesetz nicht streng gelten kann, wenn die Konzentration so stark ist, dass sich die absorbierenden Teilchen gegenseitig verdecken, wenn sie „verklumpen“ oder wenn sie sich durch eine chemische Reaktion verändern. In der im Text angegebenen Formel ist N die Teilchenzahl, e steht für épaisseur (Dicke) und c für Konzentration, K ist eine Konstante. Zurück

- Luther und Nicolopulos 1913, S. 361–378; Mayerhöfer et al., Eine alternative Geschichte der Quantitativen Spektroskopie. Zurück

- Beispiele hierfür sind: Henrich 1921, S. 353–356 sowie Suhrmann 1927, S. 217. Zurück

- In der aktuellen Literatur findet man anstelle von Extinktion häufig den Begriff Absorbanz. Zur Unterscheidung beider Konzepte wird auf die entsprechenden Fachveröffentlichungen verwiesen. Zurück

- Keller, Festschrift 1882, S. 147 (Vorwort zu Theorie der isochromatischen Kurven). Zurück

- Mayerhöfer 2024. Zurück

- Pickover, 2008, S. 354–356; Jungnickel,und McCormmach 1986, S. 236f. Zurück

- Bonner Zeitung Nr. 266, 9. November 1863, S. 3. Zurück

- Dronke, Nekrolog, Bonner Zeitung Nr. 88, 16. April 1864, S. 1. Zurück