0.Karl-Heinz Kipp

Für den Ökonomen Joseph Schumpeter ist der Unternehmer gleichsam der Heros der kapitalistischen Wirtschaft. Er weicht von geschäftlichen Routinen ab, agiert innovativ und wirkt, sofern er sich auf dem Markt durchsetzt, als „kreativer“, als „schöpferischer Zerstörer“[Anm. 1] . Züge dieses Doppelbildes vom Unternehmer als „Innovator“ und „schöpferischen Zerstörer“ finden sich auch bei dem am 11. Oktober 2017 verstorbenen Karl-Heinz Kipp.

0.1.Elternhaus

Karl-Heinz Kipp, geboren am 12. Februar 1924 in Alzey, kam in der kurzen Phase der Weimarer Republik zur Welt, die man als die „Goldenen Zwanziger“ bezeichnet. Erstmals nach dem verlorenen Krieg keimte wieder etwas Zuversicht auf, ein gewisser Optimismus machte sich breit. Das galt auch für Alzey. Im jährlichen Bericht des Bürgermeisters über die Tätigkeit der Stadtverwaltung hieß es: „Das Jahr 1927 hat wirtschaftlich eine nicht zu verkennende kleine Besserung gebracht“.[Anm. 2]

Und optimistisch war auch Karl-Heinz Kipp zeit seines Lebens gestimmt. Für den Enkel Götz Bechtolsheimer war es diese „bewusst positive Weltanschauung und Lebenseinstellung“, aus der seiner Überzeugung nach „die Energie, die Willenskraft und letztlich der Erfolg“ seines Großvaters resultierte. Dem von ihm 2014 veröffentlichten Band mit Geschichten des Großvaters gab er deshalb auch den Titel: „Karl-Heinz Kipp – Ein Optimist erzählt“. [Anm. 3]

Optimismus ist aber nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Er befördert vielmehr auch Eigenschaften, die das unternehmerische Handeln kennzeichnen und die man sicherlich auch Karl-Heinz Kipp zusprechen kann: Das gilt für die „Findigkeit“, aktiv „Gewinnchancen“ zu nutzen, um Marktgegebenheiten in Gewinngelegenheiten umzumünzen; das gilt aber auch für die Bereitschaft – bei allen Versuchen ihrer Minimierung – geschäftliche Risiken einzugehen und zu tragen. Denn unternehmerisches Handeln ist grundsätzlich bestimmt von risikobehafteter Ungewissheit.

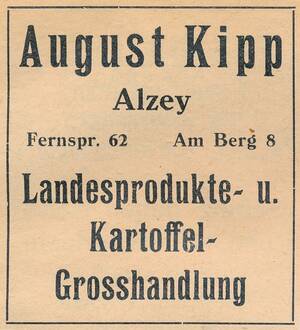

Mehr noch als die Zeitumstände ist es die Familie, die als Ort der primären Sozialisation die Entwicklung einer Persönlichkeit beeinflusst und formt. So wurde Karl-Heinz Kipp als zweiter Sohn von August und Laura Kipp in einen Selbstständigenhaushalt geboren. Gemeinsam betrieben die Eltern in Alzey die „Landesprodukten- und Kartoffel-Grosshandlung August Kipp“. Familienleben und Geschäftstätigkeit waren in dem kleinen Wohnhaus „Am Berg 8“ nicht nur räumlich untrennbar miteinander verwoben. Die Präsenz des Landhandels und der damit verbundenen geschäftlichen Aktivitäten im familiären Alltag bildeten auch den Erfahrungshintergrund seiner Kindheit. Über den Fernsprecher mit der Nr. 62 wurden dort Geschäfte angebahnt und abgeschlossen. Die Mutter, so schilderte es Karl-Heinz Kipp, „hatte halb Deutschland, aber auch Frankreich, Holland und andere Länder in der Leitung. Nur zu gut kann ich mich erinnern. Sie sprach mit Kunden und Lieferanten, sie musste sich informieren und hören, was es im Landesproduktenbereich Neues gab, welcher Markt bereit war zum ‚Abgrasen‘, was … es zu handeln (gab): Heu, Stroh, Gerste, Hafer, Luzerne etc.“ Aber auch den Börsenhandel, der ihn stark beeindruckte, lernte Karl-Heinz Kipp von Kindesbeinen an kennen. Während der Schulferien begleitete er den Vater häufig zu den regionalen Börsenplätzen für den Landhandel in Mannheim und Frankfurt, Kaiserslautern und Worms.

Die Präsenz des Landhandels und der damit verbundenen geschäftlichen Aktivitäten im familiären Alltag bildete mithin den Erfahrungshintergrund seiner Kindheit. Als Händler boten die Eltern, wie auch die Vorelterngeneration – die Großeltern väterlicherseits betrieben in Argenschwang im Soonwald neben der Landwirtschaft zusätzlich ein Gasthaus, einen Holzhandel und einen Pferdefuhrbetrieb [Anm. 4] und auch die Familie der Mutter in Gauersheim lebte vom Handel – zudem prägende Rollenvorbilder für Karl-Heinz Kipp. Von daher verwundert es nicht, dass auch er sich zeitlebens als Händler verstand. „Das muss ich einfach sagen, von Grund auf bin und bleibe ich ein Händler. Mein gesamtes Denken war immer auf den Handel gerichtet …, den Handel mit Waren aller Art". [Anm. 5]

0.2.Der Schatten des Nationalsozialismus

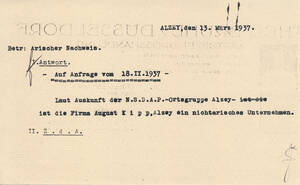

- Antwortschreiben des Alzeyer Bürgermeisters auf eine Anfrage 1937[Bild: Museum Alzey]

Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 bedeutete auch für die Familie Kipp eine Zäsur. Die Geschäftsbeziehungen ihres Landhandels versiegten. „1935 war“, so berichtete Karl-Heinz Kipp, „geschäftlich für uns alles zu Ende, Sense!“. Denn die Firma August Kipp galt, wie es in einem Schreiben des Alzeyer Bürgermeisters heißt, als „ein nichtarisches Unternehmen". [Anm. 6]

Insbesondere die Mutter hatte als Jüdin unter der antisemitischen Rassenpolitik zu leiden. Aber auch die Kinder, der Begrifflichkeit der Nationalsozialisten nach „Halbjuden“, wurden stigmatisiert und ausgegrenzt. In Alzey waren sie die „Kippsche Judebubbe“. Für Karl-Heinz Kipp hatte dies zur Folge, dass er nach der mittleren Reife die Oberrealschule in Alzey verlassen musste. In Mainz, wo der familiäre Hintergrund hingegen unbekannt war, konnte er ohne Schikanen, die den schulischen Alltag in Alzey bestimmten, die höhere Handelsschule absolvieren und danach in Hagen eine Lehre als Speditionskaufmann abschließen. Es folgten der Arbeitsdienst und – da als „wehrunwürdig“ eingestuft – eine Dienstverpflichtung zur Organisation Todt in Norwegen. Nach der Rückkehr im November 1944 war er in der Weingroßhandlung Lahr in Alzey beschäftigt.

0.3.Vom Landesprodukten- zum Textilhändler

- Das Hochzeitspaar Hannelore und Karl-Heinz Kipp, 1948[Bild: Museum Alzey ]

Das Ende des Krieges eröffnete einen Neuanfang für die Landesproduktenhandlung. Rasch konnte der Betrieb, geführt von August Kipp und den beiden Söhnen, wieder aufgebaut werden. Von der Militärbesatzung wurde ihnen, da politisch unbelastet, die Versorgung der Bevölkerung mit Landesprodukten übertragen. Vor allem die „Findigkeit“, mit der speziell Karl-Heinz Kipp bei Handelsgeschäften in der Zeit vor der Währungsreform zu agieren verstand, wusste man schon bald zu schätzen. Geschickt, mitunter am Rande der Legalität, fädelte er Kompensationsgeschäfte ein und nutzte den blühenden Schwarzmarkt. Vor allem Wein, das rheinhessischen Äquivalent der „Zigarettenwährung“ dieser Jahre, diente ihm dabei als Tauschobjekt. So organisierte er z.B. Salz, das dringend zur Konservierung von Fleisch bei den Schlachtungen benötigt wurde, im Salzabbaugebiet an der Werra mittels Wein, den er zuvor gegen Kartoffeln getauscht hatte. Selbst einen nagelneuen 5,5-Tonner Büssing-LKW für den eigenen Landhandel konnte er mit Wein als Tauschmittel erstehen. Sechs Stückfässer, die er in einer Farbenfabrik in Soest gegen Karosserielack tauschte, reichten, um bei Büssing in Braunschweig, wo es an Lack mangelte, einen LKW ausgeliefert zu bekommen.[Anm. 7]

Und auch beim mittlerweile legendären Erwerb der Textilgroßhandlung Alfred Massa, mit dem er den Grundstein für die spätere geschäftliche Erfolgsgeschichte legte, spielte die Weinwährung eine entscheidende Rolle. Von Mathilde Sutter, geb. Massa, war Karl-Heinz Kipp im Frühjahr 1948 das Angebot unterbreitet worden, für 50.000 Reichsmark den Firmenmantel der im Handelsregister Bingen eingetragenen Textilgroßhandlung – ihr Sitz war im Januar 1942 nach Alzey verlegt worden – zu erwerben.

Die Chance, die dieses Angebot eröffnete, erkannte man bei Kipps sofort. Denn nur mit einem Handelsregistereintrag war es möglich, unternehmerisch tätig zu werden. Und der Textilhandel schien vielsprechend. Der Rat des Vaters lautete deshalb: „„Weißt Du, Karl-Heinz, die Textilhändler, Großhändler und Detailhändler, sind alle reiche Leute geworden … Ich würde das kaufen.“ Zunächst mussten jedoch die geforderte Summe besorgt werden. Ein Ort, wo sich Geld beschaffen ließ, war der Schwarzmarkt im Umfeld des Displaced Persons-Lager in Zeilsheim. [Anm. 8] Tatsächlich gelang es Karl-Heinz Kipp dort, die von ihm im LKW über den Rhein geschmuggelten 500 Liter Wein gegen 50.000 Reichsmark einzutauschen. Frau Sutter erhielt ihr Geld und am 27. April 1948 wurde Karl-Heinz Kipp im Handelsregister als neuer Inhaber der Firma Alfred Massa eingetragen. Sitz des „Geschäftslokals“ war zunächst das „Haus Wolf“, wo sich damals der Landhandel befand.[Anm. 9] Nur kurze Zeit betrieben die Brüder Ludwig und Karl-Heinz Kipp zusammen mit dem Vater diesen noch gemeinsam, dann trennten sich die Wege. Karl-Heinz Kipp aktivierte den erworbenen Firmenmantel von Massa und stieg in das Textilgeschäft ein. An seiner Seite stand nun Hannelore Kipp, geb. Hüthwohl, die er am 22. Mai 1948 geheiratet hatte. Mit ihrem beruflichen Hintergrund als kaufmännische Angestellte ergänzte sie ihren Mann nicht nur bei dem geschäftlichen Neuanfang in idealer Weise.

Dass dieser tatsächlich in Alzey erfolgte, war allerdings nicht selbstverständlich. Denn eigentlich wollte Karl-Heinz Kipp fort von hier. „Ich hatte mir“, so berichtete er, „als junger Mann fest vorgenommen Deutschland zu verlassen. Nach meinen Erlebnissen im ‚Dritten Reich‘ konnte ich mir kaum vorstellen, weiter in Deutschland zu leben. Oft schwärmte ich meiner Hanni vom Auswandern vor“. Ein konkretes Ziel hatte er bereits im Blick – Bolivien. Ein jüdischer Bekannter aus Erbes-Büdesheim, der nach Bolivien emigriert war, sollte die Anlaufstelle sein. „Leider“, so Karl-Heinz Kipp, „verstarb mein Freund Brand in La Paz sehr früh, und mit ihm endete unser Kontakt nach Südamerika. Und wie so oft im Leben kam alles anders als geplant.“[Anm. 10]

Karl-Heinz Kipp blieb, wenn auch ungewollt, in Alzey. In der Bleichstraße 21 bezogen er und seine Frau die erste gemeinsame Wohnung. Bald schon büßte diese ihren wohnlichen Charakter ein. Denn als Karl-Heinz Kipp versehen mit rund 10.000 Mark der neuen DM-Währung – dieses Startkapital verdankte er zehn Eisenbahnwagons mit Kartoffeln, die dem Landhandel nach der Währungsreform zum Verkauf zur Verfügung standen – sich auf das neue Geschäftsfeld wagte, zog auch der Textilgroßhandel hier ein. In der Wohnung stapelten sich Textilien, die Karl-Heinz Kipp dank seiner DM-Barschaft im Württembergischen erstehen konnte. Zunächst Unterwäsche, dann ein immer breiteres Sortiment: Bettwäsche, Tischdecken, Küchenschürzen, Wolldecken – alles rare und begehrte Produkte, an denen es in der Nachkriegszeit mangelte. Kunden waren anfänglich die örtlichen Textilgeschäfte sowie ambulante Händler. Später stellte man auch selbst Reisende ein, die über Land zogen und bei den Einzelhändlern Bestellungen akquirierten.

Der stetig steigende Umsatz erforderte eine immer umfangreichere Lagerhaltung. Schon bald reichten die räumlichen Kapazitäten in der Bleichstraße nicht mehr aus, zumal Anfang der 1950er mit der Geburt der beiden Kinder, Ernst-Ludwig und Ursula, auch die Familie mehr Platz beanspruchte. Der Erwerb einer eigenen Immobilie in der Friedrichstraße – das Gebäude des einstigen „Casinos“ – brachte einen beträchtlichen Flächenzugewinn – geschäftlich wie privat. Nicht nur deshalb markierte der Umzug für Karl-Heinz Kipp einen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. Vielmehr lag dort in der Friedrichstraße „der Ausgangspunkt, der Beginn für die Weiterentwicklung und den Aufbau ganz neuer Geschäftszweige“.

0.4.Die Friedrichstraße

- Näherinnen vor der RAD-Baracke im "Casino"-Garten, Ende der 1950er Jahre [Bild: Museum Alzey]

- Textilfertigung im saarländischen Uchtelfangen, Anfang der 1960er Jahre [Bild: Museum Alzey]

Diese geschäftliche Entwicklung war jedoch kein Selbstläufer. Sie erforderte vielmehr unternehmerische Initiative und unternehmerisches Potential. Denn Markt- und Gewinnchancen mussten erkannt und ergriffen werden; es musste die Bereitschaft existieren, Risiken einzugehen und es bedurfte nicht zuletzt der Fähigkeit betriebliche Abläufe zu planen, sie zu strukturieren und zu koordinieren. Gemeinsam besaß das „Unternehmergespann“ Karl-Heinz und Hannelore Kipp dieses Potential.

Eine geschäftliche Chance, die Karl-Heinz Kipp auch sofort ergriff, eröffnete sich Anfang der 1950er Jahre dank staatlicher Investitionszuschüsse für die Schaffung industrieller Arbeitsplätze. Der damals noch hohen Arbeitslosigkeit sollte auf diese Weise begegnet werden. Mit sieben gebraucht gekauften Nähmaschinen stiegen er und seine Frau ohne fachliches Know-how in die Textilproduktion ein. Die Friedrichstraße 15 wurde zum Sitz zweier Unternehmungen: dem Textilgroßhandel „Alfred Massa“ und der „Kleider- und Wäschefabrik Karl-Heinz Kipp“. In dem neuen Fabrikationsbetrieb, den man zunächst in einer Arbeitsdienstbaracke untergebracht hatte, wurden unter der Leitung von Hannelore Kipp anfänglich Schürzen, Schlafanzüge, Nachthemden und Damenkleider für den eigenen Groß- sowie für den Versandhandel produziert. Bereits damals keimte bei Karl-Heinz Kipp der geschäftliche Grundgedanke, den er auch später konsequent weiterverfolgte und in ganz anderen Dimensionen realisierte: „Möglichst mittels Eigenproduktion den Zwischenhandel auszuschalten und damit Kosten und Preise so niedrig wie möglich zu halten.“

Mit der Konzentration ihrer unternehmerischen Aktivitäten auf den Textilgroßhandel und die Kleidungsfertigung hatten Kipps das richtige Gespür. 1950 wurde zwar auch in Alzey die Kartenstelle für die bis dahin immer noch ausgegebenen Bezugsscheine aufgelöst, da die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Kleidern, Schuhen und Hausrat als gesichert galt.[Anm. 11]Nach wie bestand jedoch ein immenser Nachhohlbedarf, zumal an Kleidung und sonstigen Textilien.

Die beginnende wirtschaftliche Erholung, die sich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in ein regelrechtes „Wirtschaftswunder“ verwandelte, beförderte den Konsum zusätzlich. Dank höherer Realeinkommen konnte und wollte man sich, nachdem die Wünsche nach dem „Entbehrten“ gestillt waren, allmählich auch das „Begehrte“ leisten.[Anm. 12]Konsumgüterindustrie und Handel profitierten von den Konsumwünschen der Verbraucher. Auch und gerade Kleidungsstücke aus den neuen synthetischen Materialien (Nyltest), die damals vermehrt und zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kamen und auch in Alzey von der „Kleider- und Wäschefabrik Karl-Heinz Kipp“ gefertigt wurden, ließen die Umsatzzahlen steigen.

Die Geschäfte liefen gut, zu gut jedoch für die personellen Kapazitäten des Unternehmens. Denn Näherinnen wurden knapp im Alzeyer Land, da sich mit Playtex ein weiteres Unternehmen der Textilbranche in der Volkerstadt angesiedelt hatte, das mit weitaus höheren Löhnen um Näherinnen konkurrierte.[Anm. 13] Und auch in dieser Situation verstand es Karl-Heinz Kipp aus der Not eine Tugend zu machen.

Kurz entschlossen verlagerte er Teile der Textilproduktion in das Saarland, wo gewinnbringende Investitionsförderungen lockten. An mehreren Standorten fertigten dort Anfang der 1960er Jahre fast 200 Näherinnen vor allem Nylonhemden. Wie in Alzey wurden auch im Saarland Produktion und Handel verknüpft. Zusätzlich zu den Fabrikationsbetrieben eröffneten Textilmärkte, die in Discount-Manier die Waren zu Billigpreisen anboten.

Für Karl-Heinz Kipp hatte sich damit ein lange gehegter Wunsch erfüllt. Er fand nicht nur den Einstieg in den Einzelhandel, sondern erweiterte auch das Warenspektrum um Lebensmittel. Damit wurde das saarländische „Experiment“ mit seiner Kombination aus Eigenproduktion und Discountläden, in denen sowohl Artikel aus dem Non-Food wie aus dem Food-Bereich verkauft wurden, gleichsam zum Vorbild für die weitere geschäftliche Entwicklung.

Trotz der Schwierigkeiten war aber auch in der Friedrichstraße weiter investiert und die Betriebsstätten ausgebaut worden. 1958 hatte Karl-Heinz Kipp das Areal des Weingutes Lahr, direkt gegenüber am „Casinoberg“, erworben. Dort ließ er ein neues Fabrikationsgebäude für die Damenkonfektion errichten - das „Reich“ von Hannelore Kipp. Auf dem Gelände entstand zudem ein großer Kundenparkplatz und 1960 die erste (Groß-)Tankstelle. Im selben Jahr wurde mit dem Bau weiterer Firmengebäude an der Ecke Friedrich-/Bleichstraße begonnen. 350 Mitarbeiter beschäftigte Karl-Heinz Kipp 1964 in Handel und Produktion in Alzey.

0.5.Massa geht hoch hinaus

- Werbung mit dem neuen Hochhaus[Bild: Museum Alzey ]

- Der Hochhausbau, November 1964[Bild: Museum Alzey]

- Produktionsbetrieb in Kirchheimbolanden [Bild: Museum Alzey ]

Die anhaltende starke Expansion seiner Unternehmungen zu Beginn der 1960er Jahre stellte Karl-Heinz Kipp aufs Neue vor Platzprobleme, zumal mit dem Auslaufen der Subventionen im Saarland auch die Kleidungsfertigung wieder nach Alzey zurückkehren sollte. Nicht nur baulich wagte er deshalb 1964 einen großen Sprung. Auf dem Gelände des Weingutes Lahr ließ er ein neungeschossiges Hochhaus mit einer Gesamtfläche von 10.000 qm in dem damals neuartigen Hubplattenverfahren bauen.[Anm. 14]Nach einer Zwischenphase als Cash & Carry-Großmarkt für Wiederverkäufer und gewerbliche Verwender öffnete das Hochhaus bald auch dem Klein- bzw. Endverbraucher seine Pforten. Der 1965 fertig gestellte Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von 4.000 qm erstreckte sich über sechs Etagen und offerierte neben Lebensmitteln ein breites Sortiment an Non-Food-Artikeln bis hin zur Damen- und Herrenkonfektion, z. T. aus eigener Fabrikation. Zwei Stockwerke blieben der Produktion (Musterherstellung und Zuschneiderei der Damenkonfektion) vorbehalten. Für viele die Krönung des neuen Gebäudes bildete die Kantine im Dachgeschoss.

Großen Zuspruch erfuhr die 1966 hinter dem Hochhaus in dem Gebäude der Bekleidungsfabrikation eingerichtete Metzgerei. Die Idee, das Lebensmittelangebot um Frischfleisch und Wurstwaren zu erweitern, war damals, wie Karl-Heinz Kipp mit Stolz bemerkte, „in Deutschland, oder zumindest in Süddeutschland, … einmalig“. Sehr genau hatte er erkannt, dass sich im Lebensmittelbereich auch ein qualitativer Wandel vollzog. Die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln ging zurück, während Lebensmittel, denen eine höhere Wertigkeit zugesprochen wurde, in der Verbrauchergunst stiegen. Das galt für Kaffee ebenso wie für Südfrüchte, Sahne, Butter, Eier, Weißbrot, vor allem aber für Fleisch.[Anm. 15]Der Pro-Kopf-Jahresverbrauch an Schweinefleisch erhöhte sich zwischen 1950 und 1960 von gerundet 19 auf 30 Kilogramm. [Anm. 16] Und so verwundert es nicht, dass die Metzgerei, bei der Karl-Heinz Kipp stets auf niedrige Sonderangebotspreise achtete, „bei unseren Kunden sehr gut ankam“. Sagenumwoben sind die „halben Schweine“, die dort erstanden und abtransportiert wurden.

Das breite Warensortiment und die stark beworbenen Sonderangebote des neuen Verbrauchermarktes wurden, das zeigen Interviews von Gunter Mahlerwein mit Bewohnern der Region, „von vielen als Einschnitt empfunden, sowohl ihres individuellen Kaufverhaltens als auch in der Konsequenz für die Entwicklung des lokalen Einzelhandels“.[Anm. 17]Ende der 1950er Jahre dominierte noch immer das inhabergeführten Bedienungsgeschäft. So gab es 1958 in Alzey – allein im Nahrungsmittelbereich – neben 19 Bäckereien und 9 Metzgereien noch 37 Lebensmittel-, 9 Milchgeschäfte und 23 Obst- und Gemüseläden.[Anm. 18]Dort tätigten, wie die Auswertung Alzeyer Haushaltsbücher zeigte, in der Regel die Hausfrauen zu Fuß den Einkauf der täglichen Notwendigkeiten. Zwar kauften sie zu diesem Zweck bisweilen auch mal „beim Kipp“ ein, wie der Volksmund in Alzey den neuen Verbrauchermarkt bezeichnete. In der Regel suchte man diesen jedoch wegen der konkurrenzlosen Sonderangebote auf, die man dort auf Vorrat und in großen Mengen einkaufte. Der Großeinkauf mit dem Auto als notwendigem Transportmittel begann sich zu etablieren.[Anm. 19]

Veränderungen im Einkaufsverhalten betrafen aber nicht nur die Quantität, auch die Qualität des Einkaufens änderte sich. Zunehmend bekam dieses einen Erlebnischarakter. Vor allem für die Kunden, die nicht aus Alzey und seinem näheren Umland kamen, entwickelte sich der Einkauf bei Massa zu einem Ausflugsziel mit stetig steigender Attraktivität. Selbst aus entfernteren Teilen Rheinhessens, der Pfalz, ja aus Südhessen fuhr man mit dem Auto zum Einkauf nach Alzey. „Einkaufen als neues Erlebnis, das mit Autofahren verknüpft war, mit der Anschaffung großer Vorräte, mit der Begeisterung über günstige Preise und dem Staunen über ein schier unerschöpfliches Angebot, das auch für Männer attraktiv war, das war eine Erfahrung, die für viele … mit dem … Massamarkt verbunden war“. Massa wurde damit, so die Feststellung Gunter Mahlerweins, „fast zu einem wesentlichen Element im kollektiven Gedächtnisvorrat der betreffenden Generationen“.[Anm. 20] Und auch für Alzey selbst entwickelten sich Massa und Kipp mehr und mehr zu einem Identitätsanker. Die Namen wurden – ob gewollt oder nicht - seit Mitte der 1960er Jahre zu einem wesentlichen Element der Fremd- und Selbstwahrnehmung und damit der Identität Alzeys.

Mit dem geschäftlichen Erfolg des Verbrauchermarktes, der im ersten Jahr bereits einen Umsatz von 20 Millionen DM erwirtschaftete, ging auch die Ausweitung der Eigenproduktion einher. Zu der Bekleidungsfertigung kam die Fabrikation von Fleisch- und Wurstwaren für den Alzeyer Markt. Nach Anfängen in einer ehemaligen Molkerei in Bolanden wurde zu Beginn der 1970er Jahre in Kirchheimbolanden ein neuer Produktionsbetrieb errichtet. Investitionsförderungen sowie ausreichend Flächen für Industrieansiedlung, die zudem günstig zu erwerben waren, führten zur Wahl des Standorts in der Nachbarstadt, wo schon bald weitere Betriebsgründungen folgten - zu der Fleisch- und Wurstwarenfabrik gesellten sich eine Großbäckerei, eine Kaffeerösterei, ein Getränkeabfüllbetrieb sowie eine Produktionsstätte für Textilien.

Doch auch die Kehrseite des unternehmerischen Erfolgs wurde spürbar. Der von J. Schumpeter beschriebene „Prozess der schöpferischen Zerstörung“ setzte mit der Expansion der Kipp’schen Unternehmungen ein und zeitigte Folgen für die Strukturen des Einzelhandels vor Ort. In einem Interview schilderte der frühere Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, der seine Schulzeit in Nieder-Wiesen verbrachte, am Beispiel der familieneigenen Bäckerei die Dynamik dieses Prozesses. „Der erste Massa-Markt Deutschlands stand knapp zehn Kilometer vor unserem Dorf. Der Besitzer hieß Karl-Heinz Kipp … Dieser Kipp hat, als er den ersten Großmarkt aufmachte, alle Metzger in die Pleite getrieben, dann alle Bäcker. In Kirchheim-Bolanden wurde dann eine Backwarenfabrik eröffnet, und der damalige Pächter unseres Großvaterbetriebes ging dort arbeiten, nachdem unsere Bäckerei geschlossen“ war.[Anm. 21]

Die Zuweisung der Rolle des Bösen in dieser misslichen Familiengeschichte an Kipp ist zwar verständlich. Allerdings agierte dieser selbst in einem wirtschaftlichen Umfeld, das gerade in den 1960er Jahren durch tiefgreifende Veränderungen und Umbrüche gekennzeichnet war. Neue Formen des Einkaufens, die sich beginnend mit den SB-Geschäften und den ersten Supermärkten seit Anfang der 1950er Jahren auch in Deutschland etablierten, entstanden. In einer Antwort auf Anfragen bezüglich der Auswirkungen des Massa-Marktes auf das Geschäftsleben der Stadt stellte der Alzeyer Bürgermeister Dr. Buchheim daher wohl nicht zu Unrecht fest: „Die Schließung des einen oder anderen ‚Kram- oder Tante Emma Ladens‘ in dieser Zeit ist keine spezifische Folge des Massa-Marktes, sondern der allgemeinen Geschäftsentwicklung zu größeren, oder besser ausgestatteten Selbstbedienungsläden in den letzten zwanzig Jahren zuzuschreiben. Diese Entwicklung ist in allen Städten der Bundesrepublik festzustellen.“[Anm. 22] Und ihr folgte im Übrigen nicht nur Karl-Heinz Kipp in Alzey.

0.6.Massa auf der „grünen Wiese"

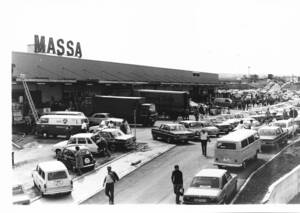

- Der neue Massa-Markt in Alzey, 1973[Bild: Museum Alzey ]

- Der Chef, Karl-Heinz Kipp, begrüßt die Kundschaft persönlich im neuen Alzeyer Markt [Bild: Museum Alzey ]

- Winzerfest mit Verkehrschaos in der Friedrichstraße [Bild: Museum Alzey]

- Massa-Werbung der 1980er Jahre mit Angeboten an Fertighäusern und Autos von Austin-Rover[Bild: Museum Alzey ]

„Die Wirtschaftskraft unserer Stadt zu stärken und ihre Stellung als Mittelzentrum zu festigen“ – so skizzierte der „Verwaltungsbericht der Stadt Alzey“ die Aufgabenstellung für Stadt und Verwaltung in den Jahren 1961 bis 1972. Stolz wurde diesbezüglich auf wichtige Vorleistungen verweisen, welche bereits erbracht worden waren bzw. kurz vor ihrer Realisierung standen: nämlich „die Erschließung eines großen, erweiterungsfähigen Industriegebietes und der bevorstehende Anschluß an das große Fernstraßennetz“.[Anm. 23]

Zu den ersten Unternehmen, die sich in dem neuen Alzeyer Industriegebiet ansiedelten, gehörte der 1973 eröffnete Massa-Markt. Er sowie die später dazugekommenen Baulichkeiten der Massa-Gruppe (Gartencenter, Möbelmarkt, Zentrallager, Großdruckerei und Hotelbetrieb) prägen bis heute das Industriegebiet entlang der mittlerweile nach Karl-Heinz-Kipp benannten Straße.

Mit der Aussiedlung auf die „grüne Wiese“ entledigte sich Massa nicht nur der immer problematischer werdenden Verkehrssituation am bisherigen Standort des Alzeyer Marktes in der Friedrichstraße. Auch die räumlichen Verhältnisse im Hochhaus waren, trotz der Verkaufsfläche von 4.000 qm, für die große Zahl an Kunden und das sich ständig vergrößernde Warenangebot viel zu eng.

Den unternehmerischen Schritt, den Karl-Heinz Kipp deshalb Anfang der 1970er Jahre ging, war konsequent. In Alzey und in Eschborn eröffnete er außerhalb des Stadtgebiets seine ersten „großen“ Verbrauchermärkte mit einer Verkaufsfläche von 25.000 qm, verteilt auf zwei Etagen. Mehr als 300 der einstigen Tante-Emma-Läden, so rechnete die FAZ vor, hatten in diesen Einkaufsstätten neuer Dimension Platz. Die Märkte in Alzey und Eschborn gehörten seinerzeit zu den größten ihrer Art in Deutschland und weitere, noch größere sollten folgen.[Anm. 24]

Mit der Expansion weiteten sich die Geschäftsfelder, die Unternehmensstruktur wurde komplexer. Die Zahl der Märkte nahm zu, Verteilzentren entstanden, Servicecenter wurden eingerichtet und die Eigenproduktion wurde ausgebaut - zu den Betrieben in Kirchheimbolanden kamen ein Gartenbaubetrieb, eine Farben- und Lackfabrik und ein Betrieb für Holzverarbeitung und die Herstellung von Fertighäusern hinzu. Das Warensortiment wuchs und wandelte sich. Neben Kleidung, Fleisch und Lebensmitteln, die den Nachholkonsum bis in die 1960er Jahre kennzeichneten, wurden Elektrogeräte, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Campingartikel, Farben und Lacke, Pflanzen und Gartenbedarf, Bau- und Autozubehör, ja Mofas, Mopeds und Autos und schließlich sogar ganze Häuser verkauft. Man konnte bei Massa essen, im Hotel übernachten, das Auto betanken und pflegen lassen, aber auch Reisen buchen. Mit der Einführung eines Finanzkaufsystems 1981 ließen sich zudem die Konsumwünsche bei Massa per Kredit realisieren.

Neben der Breite der großflächig angebotenen Waren- und Dienstleistungspalette („Alles unter einem Dach“) waren es nach wie vor aber die legendären Massa-Preise („Erschwinglich für den kleinen Mann“, „Massenweise MASSA-Preise“), die das Image von Massa prägten und zum geschäftlichen Erfolg der Kipp’schen Unternehmungen beitrugen.

Vor allem aber hatte Kipp frühzeitig die Bedeutung des Autos für das Einkaufsverhalten der Kunden erkannt. Die Massenmotorisierung bildete eine der wesentlichen Voraussetzungen für das von Kipp und Massa in den 1970er und 80er Jahren sehr expansiv betriebene Geschäftsmodell mit den großflächigen Verbrauchermärkten auf der „grünen Wiese“, deren Zahl bis 1985 auf 25 stieg. In idealer Weise bedingten sich Unternehmensstrategie und automobile Gesellschaft, denn mehr als 90% der Kunden kamen mit dem PKW zum Einkauf. Besonderen Wert legte Karl-Heinz Kipp deshalb auch immer auf die Tankstellen und die Benzinpreise. Denn „unsere Kunden wussten, dass beim Einkauf bei Massa allein schon bei der Tankfüllung viel gespart wurde“. Zu diesem Zweck baute er Mitte der 1970er Jahre für seine Tankstellen eine eigene Benzinversorgung mit Groß- und Zwischenlagern in Rotterdam und Worms, einem Tankschiff auf dem Rhein und mehr als 10 Tanklastzügen auf. Dies verschaffte ihm die Unabhängigkeit von den großen marktbeherrschenden Mineralölgesellschaften.

Ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gerieten jedoch gerade die Garanten des bisherigen Erfolges von Massa: die großflächigen Märkte auf der „grünen Wiese“ und die Preisgestaltung zunehmend in den Fokus der Kritik.[Anm. 25]Medien, die Konkurrenz im Einzelhandel, dessen Verbände, aber auch die Politik sahen die Expansion auf der „grünen Wiese“ zunehmend kritisch. Man befürchtete, wie der Spiegel schrieb, einen „Tod auf Raten“ für den etablierten innerörtlichen Handel.[Anm. 26] Und auch in der Preispolitik von Massa sah man eine Gefahr. Der Vorwurf lautete, Massa würde die Preise der Konkurrenz systematisch unterbieten, indem man Waren wettbewerbswidrig unter dem Einstandspreis verkaufe, was von Karl-Heinz Kipp jedoch stets bestritten wurde.

Erstmals stieß man 1976 auf heftigen Widerstand bei der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes in Hockenheim, gegen den mittels Bau- und Planungsrecht gerichtlich vorgegangen wurde. Dem Gegenwind begegnete Massa mit einer veränderten Strategie für die weitere Expansion. Man übernahm zum einen Verkaufsflächen anderer Handelsunternehmen und umging auf diese Weise die problematischen baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Und man kreierte zum anderen neue, kleinere Markttypen: so die MASSA-Citymärkte und die „MASSA 2000“-Märkte mit einem Spezialsortiment aus den Bereichen Garten – Freizeit bzw. Heimwerker – Bau.

0.7.Abschied aus Alzey

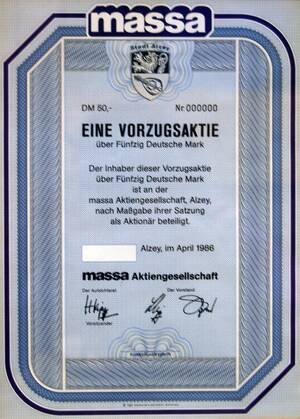

- Aktie der Massa AG, 1986[Bild: Museum Alzey ]

1984, in diesem Jahr wurde Karl-Heinz Kipp 60. Jahre alt, erwirtschafteten mehr als 10.000 Mitarbeiter in den fast 30 Marktstandorten von Massa einen Umsatz von knapp 4 Milliarden DM. Doch schon im Folgejahr kursierten erste Gerüchte über eine geplante Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft. Und tatsächlich wurden im April 1986 unter Führung der Deutschen Bank Aktien von Massa an der Börse platziert. Der erste Schritt der Trennung der Familie Kipp von ihrem Lebenswerk und nicht zuletzt von ihrer Heimatregion war damit eingeleitet. Im November 1986 verkaufte die Familie Kipp 71% der noch von ihr gehaltenen Massa-Stammaktien, die Veräußerung weiterer Anteile erfolgte kurze Zeit später. Der Zeitpunkt dafür war sehr gut gewählt. Denn die Geschäfte zeitigten Rekordergebnisse. Zudem lieferten sich im Zuge einer Übernahmewelle im Einzelhandel die bisherigen Konkurrenten von Massa, nämlich die Handelskonzerne Asko und Metro, einen regelrechten Wettstreit um den Einstieg bei Massa.

Der überraschende und endgültige Rückzug der Familie aus der Massa AG und der Umzug in die Schweiz 1987 hinterließ nicht nur bei vielen Mitarbeitern des Unternehmens einen bitteren Nachgeschmack – gleichwohl galt und gilt er als letzter großer unternehmerischer Schachzug des Alzeyer Handelspioniers, dessen Vermögen laut Manager-Magazin 2013 etwa 3,5 Milliarden Euro betrug.[Anm. 27]

Auch in der Schweiz blieb Karl-Heinz Kipp, der am 11. Oktober 2017 verstarb, seiner Passion treu. Ein neues Geschäftsfeld hatte er dort im Hotelbereich gefunden. Nachdem er bereits 1980 das Tschuggen Grand Hotel in Arosa erworben hatte, folgten nach und nach weitere Hotels in Arosa, St. Moritz und Ascona. Und er stieg in das Börsengeschäft ein. Noch als 91-Jähriger war er über eine Privatbank, an der er beteiligt war, im Handel an der Börse, die ihn bereits als Kind fasziniert hatte, aktiv.

In Alzey verblieb der Sitz der Immobilienverwaltung. Die Geschäftsimmobilien, die beim Börsengang von Massa ausgeklammert wurden, waren im Familienbesitz geblieben, was sich im Nachhinein, so Karl-Heinz Kipp, „als großer Glückstreffer erwies … Denn wir besaßen mit einem der größten Handelskonzerne weltweit (der Metro AG) einen 30-jährigen, sehr wertvollen Mietvertrag für unser schönes Immobilienpaket in Deutschland“, das der Familie geschätzt Mieteinnahmen von jährlich mehr als 50 Millionen Euro bescherte.

0.8.Nachweise

Verfasser: Dr. Rainer Karneth

Erstellt am: 10.09.2025

Hinweis: Leicht überarbeitete und mit Quellen- und Literaturnachweisen versehene Version eines Beitrags für das Heimatjahrbuch des Landkreises Alzey-Worms 54 (2019), S. 101-106.

Anmerkungen:

- Joseph A. Schumpeter: Art. „Unternehmer“, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, hg. von Ludwig Elster et al., 8. Bd., Jena 1928, S. 476-487; ders., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1950; aus soziologischer Sicht s. Bröckling Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt/Main 2007. Zurück

- Bericht über die Tätigkeit der städtischen Verwaltung im Hj. 1927 und über den Stand wichtiger Gemeinde-Angelegenheiten, Stadtarchiv Alzey (StA AZ) lfd. Nr. 126. Zurück

- Karl-Heinz Kipp: Ein Optimist erzählt, Ascona-Alzey 2014; die meisten der in diesem Aufsatz zitierten autobiographischen Bemerkungen Karl-Heinz Kipps sowie viele sachliche Aussagen stammen aus dieser in Zusammenarbeit mit dem Museum Alzey erstellten Privat-Publikation; s. auch Schweitzer Anne (geb. Wernick): Karl-Heinz Kipp. Die Geschichte seines Unternehmens. Schriftliche Hausarbeit zum 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Fb. Geschichtswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1993; Chronik der Karl-Heinz-Kipp-Betriebe (erstellt am 28.11.1962, StA AZ Sammlung Kipp/Massa); Chronik der Karl-Heinz Kipp Betriebe, in: Heimatjahrbuch des Landkreises Alzey 4 (1964), S. 78. Zurück

- Hans Finzel: Chronik der Familie Kipp, Stammlinie Bockenau-Argenschwang (1600-1990). Typoskript in der Bibliothek des Archivs der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V., Bezirksgruppe Nahe-Rhein-Hunsrück in Weinsheim. Zurück

- Kipp: Optimist (wie Anm. 4), S.121. Zurück

- StA AZ 380; s. auch Hoffmann Dieter: „… wir sind doch Deutsche.“ Zu Geschichte und Schicksal der Landjuden in Rheinhessen, Alzey 1992, S. 232. Zurück

- Kipp: Optimist (wie Anm. 4), S. 93ff. Zurück

- S. hierzu Tobias, Jim G.: Zeilsheim. Eine jüdische Stadt in Frankfurt, Nürnberg 2011. Zurück

- StA AZ Gewerbetagebuch: Noch am selben Tag erfolgte die Registrierung des „Kaufmanns Karl-Heinz Kipp“ im Gewerbetagebuch der Stadt Alzey. Zurück

- Kipp: Optimist (wie Anm. 4), S. 98. Zurück

- Chronik der Stadt Alzey 1945-1972, hg. von der Stadt Alzey, Alzey o. J., S. 26. Zurück

- Hans-Ulrich S. Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Fünfter Band: Bundesrepublik und DDR, 1949-1990, Bonn 2009, S. 76ff; Andersen Arne: Der Traum vom guten Leben. Alltags- und Konsumgeschichte vom Wirtschaftswunder bis heute, Frankfurt/Main-New York 1997, S. 26f. Zurück

- Zu Playtex s. Heller-Karneth Eva: Zauberhaft dank Zauberkreuz. Zu Geschichte und Produkten der Miederwarenfirma Playtex, in: Heimatjahrbuch des Landkreises Alzey-Worms 44 (2009), S. 100-104. Zurück

- Eva S. Heller-Karneth: MASSA geht hoch hinaus, in: Heimatjahrbuch des Landkreises Alzey-Worms 50 (2015), S. 106-108. Zurück

- Wehler (wie Anm. 10). Zurück

- Zahlen nach Teuteberg Hans Jürgen: Unsere tägliche Kost, Münster 1988, S. 237. Zurück

- Gunter Mahlerwein: Rheinhessen zwischen Stadt und Land, in: Volker Gallé, Gunter Mahlerwein (Hg.); Aufbruch in Rheinhessen. Kultureller und gesellschaftlicher Wandel nach 1945, Worms 2017, S. 11-23, hier: S. 18. Zurück

- Die Angaben basieren auf einer Auswertung des Amtlichen Adreßbuches für die Landkreise Alzey und Mainz (mit Branchenverzeichnis einschl. der Landeshauptstadt Mainz) 1958, Wiesbaden 1958. Zurück

- Heller-Karneth (wie Anm. 15). Zurück

- Gunter Mahlerwein: Rheinhessen 1816-2016. Die Landschaft – Die Menschen und die Vorgeschichte der Region seit dem 17. Jahrhundert, Mainz 2015, S. 370f. Zurück

- Hans-Dieter Schütt: Gläubig und Genosse: Gespräche mit Bodo Ramelow, Berlin 2006, S. 135. Zurück

- Zit. nach Schweitzer (wie Anm. 4), S. 16. Zurück

- Aus dem Vorwort von Bürgermeister Willi Bechtolsheimer zum Verwaltungsbericht der Stadt Alzey 1961-1972, Alzey 1972. Zurück

- FAZ Nr. 167 v. 21. Juli 1973, S. 18. Zurück

- S. hierzu Schweitzer (wie Anm. 4), S. 9ff. Zurück

- Der Spiegel 22 (1976), S. 84-89. Zurück

- „Die 500 reichsten Deutschen“, Manager-Magazin-Sonderheft, Oktober 2013, S. 28; auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt fand sich Karl-Heinz Kipp 2015 sogar mit 5 Milliarden US-Dollar verzeichnet. „The World's Billionaires List – Forbes“, in: forbes.com (Abruf 2.9.2015). Zurück