0.Rudolf Hoffmann – ein Opfer der „Endphase“. Seine Hinrichtung am 12. März 1945 in Leiwen

- [Bild: Monika Hoffmann]

Es sind die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. In Berlin notiert NS-Propagandaminister Joseph Goebbels am 12. März 1945 in seinem Tagebuch: „Wir müssen das Volk immer wieder auf die Grundthesen unserer Kriegsführung zurückführen und ihm klarmachen, daß es keine andere Wahl hat, als zu kämpfen oder zu sterben.“ [Anm. 1] Bereits im September 1944, als die deutschen Truppen der drückenden Überlegenheit der alliierten Verbände kaum noch etwas entgegensetzen konnten, hatte Hitler befohlen, die „Kampfführung zu fanatisieren und unter Einsatz jedes wehrfähigen Mannes in der Kampfzone zur äußersten Härte zu steigern. Jeder Bunker, jeder Häuserblock in einer deutschen Stadt, jedes deutsche Dorf muß zu einer Festung werden, an der sich der Feind entweder verblutet oder die ihre Besatzung im Kampf Mann gegen Mann unter sich begräbt. Es gibt nur noch Halten der Stellung oder Vernichtung.“ [Anm. 2]

In Leiwen stirbt am Nachmittag dieses 12. März der 17-jährige Soldat Rudolf Hoffmann. Weil er nicht mehr kämpfen wollte. Hingerichtet nach kurzem Prozess vor einem Standgericht. Seine Mutter schildert die letzten Stunden Rudolfs in einem Brief an ihren älteren Sohn Ernst, der damals in englischer Gefangenschaft war. Jahrzehnte später tauchte dieser Brief – neben anderen Dokumenten – im Nachlass von Ernst Hoffmann auf: ein erschütterndes Zeitdokument aus der Endphase des Krieges.

Mit dem Scheitern der „Ardennenoffensive“ Ende Januar 1945 war die militärische Niederlage von NS-Deutschland auch an der Westfront endgültig besiegelt. Sowohl auf deutscher als auch alliierter Seite gab es enorm hohe Verluste. Die Amerikaner konnten bis Anfang Februar 1945 in der Nordeifel vordringen. Schleiden fiel am 4. März in ihre Hände, am 5./6. März wurde Köln erobert und am 7. März erfolgte der Übergang über den Rhein bei Remagen. Weil die Rheinbrücke nicht rechtzeitig gesprengt worden war, wurden auf Befehl Hitlers die verantwortlichen deutschen Offiziere zum Tode verurteilt und erschossen. Damit war ein klares Zeichen gesetzt, was diejenigen zu erwarten hatten, die nicht mehr bereit waren, „bis zur letzten Patrone“ zu kämpfen, um den propagierten „Endsieg“ noch zu erzielen. [Anm. 3]

Nach dem Durchbrechen des „Orscholz-Riegels“ konnte Konz am 1. März 1945 besetzt werden. Einen Tag später waren US-Panzertruppen in Trier. Unter hohen Verlusten fanden noch bis Mitte März Kämpfe im Hochwald und Hunsrück statt. Am Morgen des 13. März ließ der Stadtkommandant von Traben-Trarbach die letzte Moselbrücke sprengen, was das rasche Vorrücken der US-Truppen Richtung Rhein jedoch nicht aufhalten konnte. Truppen der Waffen-SS wie etwa die 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ mit ihren Jäger-Regimentern 11 und 12 kämpften trotz der materiellen und personellen Unterlegenheit und insgesamt aussichtslosen militärischen Lage fanatisch weiter. Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt schlug im Februar 1945 Alarm im Führerhauptquartier: „Der Soldat im Westen hat vom Krieg die Schnauze voll bis obenhin." [Anm. 4] Diese klaren Worte missfielen selbstverständlich allen Durchhaltefanatikern in der oberen Heeresleitung; von Rundstedt wurde Anfang März durch General Albert Kesselring ersetzt. Dabei gehörte von Rundstedt auch zu denen, die den Terror von Justiz und Militärführung in der Endphase des Krieges vorbehaltlos unterstützten. Noch drei Tage vor seiner Absetzung hatte er als Oberbefehlshaber West eine Verfügung erlassen, nach der abseits von der Truppe befindliche, unverletzte Soldaten standrechtlich zu erschießen seien, wobei er den „Aufgreifraum“ deutlich auf 8 km hinter der Hauptkampflinie reduziert hatte. Wer weiter hinten ertappt wurde, galt nicht mehr als „Versprengter“, sondern als überführter Deserteur, mit dem man kurzen Prozess machen konnte.

5.1.Militärjustiz im Dienst der Kriegsführung

Nach dem 20. Juli 1944 war die Befehlsgewalt über den Wehrmachtsstrafvollzug auf den Reichsführer SS Heinrich Himmler als Reichsinnenminister und Chef der Deutschen Polizei übergegangen. Er stellte die Wehrmachtsjustiz wie nie zuvor in den unmittelbaren Dienst der Kriegsführung. Dabei gerieten Deserteure und „Wehrkraftzersetzer“ besonders ins Visier der Militärjustiz, die eng zusammenarbeitete mit Gestapo, Polizei und lokalen Parteistellen. Das galt vor allem für die sogenannte „Endphase“, als die Wehrmacht durch die Alliierten fast an allen Fronten auf die Grenzen des deutschen Reiches zurückgeworfen worden war. Bis zum Kriegsende sollte mit drakonischen Erlassen und Befehlen der Erosionsprozess in Truppe und Bevölkerung gestoppt und die „Volksgemeinschaft“ zu einer „Wehrgemeinschaft“ umgewandelt werden. Einer der verbrecherischen Befehle war Himmlers „Flaggenerlass“ vom 3. April 1945: „Aus einem Haus, aus dem eine weiße Fahne erscheint, sind alle männlichen Personen zu erschießen. Es darf bei diesen Maßnahmen keinen Augenblick gezögert werden.“ [Anm. 5] Durch das rasche Vordringen der Alliierten auf dem Reichsgebiet konnten einige dieser Mordbefehle nicht mehr umgesetzt werden, doch hunderte Zivilisten wurden Opfer von „wilden Parteigerichten“, die widerspenstige „Volksgenossen“ weitgehend frei von Rechtsgrundsätzen aburteilten und SS- oder Wehrmachtstruppen zur Hinrichtung übergaben – so auch den Fährmann Martin Hillesheim aus Kövenig Mitte März 1945, der sich einer Bahndammsprengung widersetzt hatte. Auch diese Unrechtstaten zählt man zu den „Verbrechen der Endphase“, so wie in anderer Dimension die Todesmärsche, auf denen zehntausende KZ-Häftlinge nach der Räumung der Lager ermordet wurden oder vor Erschöpfung starben. Mitte April 1945 schließlich befahl Himmler, bei der Räumung von Konzentrationslagern und Gefängnissen gar keine Häftlinge mehr lebend zurückzulassen.[Anm. 6]

5.2.Gezielte Suche nach Deserteuren

Je näher die Niederlage rückte, desto radikaler agierte die deutsche Militärjustiz: Allein für die Zeit von Januar bis Mai 1945 geht die Forschung von 4.000 Todesurteilen aus. Insgesamt verurteilten deutsche Militärrichter 50.000 Soldaten und Kriegsgefangene zum Tode – über die Hälfte dieser Urteile wurden auch vollstreckt. „Zersetzung der Wehrkraft“ war ein Sammelbegriff im Militärstrafrecht, der bis Kriegsende immer häufiger herangezogen wurde zur Disziplinierung von Soldaten, die schon lange keinen Sinn mehr im Weiterkämpfen sahen. Ab März 1945 konnten Todesurteile begründet werden, wenn „Feigheit vor dem Feind“ angenommen werden konnte. Der Militärhistoriker Messerschmidt hat diese Praxis als „elastische Rechtsprechung“ kritisiert, weil damit einer bis dahin nicht gekannten Justizwillkür Tür und Tor geöffnet wurden. [Anm. 7]

Standgerichte gewannen in den letzten Kriegsmonaten immer mehr an Bedeutung. Nach der Leitlinie „Schnelle Justiz – gute Justiz“ verhandelten Standgerichte „grobe Verstöße gegen die Manneszucht“ (so die Formulierung im Militärstrafgesetzbuch von 1936), wobei formaljuristische Vorgaben kaum noch eine Rolle spielten. Ein Verteidiger musste nur noch herangezogen werden, wenn die Todesstrafe zu erwarten war. Aber auch diese Formalie wurde zunehmend missachtet. Standgerichte verhängten zwischen 6.000 und 7.000 Todesurteile – unbestimmt bleibt die Zahl der willkürlich erschossenen Soldaten.[Anm. 8] Im Standgerichts-Erlass vom 15. Februar 1945 hieß es unmissverständlich: „Der Führer erwartet, daß die Gauleiter die ihnen gestellte Aufgabe mit der erforderlichen Härte und Folgerichtigkeit durchführen und rücksichtslos jede Auflösungserscheinung, Feigheit und Defaitismus mit den Todesurteilen der Standgerichte niederhalten. Wer nicht für sein Volk zu kämpfen bereit ist, sondern ihm in ernstester Stunde in den Rücken fällt, ist nicht wert, weiter zu leben und muss dem Henker verfallen.“[Anm. 9] Hitler hatte bereits in „Mein Kampf“ eine grundsätzliche Vorgabe gemacht, wie mit Deserteuren umzugehen sei: „Will man schwache, schwankende oder gar feige Burschen nichtsdestoweniger zu ihrer Pflicht anhalten, dann gibt es von jeher nur eine Möglichkeit: es muß der Deserteur wissen, daß seine Desertion gerade das mit sich bringt, was er fliehen will. An der Front kann man sterben, als Deserteur muß man sterben."[Anm. 10] Eine große Zahl der rund 3.000 Kriegsrichter hat sich als treue Stützen des NS-Systems erwiesen. Handlungsspielräume, die nachweisbar so gut wie immer vorhanden waren, wurden allzu selten im Sinne der beschuldigten Soldaten genutzt. Die wenigen nach 1945 gegen Kriegsrichter eingeleiteten Verfahren wurden alle eingestellt.

Diese Schreckensbilanz war nur möglich, weil in der Kriegsendphase systematisch hinter der Front nach Soldaten gesucht wurde, die ihre Truppenteile verlassen hatten. Sogenannte „Wehrmachtsstreifengruppen“ agierten nach dem Scheitern der Ardennenoffensive insbesondere an der Westfront Tag und Nacht.[Anm. 11]

Im rückwärtigen Armeegebiet waren im März 1945 zudem noch „Auffangstäbe“ gebildet worden, so auch in der Wittlicher Kaserne der Auffangstab von Major Erwin Helm, dem fünf motorisierte Kompanien angehörten. Auch hier war der Auftrag klar: Dörfer und abgelegene Gehöfte waren „razzienartig“ nach angeblich „Versprengten“ und Deserteuren zu durchsuchen. Entdeckte Soldaten wurden vor das „Fliegende Standgericht“ Helm gestellt, das kaum noch juristische Formalitäten beachtete und eine hohe, bis heute nicht eindeutig erfasste Zahl von Todesurteilen verhängte und auch vollstreckte.[Anm. 12] Unterstützt wurden diese Fahndungstrupps allzu oft von „Volksgenossen“, die glaubten, mit ihrer Denunziation die Niederlage aufhalten oder abwenden zu können.

5.3.Rudolf Hoffmanns Hinrichtung am 12. März 1945 auf dem jüdischen Friedhof in Leiwen

Rudolf Hoffmann, Jg. 1927, zweitältester Sohn des Lehrers Peter Hoffmann und seiner Frau Adelheid aus Igel bei Trier war nach seinem Arbeitsdienst (RAD) zum 15. Juli 1944 zur Wehrmacht eingezogen worden, und zwar zum III. /Infanterie Regiment 105, dem so genannten „Bauernbataillon“ in Wittlich. So wie viele Jugendliche aus der Hitlerjugend hatte er sich freiwillig gemeldet, denn die Wehrmacht hatte die Jungen massiv umworben. Im November 1944 hatte er einen Lehrgang zum Reserveoffizier in Wiesbaden begonnen. Für kurze Zeit waren Hoffmann und andere Lehrgangsteilnehmer an die Saarfront im Bliestal abkommandiert, ohne jedoch in Kampfhandlungen verwickelt zu sein.

Die Eltern und Schwestern lebten seit ihrer Ausbombung vor Weihnachten 1944 in Detzem bei einer Winzerfamilie. Der Platz war begrenzt und die Versorgungslage im kleinen Winzerbetrieb verschlechterte sich zusehends. Den jungen Hoffmann plagte in Wiesbaden nicht nur der ständige Hunger. Vor allem sorgte er sich um seine evakuierte Familie in Detzem, die er gerne unterstützt hätte. Hinzu kam ein Heimweh, das er nur schlecht unterdrücken konnte – und das so gar nicht passte zu der Begeisterung, die er ursprünglich für den Kriegsdienst empfunden hatte.

Trotz seiner Jugend war er Mitglied der NSDAP geworden. Reichsminister Bormann hatte für Angehörige der Hitlerjugend das Eintrittsalter auf 17 Jahre gesenkt und Hoffmann erhielt die Mitgliedsnummer 9.689.683, das Aufnahmedatum: der „Führergeburtstag“ am 20. April. Grundvoraussetzung für die Minderjährigen war eine vierjährige ununterbrochene Dienstzeit in der HJ bei tadelloser Führung. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Ernst war Rudolf von der NS-Ideologie stark beeindruckt, auch wenn in seinen erhaltenen Briefen keine direkte Begeisterung für den NS erkennbar wird. In der HJ hatte er prägende Erfahrungen gemacht und als guter Sportler auch Auszeichnungen erhalten, weil er zwei HJ-Kameraden vor dem Ertrinken in der Mosel gerettet hatte. [Anm. 13]

Anfang Januar 1945 erhielt Rudolf für 14 Tage regulären Urlaub, den er dazu nutzte, noch brauchbare Gegenstände und Lebensmittelvorräte von Trier nach Detzem zu schaffen. Im Gegensatz dazu machte sich der junge Mann nach Beendigung des Lehrgangs Anfang März ohne Urlaubsschein, aber in Uniform auf den Weg von Wiesbaden nach Detzem, das er nach vier Tagen Fußmarsch erreichte. In Anbetracht der Fahndungsmaßnahmen war das ein riskantes und sicher auch leichtsinniges Unternehmen. Aber Hoffmann wollte unbedingt bei seiner Familie nach dem Rechten sehen und vermutlich seine Eltern durch plötzliches Auftauchen auch überraschen. Auf einer Mauer gegenüber dem Evakuierungshaus sitzend entdeckte ihn ein SS-Mann und hielt ihn fest. Davon berichtete ein Mädchen der Mutter. Diese rannte sofort auf die Straße und versuchte, Rudolfs Täuschung mitzuspielen: Dieser hatte dem SS-Mann erklärt, er sei ein „Versprengter“, der Anschluss an seine in Schweich befindliche Truppe suche. Doch mit dieser Version war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu erreichen, was Rudolf sich vermutlich ganz anders vorgestellt hatte. [Anm. 14] Der SS-Mann ließ Rudolf nicht mehr los. Adelheid Hoffmann wechselte rasch die Strategie und protestierte heftig: „Schämt ihr euch nicht, einer Mutter ihren Jungen nicht mitzugeben; wenn ihr so misstrauisch seid, dann kann ja einer von euch mitgehen.“[Anm. 15] Damit hatte sie zumindest für eine gewisse Irritation gesorgt, und Rudolf konnte seiner Mutter in den Keller folgen, während die SS-Männer auf der Straße blieben. Über den weiteren Verlauf berichtete Frau Hoffmann Anfang November 1945 ihrem Sohn Ernst, den diese Nachricht also erst Monate später erreichte: „Die folgenden 20 Stunden werden die schwersten meines Lebens bleiben. Noch am Abend holten sie Rudolf von uns weg. Er hätte sich noch gut retten können, aber er hatte Angst, dass sie uns nähmen. Der Bande war ja alles zuzutrauen. Man brachte ihn nach Leiwen, wo das ‚Fliegende Standgericht‘ tagte. Am Montag gegen ½ 12 Uhr kam ein junger Mann mit dem Rad aus Leiwen und teilte uns heimlich mit, daß Rudolf gegen 3 Uhr erschossen würde.“ Daraufhin lief die Mutter mit ihrer ältesten Tochter Dorchen (Dora) nach Leiwen ins „Klösterchen“, einem Haus neben der Kirche, in dem Nonnen und zu dieser Zeit auch der Prior der „Weißen Väter“ aus Trier lebten. Hier hofften sie auf Unterstützung, aber alles Betteln und Flehen bewirkte nichts,[Anm. 16] es gab keine Rettung mehr. Erreicht wurde lediglich, dass auf Bitten der Mutter Rudolf die heilige Kommunion und die Generalabsolution empfangen konnte. „Danach konnten wir noch einmal mit ihm sprechen. Der liebe Gott muß ihm schon übernatürliche Kraft verliehen haben, sonst hätte er nicht so gefasst und zuversichtlich mit frohem Gesicht sich von uns verabschieden können… Dann fuhr der Wagen mit Rudolf ab. Etwa 100–120 m von uns entfernt wurde er dann erschossen.“ Das war um 18 Uhr. Soweit die Schilderung von Adelheid Hoffmann.

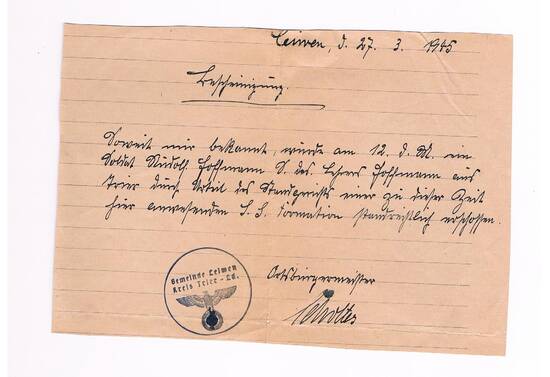

- Der Bürgermeister von Leiwen bescheinigt am 27.03.1945 die Erschießung Rudolf Hoffmanns durch die SS. In der Bescheinigung heißt es: "Soweit mir bekannt, wurde am 12. d. M. ein Soldat Rudolf Hoffmann S. (Sohn ) des Lehrers Hoffmann aus Trier durch Urteil des Standgerichts einer zu dieser Zeit hier anwesenden S.S. Formation standrechtlich erschossen."[Bild: Monika Hoffmann]

5.4.Fakten und Erzählungen nach Kriegsende

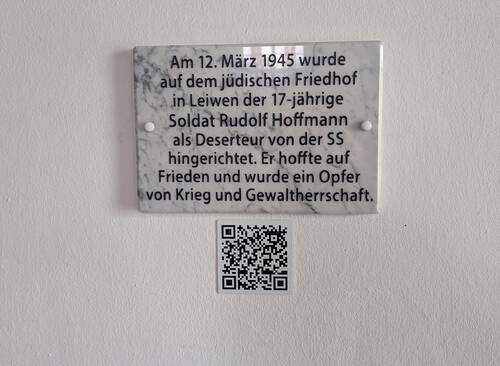

- Gedenktafel in der Josefskapelle zur Erinnerung an die Hinrichtung von Rudolf Hoffmann am 12.03.1945[Bild: Monika Hoffmann]

- [Bild: Monika Hoffmann]

Um die Erschießung selbst ranken sich bis heute Erzählungen von Zeitzeugen aus Leiwen, deren Wahrheitsgehalt zumindest schwer zu belegen ist. Dass Rudolf Hoffmann bis zuletzt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten hat („den beiden Kommandeuren von Regiment und Bataillon seine Meinung durch dick und dünn gesagt hat“, so die Mutter in ihrem Brief an Sohn Ernst), mag seinem aufrechten Charakter entsprochen haben. Nicht abwegig erscheint auch, dass der zum Tode Verurteilte sein Grab selbst ausheben musste. Solche Schikanen wurden auch von anderen Orten berichtet. Die Erschießung ausgerecht auf dem jüdischen Friedhof des Dorfes war offenkundig eine bewusste Steigerung der Barbarei. Angeblich hat Rudolf Hoffmann sich nicht die Augen verbinden lassen. Das konnte der Delinquent, wie man von anderen Fällen weiß, nicht selbst entscheiden. Die Erschießungen fanden zur Abschreckung nach einem genau festgelegten Ablaufplan vor der Truppe statt, jegliche Heroisierung musste vermieden werden. So erscheint auch fraglich, ob Rudolf Hoffmann dem Erschießungskommando wirklich Geldstücke „zur Entschädigung für die Patronen“ vor die Füße geworfen hat, wie später im Dorf erzählt wurde.[Anm. 17]Authentisch in seiner ganzen Verblendung erscheint jedoch der SS-Obersturmführer, der den Pater Prior bat, er möge ausrichten: „Sagen Sie der Familie Hoffmann, daß ich ihren Sohn bewundert hätte, in welch tapferer, soldatischer Haltung er in den Tod gegangen ist.“ Ob dieser militärische „Bewunderer“ im Laufe der Verhandlungen auch nur mit einem Wort auf die Jugend oder die Motive des Angeklagten hingewiesen hat, muss offenbleiben.

Rudolf Hoffmann wurde im noch jugendlichen Alter Opfer einer menschenverachtenden Ideologie. Nach Erzählungen seines älteren Bruders scheint er ein naiver Idealist gewesen zu sein. Als er die Lügen begriff und erkannte, dass der Krieg verloren war, als er sich nach Frieden sehnte und nur noch heim zu seiner Familie wollte, geriet er in die Gewalt fanatischer Männer, die vor allem aus Rache handelten gegen alle, die die Barbarei und Verlogenheit des NS-Systems durchschaut hatten.

Wer genau die Täter waren, konnte schon kurz nach Kriegsende niemand in Detzem oder Leiwen angeben. Ein Urteil mit den Namen der Gerichtsteilnehmer ist nicht überliefert, wie überhaupt die Dokumentenüberlieferung für die Endphase spärlich ausfällt. Festgehalten auf zeitnahen Dokumenten ist lediglich: „Von einer SS-Einheit erschossen“. Juristische Ermittlungen wurden offenbar – im Gegensatz zu anderen „Endphaseverbrechen“ mit zivilen Opfern, für die es Zeugen aus dem Nahbereich der Opfer und somit ein hohes Strafverfolgungsinteresse gab, – nie angestellt.[Anm. 18]Vielleicht erklären die folgenden Sätze von Adelheid Hoffmann an ihren Sohn Ernst vom 3. November 1945, warum Rudolfs Familie nichts Weiteres unternommen hat: „Du musst dir Trost bei deinen Kameraden suchen, die gewiss auch manch Schweres erlitten haben. Wir müssen es halt ertragen, so schwer es auch manchmal wird.“ Das „Straffreiheitsgesetz“ von 1954 amnestierte schließlich alle Taten aus der „Zeit des Zusammenbruchs“ (1.10.1944 bis 31.07.1945), wenn sie „in der Annahme einer Amts-, Dienst- oder Rechtspflicht, insbesondere aufgrund eines Befehls, begangen worden sind, weil Verwirrung aller Vorstellungen über Rechtsordnung, Gerechtigkeit und Menschlichkeit“ geherrscht habe.[Anm. 19]Dieser folgenreiche „Schlußstrich“ galt, wenn eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu erwarten war. Bedenkt man noch, mit welchen Diffamierungen Deserteure bis Ende der 1990er Jahre in der BRD-Gesellschaft leben mussten, braucht man sich nicht zu wundern, dass gerade die Hinrichtungen dieser „Verräter“-Soldaten die deutsche Justiz und Gesellschaft wenig interessierten, zumal mit einer mindestens partiellen Zustimmung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft hinsichtlich des Umgangs mit Deserteuren gerechnet werden muss.[Anm. 20]

Anmerkungen:

- Goebbels, Joseph, Tagebücher, Bd. 5: 1943 – 1945. Hrsg. von Ralf Georg Reuth. München 1992, S. 2149. Zurück

- BArch-MA Freiburg, RW 4/v. 828, Chef WFSt/Op Nr. 0011273/44 gKdos, 1.9.1944. Der Fanatismus erklärt sich auch darin, dass ein zweiter „November 1918“ unbedingt verhindert werden musste. Zur Bedeutung der „Dolchstoß“-Legende für die Kriegsendphase vgl. das Kapitel „Volksgemeinschaft“ und „Niederlage 1918“ bei Sven Keller, Volksgemeinschaft am Ende. Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013, S. 11-20, bes. S. 14-16. Zurück

- Vgl. Kurt Düwell, Trier und sein Umland in der Schlußphase des Zweiten Weltkrieges, in: www.regionalgeschichte.net, 12.03.2009, urn: nbn:de:0291-rzd-007749-20201212-4. Zurück

- Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands. München 1995, S. 344. Zurück

- BArch-MA Freiburg, RH 20-19/279, Bl. 3. H.Gr.G Ia Nr. 1411/45 g.Kdos an AOK 19. Weitergabe von Himmlers Flaggenerlass, 28. März 1945. Zurück

- Die Erschießung des Fährmannes Martin Hillesheim aus dem Moselort Kövenig wird auch erwähnt in der grundlegenden Studie von Sven Keller (wie Anm. 2) S. 370. Der „Fall Hillesheim“ ist ausführlich dargestellt von Franz-Josef Schmit, Verbrechen der „Endphase“ im März 1945 in Traben-Trarbach blieben ungesühnt. In: Kreisjahrbuch Bernkastel-Wittlich 2024, S. 100–108. Zurück

- Die Zahlen zu Verurteilungen und vollstreckten Hinrichtungen von Deserteuren waren lange Zeit in der Forschung umstritten, da Apologeten der Wehrmachtsjustiz wie der ehemalige Militärrichter Erich Schwinge über Jahrzehnte den Ton (mit deutlich niedrigeren Zahlen) angaben. Vgl. zu dieser Auseinandersetzung: Franz-Josef Schmit, Ein Fall von Tausenden – die Hinrichtung zweier Deserteure kurz vor Kriegsende. Anmerkungen zu einem Verbrechen der „Endphase“ und der NS-Militärjustiz im Zweiten Weltkrieg. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 40 (2014), S. 319–364, bes. S. 320–328 und S. 351–353. Das Messerschmidt-Zitat befindet sich auf S. 352. Zurück

- Norbert Haase, Justizterror in der Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkrieges, in: Terror nach Innen. Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkrieges, hrsg. von Cord Arendes u.a., München 2006, S. 80-102, S. 81. Zurück

- Dieser Erlass (Anordnung Nr. 79/45 g/ M. Bormann, Leiter der Partei-Kanzlei) galt zunächst für Zivilisten und wurde von Himmler am 26. Februar auf die Wehrmacht ausgeweitet. Keller (wie Anm. 2, S. 343) zu den Standgerichten: „Hauptzweck der Standgerichte war nicht die gerechte Straffindung im Einzelfall, sondern die möglichst brutale Abschreckungswirkung, die durch die massenhafte, sofortige und unbarmherzige Aburteilung und Exekution erreicht werden sollte.“ Zurück

- Adolf Hitler, Mein Kampf, 2. Bd.: Die nationalsozialistische Bewegung. München 1934, S. 587. Zurück

- BArch-MA Freiburg, RH 53-12/120, Wehrmachtsstreifengruppe z.B. V.1, Streifen-Anweisung Nr. 6, 13.3.1945. Zurück

- Folgt man dem Brief der Mutter, wurde Rudolf Hoffmann von einem „Fliegenden Standgericht“ abgeurteilt. Für diese Sonderform der Standgerichte spricht auch der kurze Zeitraum zwischen Verhaftung und Aburteilung. Den „Fliegenden Standgerichten“ waren Exekutionskommandos zugeordnet, so dass die Todesurteile rasch vollstreckt werden konnten. Insgesamt sind diese durch „Führererlaß“ vom 9. März 1945 eingerichteten Schnellgerichte noch kaum erforscht, vgl. Peter Lutz Kalmbach, Fliegende Standgerichte. Entstehung und Wirkung eines Instruments der nationalsozialistischen Militärjustiz. In: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte Heft 2 (2021), S. 211–239. Der „Auffangstab“ Helm sowie vier weitere Stäbe wurden im Frühjahr 1945 in der Wittlicher Kaserne aufgestellt. Vgl. zu Helm: Elisabeth Kohlhaas, 1945 – Krieg nach innen. NS-Verbrechen in Aschaffenburg und an Aschaffenburgern. Aschaffenburg 2005, hrsg. vom Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e.V., bes. S. 156–167 und S. 168–170. Bei Keller (wie Anm. 2), S. 340f. Zurück

- Aufnahme in die NSDAP der Jgg. 1926 u. 1927, vgl. https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/aus-unserer-archivarbeit (Zugriff 8.3.2025). Zurück

- Die „Erklärung“ von Soldaten, man habe den Anschluss „als Versprengter“ zur eigenen Truppe verloren, wurde in der Kriegsendphase überhaupt nicht mehr anerkannt, was Rudolf Hoffmann als Offiziersanwärter sicher auch bewusst war. Zurück

- In einem anderen Fall hatte der lautstarke Protest einer Frau gegen die Hausdurchsuchung durch die SS – folgt man der Ortschronik von Leiwen – Erfolg, vgl. Leiwen. Eine Ortsgeschichte von Hermann Erschens u.a., hrsg. von der Gemeinde Leiwen, Leiwen 2005, S. 204f. Zurück

- Unklar bleibt, ob der aus Trier herbeigerufene Prior der Weißen Väter sich an diesen Protesten beteiligt hat. Zurück

- Zu den verschiedenen Zeitzeugenaussagen, vgl. Ortschronik (wie Anm. 15) S. 204. Der Ablauf der Hinrichtungen war genau vorgeschrieben, auch wenn nicht immer alle Vorgaben (z.B. Anwesenheit von Verteidiger und Feldgeistlichem) eingehalten wurden. Zurück

- So hatte die Witwe eines Soldaten, der zeitnah mit Martin Hillesheim als Deserteur in Traben-Trarbach hingerichtet worden war, nach 1945 ein „Ermittlungsverfahren gegen unbekannt“ angestrebt, weil es ihr um die Rente, aber auch die Ehre ihres Mannes ging (vgl. Anm. 6, S. 101). Zurück

- Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München 1996, S. 100–131, S. 124, Anm. 72. Zurück

- Vgl. Schmit 2014, S. 362–364. Bis zur Rehabilitierung der „Kriegsverräter“ und einer Neubewertung der NS-Militärjustiz (als „tragende Säule des nationalsozialistischen Unrechtsstaates“, ebd., S. 364) durch den Deutschen Bundestag dauerte es noch bis Ende September 2009. Zurück