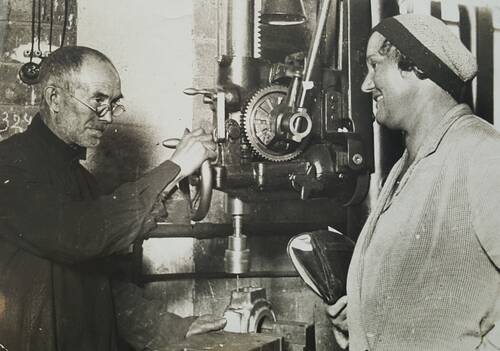

0.Maria Reese geb. Meyer (1889-1958)

Gegen Ende ihrer Ausbildung zur Volksschullehrerin vor dem Ersten Weltkrieg belegte Maria Meyer ein Rhetorikseminar mit Übungen zur Stimmbildung bei Albert Fischer, Schauspieler und späterer Intendant des Bonner Schauspielhauses. Auf die Frage Fischers, ob sie „Bebels Frau“ kenne, reagierte Meyer nur mit einem verlegenen Lächeln: Sie kenne weder einen Bebel noch dessen Frau. Zwei Tage später hatte sie August Bebels umfangreiche Publikation von 1879 „Die Frau und der Sozialismus“ gelesen – 1910 schon ein Klassiker der Frauenbewegung mit 50 Auflagen und Übersetzungen in zahlreiche Sprachen. In ihren autobiographischen Aufzeichnungen vom Juli 1945 schrieb Reese: „Ich war in Fieberstimmung. Was stürzte nun alles auf mich ein! Das, was ich leidenschaftlich fühlte, hier war es bewiesen. Nur die wirtschaftliche Abhängigkeit hatte die Frau zur Sklavin gemacht" [Anm. 1].

Maria Meyer stammte aus einem konservativ-katholischen kleinbürgerlichen Lehrerelternhaus in der Eifel und war bis dahin kaum mit Arbeitern in Berührung gekommen. Das Lehrerinnenexamen legte sie 1912 in Koblenz ab. Anschließend übernahm sie für kurze Zeit eine Vertretungsstelle in Landscheid im Kreis Wittlich. Von 1914 bis 1917 arbeitete sie in gleicher Funktion an der Volksschule in Schladt im gleichen Kreis. Aus dieser Stelle wurde sie vorzeitig entlassen, weil sie vom Kriegsgericht zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Meyer hatte dagegen protestiert, dass in den Dörfern immer wieder polnische Kriegsgefangene von Bauern und Dorfkindern misshandelt wurden.

0.1.Suche nach "richtigen Sozialisten"

Maria Meyer wollte Sozialisten und die Geschichte der Arbeiterbewegung kennenlernen. Als sie von der Eröffnung eines SPD-Parteibüros in Trier erfuhr, fuhr sie dorthin und wurde 1919 Mitglied bei den Sozialdemokraten und im März des darauffolgenden Jahres Redakteurin bei der „Volkswacht“. Von September bis Juni 1921 war sie sogar verantwortliche Schriftleiterin [Anm. 2]. Ihre Hoffnung, im katholisch geprägten Trier „richtige Sozialisten zu finden“ [Anm. 3], wurde jedoch enttäuscht. Die Trierer Parteifunktionäre und Gewerkschafter erschienen ihr gleichgültig, ohne theoretischen Kenntnisse des Marxismus und verschlossen gegenüber den einfachsten Forderungen des Klassenkampfes. Von frauenpolitischen Forderungen wie „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ wollten sie nichts hören. Frauen wurden als „Schmutzkonkurrentinnen“ des Mannes und „Lohndrückerinnen“ gesehen. Dennoch wurden die Verdienste der Partei im jahrzehntelangen Kampf um das aktive und passive Wahlrecht für Frauen ab 20 Jahren zu Recht betont. Dass bei der Wahl zur Nationalversammlung vom 12. Januar 1919 immerhin 37 Frauen– bei einer Gesamtzahl von 423 Abgeordneten – einen Sitz erzielt hatten, galt vielen Sozialdemokraten irrigerweise als Beleg einer inzwischen erreichten Gleichberechtigung [Anm. 4].

0.2.Begegnung mit Clara Zetkin

Ende 1920 lernte Meyer auf einer Zugfahrt von Wittlich nach Trier eine ältere Dame kennen. Die Unterhaltung verlief anregend. „Und sie verstand, verstand alles. Noch nie war ich so verstanden worden… Auf allen Gebieten verriet sie gründliches Wissen. Sie hatte nämlich sehr geschickt ein kleines Examen mit mir abgehalten, sich aber nicht vorgestellt.“ Als ihr ein kommunistischer Gewerkschafter einige Tage später Grüße bestellte, wusste Meyer, dass sie Clara Zetkin (1857-1933), der wichtigsten Vertreterin der internationalen proletarischen Frauenbewegung, begegnet war. Zetkin war aufgrund politischer Verfolgung inkognito nach Frankreich zu einem Kongress gereist [Anm. 5].

In der Hoffnung, führende SPD-Politiker kennenzulernen, fuhr Meyer im September 1921 auf eigene Kosten als Pressevertreterin zum Görlitzer SPD-Parteitag. Meyer berichtete wie folgt: „Eine langweilige eintägige Frauenkonferenz ging voraus. Ein schlechter Abklatsch der bürgerlichen Frauenbewegung. Auch hier kam nicht zum Ausdruck, daß die Frauenfrage nur als Klassenfrage gelöst werden kann. Das Charakteristischste dieser Frauenkonferenz war die Tatsache, daß die ‚gleichberechtigten‘ Männer entsetzlich viel rauchten und ein ekelhafter Qualm das freie Denken unmöglich zu machen schien.“ Auf dem Parteitag selbst erlebte Meyer viel „Selbstbeweihräucherung und Etikette“ der männlichen Parteigrößen – in den Augen von Meyer alles „Reformisten,“ weil sie „die nach Kriegsende möglich gewordene Revolution verraten hatten.“ Ihre kritischen Fragen blieben unbeantwortet, und sie selbst wurde immer wieder abgefertigt mit dem Satz: „Ach Kindchen, davon verstehen Sie noch nichts!“. Frustriert reiste sie vorzeitig zurück und verzichtete bewusst auf einen Bericht in der „Volkswacht“ „aus Angst, in Trier könne sie jeden Glauben für den Sozialismus zerstören" [Anm. 6].

0.3.Frauenbewegung und Pazifismus

Vier Jahre nach Weltkriegsende verfasste Maria Reese nach einer Reise zu den Schlachtfeldern in Frankreich einen noch heute bewegenden Reisebericht mit dem Titel „Zwischen den Trümmern einer Männerwelt“. Dieser fand als Separatdruck der Zeitschrift „Die Frau im Staat“ [Anm. 7], herausgegeben von der Internationalen Frauenliga für Freiheit und Frieden, weite Verbreitung. Während des Ersten Weltkrieges war im Deutschen Kaiserreich und anderen kriegsführenden Staaten die politische Frauenarbeit fast zum Erliegen gekommen. Gründe dafür waren eine chauvinistische Propaganda, die Politik des „Burgfriedens“ sowie die Versammlungs- und Redeverbote. Bis 1917 verließen 40.000 Frauen die SPD. Der Krieg hatte somit mühsam errungene Erfolge der Arbeiter- und Frauenbewegung zunichtegemacht. Nach Kriegsende verschrieben sich vor allem Aktivistinnen aus der proletarischen Frauenbewegung dem Kampf gegen Militarismus und Aufrüstung. Auch Reese pflegte die Vorstellung von „einem natürlichen weiblichen Pazifismus" [Anm. 8]. Clara Zetkin hatte in ihrem letzten Aufruf gegen den Weltkrieg 1914 Frauen an ihre Rolle als „Hüter des Lebens“ erinnert und die Mütter dazu aufgerufen, ihre Kinder mit dem tiefsten Abscheu gegen den Krieg zu erziehen [Anm. 9].

0.4.Heirat

1923 heiratete Maria Meyer Gottlieb Reese. Ihr Ehemann war von Beruf Tapezierer, arbeitete aber als Parteisekretär der Trierer SPD. In den Jahren 1919 bis 1923 war Gottlieb Reese SPD-Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender im Trierer Stadtparlament [Anm. 10]. Das Ehepaar Reese wurde 1923/24 aus dem Rheinland ausgewiesen. Zunächst Gottlieb Reese am 22. Oktober 1923, dann seine Frau im Juni 1924. Der französischen Besatzungsmacht missfiel die reichsfreundliche Haltung des Ehepaares [Anm. 11]. Ab 1924 lebte Reese als freie Schriftstellerin in Hannover und wurde 1928 für die SPD in den Berliner Reichstag gewählt. Hier begegnete sie erneut Clara Zetkin, die 1918 nach langjähriger Mitgliedschaft die SPD Richtung Spartakusbund/KPD verlassen hatte. Damit wurde Zetkin auch die Schriftleitung der bedeutendsten Frauenzeitschrift, „Die Gleichheit“, entzogen. In der SPD-Fraktion mit 16 Frauen war es vor allem Marie Juchacz (1879-1956), die als Rednerin bei Frauenthemen auftrat.

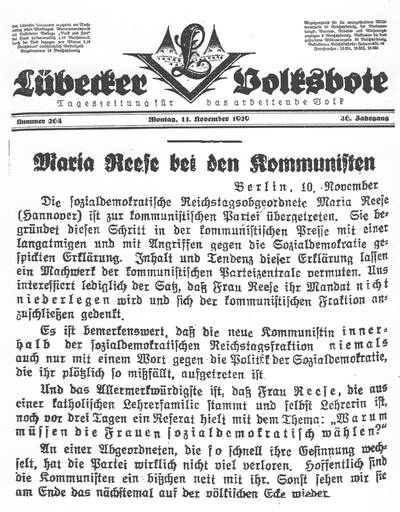

0.5.Wechsel zur KPD

Im November 1929 wechselte Reese unter Mitnahme ihres Mandats zur KPD-Fraktion [Anm. 12]. Die SPD hatte ihren Wahlkampf u.a. unter der Losung „Gegen Panzerkreuzer, für Kinderspeisung“ geführt, aber nach dem Wahlerfolg gegenteilig abgestimmt. Die KPD-Presse jubelte, während SPD-nahe Zeitungen daran erinnerten, dass Reese noch wenige Tage zuvor zum Thema „Warum müssen die Frauen sozialdemokratisch wählen?“ gesprochen hatte.

0.6.Propagandistin der KPD

Reese trat zunehmend als Rednerin und Propagandistin der KPD in Erscheinung – so auch Ende November 1930 beim II. Reichskongress werktätiger Frauen mit über 1.000 Frauendelegierten. Zentrale Forderungen der Abschlusskundgebung im Berliner Sportpalast waren: Beendigung von Lohnraub, Lohnerhöhungen und Schutzmaßnahmen für Mutter und Kind sowie der Kampf gegen den Faschismus. Im Reichstag gehörten scharfe Attacken gegen die NSDAP, aber auch gegen die „Sozialfaschisten“ – gemeint waren die Sozialdemokraten - zum Standardprogramm von Reeses Reden. „Die Verbürgerlichung in der SPD zeigt sich besonders auch in ihrer Stellung zur Frauenfrage. Heute wendet sich die SPD schon gegen sogenannte Doppelverdiener und empfiehlt die Entlassung verheirateter Frauen. Ganz abgesehen davon, daß kein vernünftiger Mensch heute noch von der Frau verlangen kann, entweder im Zölibat zu leben oder auf wirtschaftliche Selbständigkeit zu verzichten, wissen sie ganz genau, daß mit solchen Flickschustereien eine Millionenerwerbslosigkeit nicht einmal gemildert werden kann. Weil sie nicht kämpfen wollen, den Sozialismus nicht wollen, lenken sie auf diese Weise die Massen von der Notwendigkeit der Umgestaltung der Gesellschaft ab und putschen die Geschlechter gegeneinander.“ [Anm. 13].

Ebenso wenig entging Reese, dass für die KPD die Frauenfrage im Klassenkampf eine Nebensächlichkeit darstellte. Denn viele KPD-Funktionäre zeigten an spezifischen „Frauen- und Familienthemen“ kaum Interesse. In einem Brief vom Januar 1933 an Zetkin kritisierte Reese „die kleinbürgerliche Einstellung unserer Genossen gerade bei Frauenfragen“, die „Frauen als unbequem empfinden, wenn sie eigene Initiativen entwickeln“ und stellte fest: „Unsere Frauenabteilung ist eine Katastrophe.“ [Anm. 14].

0.7.Reise in die Sowjetunion und Flucht aus Deutschland

Im Sommer 1931 reiste Reese ohne Unterstützung der KPD, aber ermutigt von Zetkin in die Sowjetunion. Ihr 1932 veröffentlichter Reisebericht „An der Front des Roten Aufbaus“ wurde in der KPD-Presse stark beworben. In geradezu überschwänglichen Tönen lobte Reese die Planwirtschaft, die soziale Lage der Arbeiter und der berufstätigen Frauen: „Für die Frau in der Sowjetunion gibt es weder eine Existenzfrage noch eine Frage des Versorgers, denn sie versorgt sich selbst und findet es immer unwürdiger, ihre Arbeitskraft in kleinlicher, zermürbender Hausarbeit zu verbrauchen, anstatt im Produktionsprozeß am Aufbau einer neuen, schöneren Welt mitzuhelfen. Für dieselbe Arbeit erhält sie überall denselben Lohn wie der Mann.“ [Anm. 15]. Das traf den Ton etlicher Propagandaschriften Anfang der 1930er Jahre. Fünf Jahre später sollte Reese ihre Reise in die Sowjetunion jedoch ganz anders beschreiben und völlig andere Schlüsse ziehen, wie im übernächsten Absatz deutlich wird.

Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933 war Reese nach Skandinavien geflüchtet und agitierte von dort aus gegen das Nazi-Regime. Zuletzt wurde sie aus Schweden ausgewiesen und nach Moskau abgeschoben. Dort traf sie ein letztes Mal die schwerkranke, von der KP kaltgestellte Clara Zetkin. Diese nahm ihr das Versprechen ab, weiterhin für die Arbeiter und proletarischen Frauen zu kämpfen. Reese galt inzwischen als „Verräterin“, weil sie ohne Genehmigung der Partei ausgereist war und der KPD ein völliges Versagen im Kampf gegen Hitler vorgeworfen hatte. . Im Oktober desselben Jahres trat sie aus der KPD aus, wodurch sie ihrem wenig später erfolgten Parteiausschluss zuvorkam. In einem Offenen Brief rechnete Reese knallhart mit dem Stalinismus ab. So schrieb sie u.a.: „Das Komintern [Anm. 16] -Diktat hat die KPD wehrlos gemacht, weil es Gesinnungsknechte erzog, den demokratischen Einfluss der Arbeiter auf die Politik und Führung der Partei ausschaltete und die Führerauslese verhinderte. Wer selbständig denkt, verfällt der Feme. Als dann aber die Situation kam, in der Moskau Euch ohne Kommando ließ, wart ihr ‚großen Führer‘ kopf- und ratlos. Die Demokratie der Arbeiter, die Euch über ihre Kraft und über ihren Kampfesmut hätten berichten können, die sogar fähig gewesen wären, Euch Moskauer Papageien in der schicksalsschweren Stunde zu führen, hattet ihr dünkelhaft beseitigt.“ [Anm. 17]. Reese wollte ihrem Parteiausschluss unbedingt zuvorkommen, der Ende 1933 erfolgte. In der Begründung hieß es unter der Überschrift „Maria Reese als Parteiverräterin aus der KPD ausgeschlossen“: „Berlin, 3.11.33. der illegale Pressedienst der KPD teilt mit, dass Maria Reese auf Beschluss der Parteileitung aus der KPD ausgeschlossen wurde. Die Gründe dieses Ausschlusses sind folgende: Durch ihre unverantwortlichen Schwätzereien, ihre Lügen und ihre Verbindungen mit den konterrevolutionären Elementen aus dem trotzkistischen Lager hat die ehemalige Reichstagsabgeordnete Maria Reese die Hitlerregierung unterstützt und ihre Mitglieder der Partei und Sympathisierende denunziert. Bereits vor Monaten war ihr jede Parteiarbeit untersagt und die Frage des Ausschlusses wurde aufgrund des tiefen Mangels an Glauben an die Kraft der deutschen Arbeiterklasse ins Auge gefasst, was sie zu unsinnigen Behauptungen veranlasste und sie von einer ‚unwürdigen‘ Niederlage der deutschen Arbeiter sprechen ließ.“ Trotzki, mit dem Reese in Paris bis zum Frühjahr 1934 zusammenarbeitete, veröffentlichte seinen Kommentar „Maria Reese und die Komintern“ in der gleichen Zeitung [Anm. 18]. Dieser wurde als illegaler Druck weit in Deutschland verbreitet. Trotzki unterstützte die Position von Reese uneingeschränkt auch deshalb, weil seine eigenen Warnungen an die deutschen Kommunisten ignoriert worden waren. So schrieb er: „Die deutsche Agentur der Kominterbürokratie hat nichts begriffen, nichts vorhergesehen, nichts vorbereitet. Die revolutiomäre Arbeit ersetzte sie durch Geschwätz und Geprahle. Jahrelang betrog sie Arbeiter und Partei…Im Augenblick von Hitlers Machtantritt und besonders im Augenblick des von Görings Agenten angelegten Reichstagsbrandes zerfielen die revolutionären Illusionen der besten Elemente aus dem Parteiapparat zu Staub. Das Zentralkomitee überließ die Partei ihrem Schicksal, ohne Führung, ohne Losungen, selbst ohne Erklärungen. Ein ähnlicher Treuebruch seitens der Führer ist in der Geschichte des revolutionären Kampfes nicht gesehen worden.“ [Anm. 19].

0.8.Mitarbeiterin der Antikomintern

Ab 1935 war Reese Mitarbeiterin der „Antikomintern" [Anm. 20], einer Abteilung von Goebbels Propagandaministerium in Berlin unter Leitung des extremen Antisemiten Dr. Eberhard Taubert. Hier verfasste Reese 1938 ihre bekannteste Publikation mit dem Titel „Abrechnung mit Moskau“. Von ihren früheren fantastischen Schilderungen zum Wohlergehen der Frauen im „Arbeiter- und Bauernparadies“ war nichts mehr zu lesen – im Gegenteil: Drastisch schildert sie Hungersnot und Verelendung der Massen. „Es handelt sich in der Sowjetunion eben um das raffinierteste System menschlicher Ausbeutung zur Erhaltung der Macht einer kleinen Clique um Stalin.“ [Anm. 21]. Reeses Schlussfolgerungen zur Sowjetunion gipfelten in einem Plädoyer für den deutschen Nationalsozialismus: „Der deutsche Arbeiter hat eingesehen, dass der marxistische Weg zur Katastrophe des Gesamtvolkes führt, unter der er immer an erster Stelle leiden muss. Er begreift, dass der Nationalsozialismus ihn zwar allmählich, aber sicher zu dem Ziel gerechter Lebensbedingungen führt, zum Sozialismus.“[Anm. 22]. Deutlicher konnte der Verrat nicht formuliert werden.

Vor allem Clara Zetkin hatte große Hoffnungen in Reese für einen gemeinsamen Kampf gegen die stalinistische Ausrichtung der KP gesetzt. Ihr Tod im Juni 1933 ersparte ihr, den politischen Seitenwechsel von Maria Reese ins Braune – und nach 1950 ins revisionistische Lager der jungen Bundesrepublik mitzuerleben. In diesen Kreisen – im Umfeld der rechtsgerichteten „Deutschen Soldatenzeitung“ – war auch kein Platz mehr für Reeses frühere Vorstellungen aus der proletarischen Frauenbewegung. Und so schwieg Reese zu diesem Thema.

Maria Reese gilt in kommunistischen Kreisen bis heute als „Denunziantin“ und „Verräterin“, vor allem, weil sie sich nach 1945 rechtskonservativen und den Kommunismus abwertenden Gruppierungen zugewandt und angedient hat. So richtig diese harten Urteile sein mögen, so wird doch häufig übersehen, dass Maria Reese eine überzeugte Kämpferin für eine gerechtere und bessere Welt war, die als emanzipierte Frau und Frauenrechtlerin auch schwere persönliche Schicksalsschläge hinnehmen musste und unter der ideologischen Borniertheit ihrer politischen Mitstreiter zu leiden hatte. [Anm. 23].

Das Urteil von Werner Abel soll hier am Ende stehen: „Von den Idealen, die sie einst zur Arbeiterbewegung geführt hatten, war nichts mehr übriggeblieben. Ihr extremer Antikommunismus […] war in Hass umgeschlagen. Dieser Hass verstellte ihr den Blick auf die Grenzen des Zulässigen, und so ließ sie es zu, dass sich diejenigen ihres Schicksals bemächtigten, die sich mit der Niederlage des NS-Regimes nicht abfinden wollten. Wenige Ex-Kommunisten sind so weit gegangen wie Maria Reese, die vielleicht nichts anderes war als eine exponierte Tochter des Jahrhunderts der Extreme.“ [Anm. 24].

0.9.Quellen und Literatur

Abel, Werner: Der Fall Maria Reese. In: Verrat. Die Arbeiterbewegung zwischen Trauma und Trauer, hg. v. Simone Barck und Ulla Plener, Berlin 2009, S. 204–237.

Hedeler, Wladislaw; Vatlin, Alexander (Hg.): Die Weltpartei aus Moskau. Der Gründungskongress der Kommunistischen Internationale 1919. Protokoll und neue Dokumente, Berlin 2008.

Hervé, Florence: Clara Zetkin. In: Digitales Deutsches Frauenarchiv, 2024, www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/clara-zetkin.

Rath, Jochen: Volkswacht. Organ der Sozialdemokratie für das östliche Westfalen und die Lippischen Freistaaten, 2018, https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/titleinfo/6509440.

Schmit, Franz-Josef: Harro Dagobert Reese als Opfer der NS-Wehrmachtsjustiz. Eine biografische Erinnerung. In: Kurtrierisches Jahrbuch 2013, S. 333–358.

Schröder, Joachim: Antikomintern, 16.01.2025, https://www.nsdoku.de/lexikon/artikel/antikomintern-27.

Weber, Hermann: Zwischen kritischem und bürokratischen Kommunismus. Unbekannte Briefe Clara Zetkins. In: Archiv für Sozialgeschichte 11 (1971).

Briefwechsel Zetkin an Reese in Utopie kreativ. Heft 201/202 (Juli/August 2007, S. 626–631).

Anmerkungen:

- Angaben nach Lebenslauf Oldenburg. M.R. hat nach 1945 wiederholt Versuche unternommen, ihre Biografie aufzuzeichnen – überliefert sind verschiedene Versionen, aber keine vollständige Autobiografie. Biografische Angaben hier nach BArch Berlin-Lichterfelde RY 1/I 2/707/53 (Lebenslauf, Manuskript) und Lebenslauf in Akte Wiedergutmachung Rep 400 – Akte 12, Nr. 61, Landesarchiv Niedersachsen, Standort Oldenburg. Aufzeichnungen und Briefe auch im Nachlass Maria Reese (BArch Koblenz, Kleine Erwerbungen, Nr. 379). Die bislang intensivste Auseinandersetzung mit Reeses politisch-ideologischen Anschauungen und Abgeordnetentätigkeit in der SPD- und KPD- Reichstagsfraktion stammt von Werner Abel 2009, Der Fall Maria Reese. In: Verrat. Die Arbeiterbewegung zwischen Trauma und Trauer. Hrsg. von Simone Barck und Ulla Plener. Berlin 2009, S. 204–237. Zurück

- Vgl. Klopp 1979, S. 96f. Zurück

- Zitate im Folgenden aus dem Lebenslauf (Manuskript), wie Anm. 1. Zurück

- Zu den biografischen Angaben, vgl. Anm. 1. Zurück

- Briefwechsel Reese-Zetkin, vgl. Weber 1971. Teilweise auch im Nachlass BArch Koblenz (wie Anm. 1). Vgl. auch zu Zetkin auch Hervé 2024. Zurück

- Zitate aus Lebenslauf (Manuskript), wie Anm. 1. Zurück

- Exemplar im Feministischen Archiv und der Bibliothek (FMT FrauenMediaTurm Köln). Zurück

- Reese, Maria: „Zwischen den Trümmern der Männerwelt“. Zurück

- Zu Zetkins Protest gegen den Ersten Weltkrieg vgl. Zetkins Beitrag in der Zeitschrift „Die Gleichheit“ vom 5. August 1914 unter dem Titel „Proletarische Frauen, seid bereit!“. Zurück

- Gottlieb Reese lebte ab März 1928 in Berlin-Neukölln, wo er eine Gaststätte betrieb. Politisch trat er kaum noch in Erscheinung. Vgl. Klopp, Eberhard: Geschichte der Trierer Arbeiterbewegung. Ein deutsches Beispiel Bd. 3, Kurzbiografien 1836-1933. Trier 1979, S. 96f. Zurück

- Vgl. Klopp 1979, S. 96f. Zurück

- Austrittserklärung in Form eines „Offenen Briefes an die SPD-Arbeiter“, vgl. Abel 2009, S. 205. S. a. „Rote Fahne“ Nr. 227 vom 9.11.1929. Zurück

- Reese, Maria: Das wahre Gesicht der S.P.D.: Ein Wort an die S.P.D. Arbeiter, Berlin1930, S. 27. Die Broschüre mit rund 30 Seiten wurde in KPD-Publikationen intensiv beworben und erreichte eine Auflage von über 200.000. In ähnlicher Weise agitierte Reese in der von ihr herausgegebenen Zeitung „Die Rote Einheitsfront“ (1930 bis September 1932). Clara Zetkin schrieb regelmäßig in dieser Zeitung, gelegentlich lieferte der in Wittlich geborene deutsche Jude Erich Glückauf, Sekretär der KPD-Reichstagsfraktion und Bekannter von Maria Reese, Beiträge. Die Zeitung ist einsehbar im BArch Berlin-Lichterfelde (ZF 2569). Zurück

- Zitate, vgl. Weber 1971. Zurück

- Reese, Maria: An der Front des Roten Aufbaus, Berlin 1932, S. 10. Zurück

- Komintern oder KI, kurz für „Kommunistische Internationale“, auch Dritte Internationale genannt. Wurde am 04.03.1918 in Moskau gegründet und 1943 aufgelöst. Sie bildete den internationalen Zusammenschluss der kommunistischen Parteien Europas, Asiens und Lateinamerikas. Vgl. Hedeler; Vatlin, 2008, S. XI. Zurück

- Unser Wort, Nr. 14, Paris Anfang November 1933. Zurück

- Vgl. Trotzki, Leo: Maria Reese und die Komintern, 10.11.1933, https://www.sozialistischeklassiker2punkt0.de/sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1933/leo-trotzki-maria-reese-und-die-komintern.html (Aufruf 31.03.2025). Zurück

- Zit. nach Abel 2009, S. 217. Zurück

- Zit. nach Abel 2007, S. 216 (Mitteilung in der L‘Humanité vom 9. November 1933). Abkürzung für „Gesamtverband antikommunistischer Vereinigungen“. Er wurde im Oktober 1933 gegründet und finanziert durch das Reichspropagandaministerium. Die Hauptaufgabe war die Propagandatätigkeit gegen die Kommunistische Internationale. Vgl. Schröder 2025. Zurück

- Die Broschüre „Abrechnung mit Moskau“ erschien 1938, zu den Hintergründen, vgl. Abel 2009, S. 226f. und S. 231–233. Zurück

- Ebd., S. 93. Zurück

- Dazu zählt die Erschießung ihres einzigen Sohnes im Juni 1944 in Russland als angeblicher Deserteur, vgl. Beitrag des Verfassers: Schmit 2013. Zurück

- Abel 2009, S. 237. Zurück