0.Peter Schöffer (um 1425-1503)

Peter Schöffer (um 1425–1503) war einer der bedeutendsten Buchdrucker, Verleger und Buchhändler im Zeitalter des frühen Buchdrucks. Zusammen mit Johannes Gutenberg (um 1400–1468) und Johannes Fust (1400–1466) wirkte Schöffer an der Erfindung und Verfeinerung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern mit. Nach seiner Zeit mit Gutenberg betrieb er zunächst mit Fust, später in alleiniger Leitung eine Druckerei in Mainz und trug maßgeblich zum ökonomischen und technologischen Erfolg des Buchdrucks im 15. Jahrhundert bei. Auf ihn gehen unter anderem die sogenannten Druckermarken, auch Druckersignete genannt, zurück, mit denen die ersten Drucker die Herkunft ihrer Druckwerke markierten.

1.1.Leben

1.1.1.Herkunft und Ausbildung

Über die Herkunft und das frühe Leben Peter Schöffers ist nur wenig bekannt. Er wurde zwischen 1420 und 1430 in Gernsheim am Rhein geboren. Wer seine Eltern waren, ist nicht überliefert. Der Familienname Schöffer, der vom Schäfer-Beruf abgeleitet werden kann, ist in Gernsheim jedoch gebräuchlich. Die Stadt Gernsheim vermutet sein Geburtshaus im sogenannten Schafsviertel, der heutigen Schöfferstraße. Es ist unklar, welche Schulbildung er erhielt. Jedoch soll er zwischen 1444 und 1449 an der Universität Erfurt immatrikuliert gewesen sein. [Anm. 1]

Der erste gesicherte Nachweis von Peter Schöffer stammt aus dem Jahr 1449, als er an der Universität in Paris studierte. Schöffer verdiente zu dieser Zeit seinen Lebensunterhalt als Kalligraph und Abschreiber. In einem sogenannten Kolophon, der Schlussschrift einer Handschrift mit Informationen über Inhalt, Verfasser, Hersteller und Produktionsdetails, nennt er sich 1449 „Petrus de Gernsheim alias Moguntia“ („Peter aus Gernsheim, sonst Mainz“). Peter Schöffer gab somit die Stadt Mainz als seinen zweiten Herkunftsort an, der in Paris wohl deutlich bekannter gewesen sein dürfte als das kleinere Gernsheim. Die Handschrift befand sich lange in der Universitätsbibliothek Straßburg, bis diese im Jahr 1870 durch deutsche Truppen zerstört wurde und die Handschrift verloren ging. [Anm. 2]

Die Studienfächer Schöffers sind nicht überliefert. Er wurde später häufig als Kleriker („clericus“) bezeichnet, weshalb er möglicherweise ein Studium der Theologie absolvierte. Aufgrund seiner späteren Heirat, dürfte Schöffer allerdings nur die niederen Weihen empfangen haben und damit Minorist gewesen sein. Diese Position erlaubte es Klerikern, sich später von den Weiheversprechen dispensieren zu lassen, um heiraten zu können. Darüber hinaus ist nicht eindeutig belegt, ob Schöffer im Rahmen seines Studiums einen akademischen Abschluss erlangte. [Anm. 3]

1.1.2.Arbeit mit Gutenberg

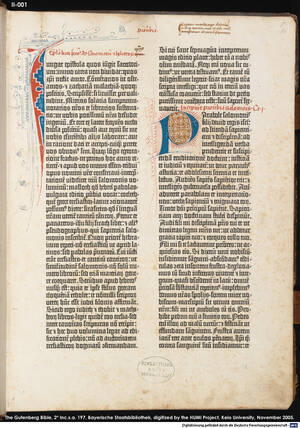

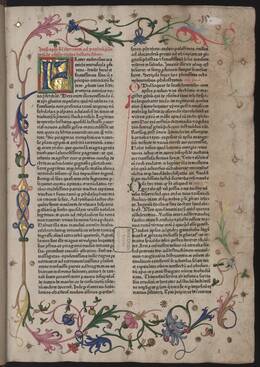

- Geschmückte Seite der Gutenbergbibel (1452-1454) mit 42 Zeilen, dem ersten mit beweglichen Lettern gedruckten Buch der westlichen Welt.[Bild: Bayerische Staatsbibliothek [CC BY-NC-SA 4.0]]

Johannes Gutenberg (um 1400–1468) arbeitete seit 1448 in Mainz an der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. 1450 ging er eine Geschäftsbeziehung mit Johannes Fust (um 1400–1466) ein, der ihn mit Darlehen über mehrere hundert Gulden unterstützte. [Anm. 4]

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland tritt Peter Schöffer um 1452 als Mitarbeiter Gutenbergs in Erscheinung. In Mainz war er zusammen mit Gutenberg, Fust und weiteren Mitarbeitern am Druck der 42-zeiligen Bibel beteiligt. Die berühmte Gutenberg-Bibel ist das erste mit beweglichen Metalllettern und Druckerpresse gedruckte Buch der westlichen Welt. Die 1282 Seiten umfassende Bibel in lateinischer Sprache wurde innerhalb einer etwa zweijährigen Arbeitszeit zwischen 1452 bis 1454 in einer Auflage von 180 Exemplaren gedruckt (150 Stück auf Papier, etwa 30 auf teurerem Pergament). [Anm. 5]

Im Jahr 1455 führten finanzielle Streitigkeiten zum Bruch der Partnerschaft zwischen Gutenberg und Fust. Im sogenannten Helmaspergerschen Notariatsinstrument vom 6. November 1455 ist der Rechtsstreit zwischen Gutenberg und Fust überliefert. Fust warf Gutenberg dabei vor, die für den Druck der Bibel bereitgestellten Mittel für andere Druckvorhaben zweckentfremdet zu haben. Peter Schöffer trat in diesem Prozess als Zeuge auf und stand dabei auf Seiten Fusts. Während der genaue Ausgang des Prozesses nicht überliefert ist, muss Fust vermutlich recht gegeben und ihm zumindest Teile von Gutenbergs Druckerwerkstatt im „Hof zum Humbrecht“ zugesprochen worden sein. Peter Schöffer verblieb in der Druckerei und betrieb sie nach dem Rechtsstreit zusammen mit Johannes Fust. [Anm. 6]

1.1.3.Partnerschaft mit Johannes Fust

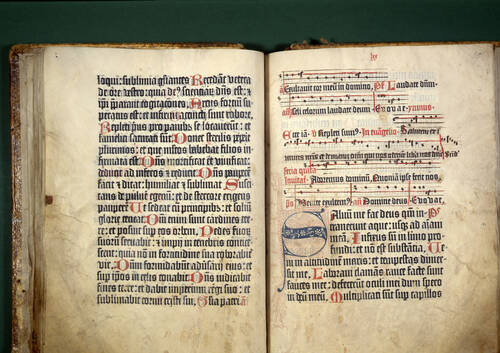

Schöffer und Fust führten das Unternehmen in den folgenden Jahren gemeinsam. Bereits 1457 erschien mit dem Mainzer Psalter ihr erstes und bedeutendstes gemeinsames Werk. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der die neue Druckergemeinschaft ein neues Werk mit eindrucksvoller Typengestaltung produzierte, wird in der Forschung immer wieder angenommen, dass der Psalter bereits vor dem Zerwürfnis mit Gutenberg in Planung gewesen sein muss.

Der Mainzer Psalter gilt heute als eines der herausragendsten Werke der frühen Buchdruckerkunst und imitierte die kalligraphische Manuskripttradition. Der Psalter zeichnete sich vor allem durch den aufwendigen mehrfarbigen Druck aus. Der Psalter zeichnete sich vor allem durch den aufwendigen mehrfarbigen Druck aus, bei dem neben dem Fließtext auch die Initialen, die Gliederungs- und Schmuckbuchstaben sowie der Buchstabenschmuck gedruckt wurden. Bei der Gutenberg-Bibel wurde nur der Text gedruckt und die Schmuckelemente per Hand hinzugefügt und ausgemalt. Im Mainzer Psalter wurden dagegen nur Noten und Notenlinien händisch eingefügt. Die Matrizen der Schmuckelemente hingegen wurden einzeln mit roter oder blauer Farbe eingefärbt und zusammen mit dem schwarz gefärbten Text in einem einzigen Druckvorgang gedruckt. Dieses Verfahren war dadurch besonders aufwendig und konnte sich nicht nachhaltig durchsetzen. Dennoch macht es den Mainzer Psalter zu einem der bedeutendsten Werke des frühen Buchdrucks. [Anm. 7]

- Seite aus dem Mainzer Psalter, 1457. Dabei wurde ein aufwendiger Drei-Farben-Druck (Schwarz, rot und blau) verwendet und nur Notenlinien und Noten per Hand eingezeichnet.[Bild: Deutsche Fotothek [CC BY-SA 4.0]]

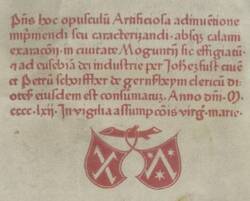

Darüber hinaus weist der Mainzer Psalter als erstes gedrucktes Buch ein Impressum auf. Die Schlussschrift beinhaltet sowohl das Datum der Fertigstellung, den 14. August 1457, als auch die Namen von Fust und Schöffer. Von den 13 erhaltenen Exemplaren weist das Wiener Exemplar zudem zum ersten Mal die Druckermarke von Fust und Schöffer auf: Zwei miteinander verbundene, an einem Ast hängende Wappenschilde, im linken Schild zwei gekreuzte Winkelhaken, im rechten ein V-förmiger Winkelhaken mit drei Sternen. Das Signet erscheint erst wieder 1462 und wurde fortan als Kennzeichnung der Druckwerke von Fust und Schöffer verwendet. Das Signet wurde in der Forschung vielfach als Allianzwappen der beiden Frühdrucker interpretiert. [Anm. 8] Die Druckermarken dienten vornehmlich als Rechtssymbole, die gegen unrechtmäßigen Nachdruck schützen und für handwerkliche und inhaltliche Qualität bürgen sollten. Durch das Fehlen eines verbindlichen Urheberrechts konnten die Druckermarken diese Aufgabe jedoch nur unzureichend erfüllen und übernahmen zunehmend eine schmückende und repräsentative Funktion.

Schöffer und Fust druckten in den folgenden Jahren eine große Anzahl weiterer Werke. Die gemeinsame Werkstatt entwickelte dabei eine Vielzahl neuer Drucktypen, die Schöffer zugeordnet werden. Seine Erfahrungen im Bereich der Kalligraphie sowie seine Kenntnisse des Buchmarktes aus seiner Zeit in Paris begünstigten die vielfältigen Tätigkeiten beim Vertrieb des neuen Buchdrucks, wie die Auswahl der zu druckenden Werke und ihr Verkauf. Johannes Fust verstarb 1466 während einer Geschäftsreise in Paris an der dort ausbrechenden Pest. Das letzte gemeinsame Werk von Fust und Schöffer war der Druck von Ciceros De Officiis vom 4. Februar 1466. [Anm. 9]

1.1.1.Schöffer als alleiniger Leiter der Druckerei

Nach Fusts Tod heiratete Peter Schöffer zwischen 1466 und 1469 dessen Tochter Christine. Fusts Witwe Margarete hingegen heiratete im Jahr 1467 Conrad Henkis. In der Folgezeit übernahm Schöffer die alleinige Leitung der Druckerei und Verlagsanstalt. In späteren Drucken wird nur noch Schöffer als Hersteller und Drucker genannt. Schöffer konnte mit seinen Druckwerken weiterhin Erfolge verzeichnen und baute das Unternehmen in den folgenden Jahren weiter aus. Im Jahr 1477 erwarb er den „Hof zum Korb“ (Am Brand 6) in Mainz und vereinigte ihn mit dem benachbarten „Hof zum Humbrecht“. Der Hof ist heute auch als „Schöfferhof“ bekannt.

Daneben verfügte Schöffer auch in anderen Städten über Besitz. So besaß er auch ein Haus in Frankfurt am Main und unterhielt dort sowie in Paris umfangreiche Bücherlager. Das Bücherlager in Paris wurde Anfang der 1470er Jahre durch den französischen Staat beschlagnahmt. [Anm. 10]

Peter Schöffer war trotz seiner engen Verbindungen zu Mainz nie Bürger der Stadt. Stattdessen wurde er am 17. September 1479 Bürger der Stadt Frankfurt. Das Bürgerrecht einer Stadt wie Frankfurt bot unter anderem hilfreichen Schutz in Konfliktfällen, sodass ihn vermutlich auch seine Erfahrungen der Beschlagnahme seiner Güter in Paris zu diesem Schritt bewogen haben dürften. Gleichzeitig erleichterte das Bürgerrecht den Handel mit seinen Büchern in Frankfurt. Zunächst in Kooperation mit Fust und später mit Conrad Henkis etablierte Schöffer die Frankfurter Messe als Umschlagplatz für gedruckte Bücher. Aus diesem Grund gelten Schöffer, Fust und Henkis als Mitinitiatoren der Frankfurter Buchmesse, die seit 1485 unter diesem Namen stattfindet. [Anm. 11]

Schöffer bewarb seine gedruckten Bücher dabei auch aktiv. So ist aus dem Jahr 1469 eine gedruckte Buchanzeige erhalten, in der 21 gedruckte Werke aus den Jahren von 1458 bis 1469 angepriesen wurden. Schöffers Sortiment umfasste dabei nicht nur Bücher aus seiner eigenen Druckerei, sondern auch Werke anderer Drucker. Er bot Bücher auf Wunsch der Kunden auch nicht mehr ausschließlich als lose Blätter, sondern gebunden und illuminiert zum sofortigen Gebrauch an. [Anm. 12]

Peter Schöffer war ab 1489 als weltlicher Richter in Mainz tätig und ist in dieser Position noch 1503 nachweisbar. Darüber hinaus handelte Schöffer nicht nur mit Büchern, sondern auch mit anderen Gütern. 1495 war er an einem Bergwerksunternehmen beteiligt und bezog noch Anfang des 16. Jahrhunderts 112 Zentner Wachs, die vermutlich zum Weiterverkauf bestimmt waren. [Anm. 13]

Peter Schöffer verstarb vor dem 8. April 1503. Das letzte gedruckte Werk mit seinem Namen war die 4. Auflage des Mainzer Psalter, die am 20. Dezember 1502 erschien. [Anm. 14]

1.2.Werk

Über Peter Schöffers tatsächlichen Anteil an der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern wird immer wieder spekuliert. Er selbst rühmte sich nie, Miterfinder der Druckkunst zu sein. In einem Begleitgedicht zu einem Justiniandruck sagte er jedoch, er sei später zum Druckerhandwerk gekommen als Fust und Gutenberg, habe diese aber bald übertroffen. Besonders seine direkten Nachkommen sprachen ihm und Fust einen großen Anteil an der Erfindung und Verbesserung des Buchdrucks zu. Schöffer soll dabei einige ergänzende Erfindungen gemacht haben, wobei jedoch nicht überliefert ist, welche Erfindungen im Detail auf ihn zurückgehen.

Es ist zudem unklar, ob Peter Schöffer die schwierige Kunst des Metallschnitts beherrschte und damit selbst als Stempelschneider tätig war. Jedoch arbeitete er als gelernter Kalligraph sehr wahrscheinlich aktiv an der Gestaltung von Drucktypen mit. Daher wird Schöffer zumindest eine Beteiligung an der Entstehung zahlreicher Druck- und Schrifttypen zugesprochen. [Anm. 15]

Unbestritten ist hingegen Schöffers Anteil an der Verbreitung des Buchdrucks. Er zeichnete sich als Drucker, Verleger und Buchhändler in besonderem Maße aus. Auf ihn sind in Verbindung mit Fust einige Innovationen der Buchkunst zurückzuführen, die bis heute zum Standard gehören. So etwa das Impressum, den Aufbau von Verlagen als eigene Marken, Layoutvarianten, Bücheranzeigen sowie Titelblätter.

Von Peter Schöffer sind eine große Anzahl verschiedener Drucke überliefert, so etwa 130 Buchdrucke, von denen 75 rein liturgische beziehungsweise theologische Werke umfassen. Daneben finden sich einige Ausgaben rechtswissenschaftlicher Werke sowie antiker Klassiker. Viele Werke erschienen dabei auch in mehreren Auflagen, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet.

Zu den bedeutendsten Drucken Peter Schöffers gehört der bereits erwähnte Mainzer Psalter von 1457. Daneben ist zudem die 48-zeilige Bibel von 1462 zu erwähnen, mit der Fust und Schöffer eine neue Type mit kleineren Lettern einführten.

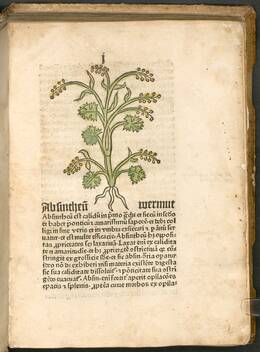

Im Jahr 1484 erschien das Herbarius Latinus aus der Druckerwerkstatt Schöffers, das erste in Deutschland gedruckte Kräuterbuch. Dieses zeichnete sich durch Abbildungen mit zu diesem Zeitpunkt unbekannter realistischer Naturnähe aus. [Anm. 16]

- Erste Seite der 48-zeiligen Bibel der Werkstatt Fust und Schöffer, 1462[Bild: Bayerische Staatsbibliothek [CC BY-NC-SA 4.0]]

- Seite mit Zeichnung zum Wermutkraut (hier: absintheu wermut) aus dem Herbarius, 1483[Bild: Bayerische Staatsbibliothek [CC BY-NC-SA 4.0]]

Darüber hinaus druckte Schöffer mehr als hundert Kleinschriften und Einblattdrucke. Diese umfassten Ablassbriefe, Almanache, päpstliche und kaiserliche Bullen, Edikte, Verlautbarungen, Gerichtsordnungen und Reichstagsinstruktionen. Schöffers Beziehung zu Mainz, als wichtiges, kirchenpolitisches und weltliches Zentrum des Heiligen Römischen Reiches, begünstigte dabei seine Auftragslage. [Anm. 17]

1.1.Nachkommen und Vermächtnis

Peter Schöffer hatte mit seiner Ehefrau Christine, geb. Fust (* um 1445), vier Söhne. Bis auf den jüngsten waren alle Söhne auch in der Druckkunst tätig.

Gratian Schöffer (gest. nach 1516) führte eine Druckerei in Oestrich im Rheingau.

Peter Schöffer der Jüngere (1475/80–1547) spezialisierte sich auf den Druck von Musiknoten und wurde einer der ersten und bedeutendsten Musikdrucker in Deutschland. Er wirkte zunächst in Mainz, später in Worms, Straßburg, Basel und Venedig.

Johann Schöffer (gest. 1531) führte nach dem Tod Peter Schöffers das väterliche Unternehmen in der Werkstatt in Mainz weiter. Wie schon sein Vater konzentrierte er sich dabei vor allem auf den Druck antiker Klassiker und liturgisch-theologischer Werke.

Von Schöffers jüngstem Sohn Ludwig sind keine Lebensdaten überliefert. [Anm. 18]

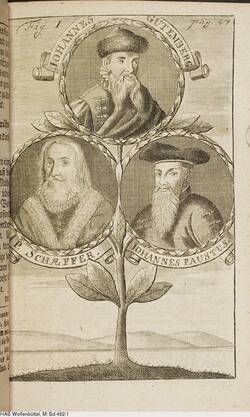

- Trias der Druckkunst: Gutenberg - Fust - Schöffer. Aus Gessner, Christian Friedrich: Die so näthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerei. Bd. 1. Leipzig 1740, Fig. 1, Pag. 47.[Bild: Gessner, Christian Friedrich; Deutsches Textarchiv [CC BY-SA 4.0]]

Schöffers Nachkommen sprachen ihrem Vater und ihrem Großvater, Johannes Fust, großen Anteil an der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern zu. Sein Sohn Johann sagte 1505, Fust und Schöffer hätten Gutenbergs Erfindung verbessert. 1515 nennt er gar nur Fust als alleinigen Erfinder, der den Buchdruck mit der Unterstützung Schöffers vollendet habe.

Doch auch andere Zeitgenossen berichteten von der Erfindung des Buchdrucks, insbesondere seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auch sie ehrten Schöffers Beteiligung, vor allem im Hinblick auf technische Verdienste. Details zu seinem Beitrag oder biographische Aspekte Schöffers wurden dabei jedoch kaum beschrieben. In der Folge entwickelte sich die Vorstellung der Erfinder als eine Trias, einer Dreiheit, die an die Dreieinigkeit des christlichen Glaubens angelehnt ist. Diese umfasste Gutenberg, Fust und Schöffer.

Im Laufe der Überlieferungsentwicklung trat Schöffer jedoch zunehmend in den Hintergrund. Seine Darstellung als jugendlicher Gehilfe Gutenbergs gehörte lange zu den verbreitetsten Vorstellungen des Frühdrucks. Anfang des 21. Jahrhunderts folgte eine erneuerte Beschäftigung mit Schöffer und seinem Einfluss auf den Buchdruck, die ihn wieder vermehrt in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte. [Anm. 19]

Im Jahr 1836 wurde Peter Schöffer in Gernsheim ein Denkmal errichtet, das vom Darmstädter Hofbildhauer Johann Baptist Scholl (1818–1881) gestaltet wurde. Das Denkmal entstand damit ein Jahr vor dem Mainzer Gutenberg-Denkmal. 1858 wurde in Frankfurt ein Denkmal des Bildhauers Eduard Schmidt von der Launitz (1797–1869) mit Figuren von Johannes Gutenberg, Johannes Fust und Peter Schöffer eingeweiht. [Anm. 20]

Anlässlich des 500. Todestages Peter Schöffers wurde der Stadt Gernsheim im Jahr 2003 die offizielle Bezeichnung „Schöfferstadt“ verliehen.

- Schöffer-Denkmal in Gernsheim, errichtet 1836[Bild: Armin Kübelbeck [CC BY-SA 3.0]]

- Gutenberg-Denkmal mit Statuen von Gutenberg, Fust und Schöffer in Frankfurt am Main[Bild: Wikipedia-Nutzer "Epizentrum" [CC BY-SA 3.0]]

Daneben ist die Weizenbiermarke „Schöfferhofer“ nach dem ehemaligen Hof Peter Schöffers in Mainz benannt, in dem die ursprüngliche Brauerei gegründet wurde. Die Marke ist bis heute mit einem Portrait Peter Schöffers geschmückt. [Anm. 21]

Verwendete Literatur:

- Beinert, Wolfgang: Schöffer, Peter. In: Typenlexikon.de, URL: https://www.typolexikon.de/peter-schoeffer/ (aufgerufen am: 22.07.2025).

- Corsten, Severin: Schöffer, Peter d. Ä. In: Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 6. Stuttgart 2003, S. 579–580.

- Corsten, Severin: Schöffer, Peter der Ältere. In: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 359. Online-Version. URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118609947.html#ndbcontent (aufgerufen am: ).

- Das Helmerspergersche Notariatsinstrument im Projekt Gutenberg Digital. Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, URL: http://www.gutenbergdigital.de/notar.html (aufgerufen am: 22.07.2025).

- Empell, Hans-Michael: Gutenberg vor Gericht: der Mainzer Prozess um die erste gedruckte Bibel. Frankfurt am Main 2008.

- Füssel, Stephan: Psalterium Moguntinum. In: Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 6. Stuttgart 2003, S. 123–124.

- Hanebutt-Benz, Eva-Maria: Peter Schöffer aus Gernsheim. Sein Bild in Überlieferung und Legende. Eine Skizze. Mainz 2004.

- Lehmann-Haupt, Hellmut: Peter Schöffer aus Gernsheim und Mainz. Wiesbaden 2002.

- Mozer, Isolde: Schöffer, Peter. In: Biogaphisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 44. Nordhausen 2022, Sp. 1200–1218.

- Nonnenmacher, Thomas: Die Brauerei zum Schöfferhof. In: Ausstellung: Frisch vom Fass. Geschichte des Bierbrauens in Mainz. Vom 15. Juni 2012 bis 3. Februar 2013. Herausgeber Stadthistorisches Museum Mainz. Digitale Ausstellung, URL: https://www.stadtmuseum-mainz.de/ausstellungen/digital/die-digitale-ausstellung-frisch-vom-fass-geschichte-des-bierbrauens-in-mainz/9-die-brauerei-zum-schoefferhof.html (aufgerufen am: 22.07.2025).

- Ruppel, Aloys: Peter Schöffer der Ältere. In: Altmeister der Druckschrift. Frankfurt am Main 1940, S. 25–34.

- Schmidt, Rudolf: Schoeffer, Peter. In: Deutsche Buchhändler. Deutsche Buchdrucker. Bd. 5. Berlin 1908, S. 854–857.

- Schneider, Cornelia: Mainzer Drucker – Drucken in Mainz. In: Gutenberg. Aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Hrsg. von der Stadt Mainz anlässlich des 600. Geburtstags von Johannes Gutenberg. Mainz 2000. S. 191-235.

Anmerkungen:

- Vgl. Mozer 2022, Sp. 1200–1201. Zurück

- Vgl. Ruppel 1940, S. 25; Lehmann-Haupt 2002, S. 9–14; Mozer 2022, Sp. 1201. Zurück

- Vgl. Mozer 2022, Sp. 1202. Zurück

- Vgl. Das Helmerspergersche Notariatsinstrument im Projekt Gutenberg Digital. Universität Göttingen, URL: http://www.gutenbergdigital.de/notar.html (aufgerufen am: 22.07.2025); Empell 2008, S. 20–21. Zurück

- Vgl. Schneider 2000, S. 196-200; Mozer 2022, Sp.1202–1203. Zurück

- Vgl. Ruppel 1940, S. 28–32; Lehmann-Haupt 2002, S. 6; Corsten 2003, S. 579; Corsten 2007, S. 359; Mozer 2022, Sp. 1203; Das Helmerspergersche Notariatsinstrument im Projekt Gutenberg Digital. Universität Göttingen, URL: http://www.gutenbergdigital.de/notar.html (aufgerufen am: 22.07.2025); Empell 2008. Zurück

- Vgl. Füssel 2003, S. 123–124; Corsten 2007, S. 359; Mozer 2022, Sp. 1203–1205. Zurück

- Isolde Mozer ist dagegen der Meinung, dass es sich dabei weniger um ein Wappen als mehr um eine Verbildlichung des christlichen Selbstverständnisses der beiden Drucker handelt. Die Winkelhaken interpretiert sie dabei als Darstellung griechischer Buchstaben. Das X-förmige Chi stehe für Christus, während das V-förmige Lambda für logos stehe. Das Signet formuliere damit eine „Kurzaussage über seinen [Schöffers] christlichen Glauben, nämlich die Gewissheit der Inkarnation Gottes: »Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt«, wie es im Prolog des Johannesevangeliums heißt.“ Vgl. Mozer 2022, Sp. 1205. Zurück

- Vgl. Schmidt 1908, S. 854; Schneider 2000, S. 212-215, S. 220-224; Lehmann-Haupt 2002, S. 6; Mozer 2022, Sp. 1205–1206. Zurück

- Vgl. Ruppel 1940, S. 28; Schneider 2000, S: 220-225; Corsten 2007, S. 359; Mozer 2022, Sp. 1207. Zurück

- Vgl. Lehmann-Haupt 2002, S. 80–81; Corsten 2007, S. 359; Mozer 2022, Sp. 1207–1208. Zurück

- Vgl. Lehmann-Haupt 2002, S. 68–72; Mozer 2022, Sp. 1208. Zurück

- Vgl. Ruppel 1940, S. 28; Schneider 2000, S: 221. Zurück

- Vgl. Lehmann-Haupt 2002, S. 8; Corsten 2003, S. 579. Zurück

- Vgl. Ruppel 1940, S. 28–34; Mozer 2022, Sp. 1205–1206. Zurück

- Vgl. Lehmann-Haupt 2002, S. 52–58; Mozer 2022, Sp. 1206. Zurück

- Vgl. Schneider 2000, S. 220-225; Lehmann-Haupt 2002, S. 61–63; Mozer 2022, Sp. 1206–1207. Zurück

- Vgl. Lehmann-Haupt 2002, S. 8; Corsten 2003, S. 579; Mozer 2022, Sp. 1200. Zurück

- Vgl. Hanebutt-Benz 2004, S. 9–15. Zurück

- Vgl. Hanebutt-Benz 2004, S. 11–15. Zurück

- Vgl. Mozer 2022, Sp. 1200; Nonnenmacher 2013 URL: https://www.stadtmuseum-mainz.de/ausstellungen/digital/die-digitale-ausstellung-frisch-vom-fass-geschichte-des-bierbrauens-in-mainz/9-die-brauerei-zum-schoefferhof.html (aufgerufen am: 22.07.2025). Zurück