0.Ortsbefestigung Niederburg

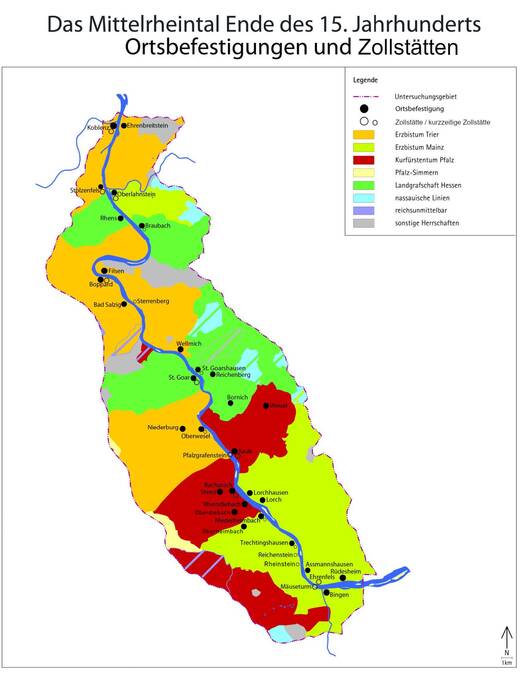

König Heinrich der VII. (1308–1313) [Anm. 1] verpfändete 1312 [Anm. 2] seinem Bruder, Balduin von Luxemburg, Kurfürst und Erzbischof von Kurtrier (1307–1354), [Anm. 3] die Stadt Oberwesel. Das kam in Oberwesel verständlicherweise nicht gut an, da den Bürgern und Amtsträgern der Stadt dadurch umfangreiche Rechte und große Vorteile als „Freie Reichsstadt“ weggenommen wurden. Daraus entstand Streit zwischen Oberwesel und Kurtrier. Balduins Nachfolger begannen mit Vorbereitungen, um bei Bedarf gegen Oberwesel vorzugehen. Dafür nutzten sie Niederburg als Hauptstandort [Anm. 4] und bauten es schrittweise zu einer Festung [Anm. 5] aus. Die Nachfolger von Kurfürst Balduin, darunter Kuno II. von Falkenstein (1362–1388) [Anm. 6] und Werner von Falkenstein (1388–1418) [Anm. 7], setzten die Politik Balduins fort, das Kurfürstentum Trier zu stärken. Oberwesel wehrte sich gegen die neue Vorherrschaft des Kurfürsten und suchte Verbündete gegen Kurtrier. In der Folge griff im März 1389 Kurfürst Werner von Falkenstein Oberwesel von der Rheinhöhe bei Niederburg [Anm. 8] und Dellhofen aus an.

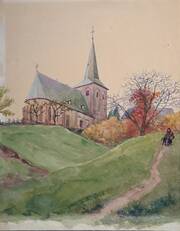

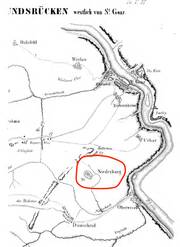

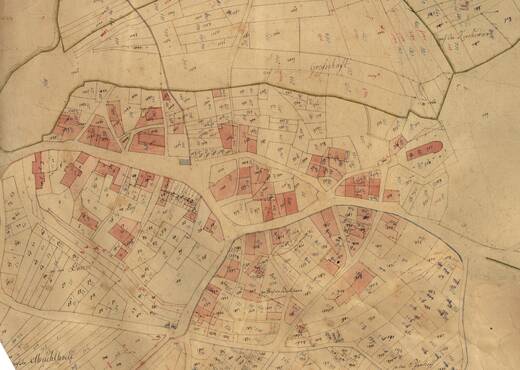

Mithilfe der Skizze von August von Cohausen (1852) [Anm. 9], dem Foto des ehemaligen Lehrers Reininger von ca. 1928 [Anm. 10], dem Gemälde von Bernhard Scherer aus Bingen von 1936 [Anm. 11] und der Katasterkarte von 1812 [Anm. 12] lässt sich die Befestigung von Niederburg gut nachvollziehen. Ein Ringgraben [Anm. 13] inklusive Landwehr rund um das Dorf wurde erstellt. Die Reisigbündel die man im 14. Jahrhundert zur Sicherung der Dorfbefestigung brauchte, nennt man heute noch im Dialekt von Niederburg „Schanse“ (gemäß Pfälzer Wörterbuch: Erdwall). Der Zugang zum Dorf war durch vier Pforten [Anm. 14] gesichert: Pfarrpforte, Frankenpforte, Unterpforte (Niederpforte) und Oberpforte. Die Pfarrpforte kam man sich an der Kirche vorstellen, die Unterpforte war sicher am Weg Richtung Oberwesel wo auch der Handel mit landwirtschaftlichen Gütern (Kartoffeln, Butter, Obst, Trauben, Vieh....) und die Bewirtschaftung der Weinberge „Auf dem Klüppelberg“ stattfand. Die Frankenpforte befand sich an der Westseite des Ortes als Zugang zum Mühlental (Niederbach), zum Nachbarort Damscheid und zu den Weinbergen „Im Büdenberg und „In der Kohlgrub“.Die Oberpforte lag der Überlieferung nach (lt. Hiltrud Oppenhäuser) an der K 93 etwa oberhalb der Burgmauer und diente als Zugang von St. Goar und Birkheim und wurde für die Waldbewirtschaftung genutzt. St. Goar und die Burg Rheinfels wurden sicher auch mit landwirtschaftlichen Produkten aus Niederburg im Tauschhandel beliefert.

- Karte mit Ring und Wall um Niederburg aus Cohausen "Übersicht der alten Verschanzungen und Grabhügel auf dem Hunsrücken westlich von St. Goar", 1852.[Bild: August von Cohausen [Public Domain]]

- Auf dieser Vervielfältigung des heutigen Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation aus den Karten von 1812 ist der Verlauf des Ringwalls (Wallgraben) noch gut zu erkennen. Oben sieht man auf der ganzen Breite noch gut den Graben. Die Burg ist hier nicht besonders eingezeichnet, weil das Gemeindeeigentum außerhalb der Bebauung üblicherweise nicht differenziert ausgewiesen ist. Unten sieht man von links nach rechts im Bogen schmale langgezogene "Streifen" die den Verlauf des Wallgrabens mit Landwehr (Damm) zeigen.[Bild: Archiv Reinhold Rüdesheim]

[Anm. 15]

Die Burg Niederburg als Bestandteil des Kastells [Anm. 16] Niederburg wurde auf- und ausgebaut. Reste der Burg sind heute noch erhalten, darunter eine Burgmauer sowie zwei Türme. Weitere Teile der Burganlage sind über die Jahrhunderte u. a. durch fortgesetzte Bebauung verschwunden. Der romanische Kirchturm der St. Stephanuskirche war damals ebenfalls Teil der Befestigungsanlage [Anm. 17], wie aus den vorliegenden Plänen ersichtlich ist. Laut Dr. Sebald [Anm. 18] stammt der wuchtige Turm der Kirche im romanischen Baustil mit 34 m Höhe [Anm. 19] vom Anfang des 13. Jahrhunderts. Nach Schug existierte die Kirche bereits 1309 [Anm. 20]. Als Beleg für die Ortsbefestigung gilt heute auch der Straßenname „Dammstraße“, der aus dem ehemaligen Gemarkungsnamen „Auf dem Damm“ [Anm. 21] abgeleitet wurde. Der Ringgraben oder wie man bei uns sagt, Wallgraben, ist den älteren Einwohnern noch bekannt.Bei Ausschachtungsarbeiten, z. B. im Rahmen von Kanalisierungsmaßnahmen, kam die schwarze Erde des ehemaligen Grabens zum Vorschein.

0.1.Verwendete Literatur

- „Balduin von Luxemburg“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_von_Luxemburg (aufgerufen am: 31.05.2025).

- Cohausen, August von: „Übersicht der alten Verschanzungen und Grabhügel auf dem Hunsrücken westlich von St. Goar“ In: Bonner Jahrbücher 18 (1852). Online verfügbar unter: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/issue/view/2770 (aufgerufen am 28.07.2025).

- „Heinrich VII. (HRR)“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VII._(HRR), (aufgerufen am: 31.05.2025).

- Henn, Armin; Stoffel, Werner: Chronik von Niederburg: ein Dorf auf der Rheinhöhe. Niederburg 2016.

- „Kuno II. von Falkenstein“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuno_II._von_Falkenstein (aufgerufen am: 09.06.2025).

- „Kurtrier“ In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurtrier (aufgerufen am: 31.05.2025).

- LHA Ko Best. 1C Nr. 234, 12. Januar 1424, S 188–190.

- LHA Ko Best. 1C, Nr. 18613.

- LHA Ko Best. 730, Nr. 456.

- Monschauer, Winfried: Niederburg im Mittelalter. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 2018, Niederburg (über Oberwesel) im Mittelalter, S. 21 – 42.

- Ruthe, Edgar: Werner III. von Falkenstein, Kurfürst und Erzbischof zu Trier (1388–1418) und das Reich (bis zu Ruprechts Tode). Halle 1911.

- Schug, Peter: Geschichte der Dekanate Andernach, Gondershausen und St. Goar. Trier 1970.

- Sebald, Eduard: Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz. Bd. 10. Die Kunstdenkmäler des Rhein-Hunsrück-Kreises. Teil 2 Ehemaliger Kreis St. Goar. 3. Stadt St. Goar. Im Auftrag des Kultusministeriums. Hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz. München 2012.

Anmerkungen:

- "Heinrich VII. (HRR)“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VII._(HRR) (aufgerufen am: 31.05.2025). Zurück

- Monschauer 2018, S. 21 – 42. Zurück

- „Balduin von Luxemburg“, In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_von_Luxemburg (aufgerufen am:31.05.2025). Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- LHA Ko Best. 1C Nr. 234, 12. Januar 1424, S 188–190. Zurück

- „Kuno II. von Falkenstein“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuno_II._von_Falkenstein (aufgerufen am: 09.06.2025). Zurück

- „Kurtrier“ In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurtrier (aufgerufen am: 31.05.2025). Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- Karte aus Cohausen, August von: Übersicht der alten Verschanzungen und Grabhügel auf dem Hunsrücken westlich von St. Goar. In: Bonner Jahrbücher 18 (1852). Zurück

- Foto von Lehrer Heinrich Reininger (+), Archiv Reinhold Rüdesheim. Zurück

- Gemälde von Bernhard Scherer Bingen, Archiv Reinhold Rüdesheim. Zurück

- Postkarte vom Ort Niederburg aus dem Jahr 1812 mit Genehmigung des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation Koblenz, Archiv Reinhold Rüdesheim. Zurück

- LHA Ko Best. 1C, Nr. 18613. Zurück

- LHA Ko Best. 1C, Nr. 18613. Zurück

- LHA Ko Best. 730, Best. 456 (Teile aus Sect. A, B und C). Zurück

- Ruthe 1911, S. 14, Anm. 4. Zurück

- Sebald 2012, S. 1031–1033. Zurück

- Sebald 2012, S. 1023–1029. Zurück

- Henn /Stoffel 2016, S. 325. Zurück

- Schug 1970, S. 387–388. Zurück

- LHA Ko Best. 730, Nr. 456 (Sect. C). Zurück