0.Burg Niederburg

Die Trierer Erzbischöfe haben zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt bei ihren Kämpfen gegen die Stadt Oberwesel hier einen befestigten Platz errichtet, von dem aus sie den Angriff gegen die Stadt Oberwesel vorantrieben. Den „Grundstein“ dazu hatte Kurfürst Balduin von Luxemburg (1307–1354) [Anm. 1] gelegt, da sein Bruder, König Heinrich VII. (1308–1313), ihm Oberwesel im Jahr 1312 [Anm. 2] verpfändete. Erzbischof Kuno von Trier (1362 bis 1388) [Anm. 3] soll längere Zeit die Burg bewohnt haben [Anm. 4], während er den Bau des Schlosses Thurmberg (heute Burg Maus bei Wellmich) vornahm. Von der Niederburg aus führte der Trierer Erzbischof Werner von Falkenstein (1388–1418) [Anm. 5] auch den sogenanntem Weseler Krieg 1389/90 [Anm. 6] gegen die Stadt Oberwesel. Drei Urkunden von Kurfürst Werner von Falkenstein wurden am 15. März 1390 [Anm. 7] zu Niederburg zum Kriegsende des „Weseler Kriegs“ in Anwesenheit der Mitunterzeichner, bis auf eine Ausnahme (Schönberg), ausgefertigt. Urkundentext: „... der gegeben ist zu Nyderenberg by Wesel, da man zahlte 1389 Jahr na gewohnheit zu schreiben in dem Stifte zu Trier, uff Dienstag na dem Sondage als man singet in der heiligen Kirche Lätare“ [Anm. 8] (4. Sonntag der Fastenzeit).

Nach dem „Weseler Krieg“ erhielt der Ort Niederburg eine größere Selbständigkeit (Oppidum) von Kurfürst Werner von Falkenstein zugesprochen. [Anm. 9] Die Gerichtsbarkeit blieb aber weiter in Oberwesel [Anm. 10]. Der Amtmann von Oberwesel und Niederburg, Hermann Boos von Waldeck, wohnte dabei zweitweise in der Burg von Niederburg [Anm. 11]. Auch drei Jahrhunderte später war die Burg noch bewohnt. 1650 wohnte Hans Niels „Auf der Vestung“ [Anm. 12]. Mehr zur Befestigung des gesamten Ortes siehe unter Ortsbefestigung Niederburg.

2.1.Baubeschreibung

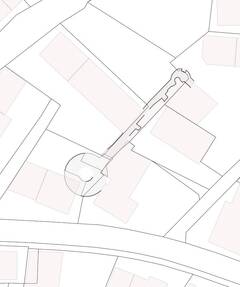

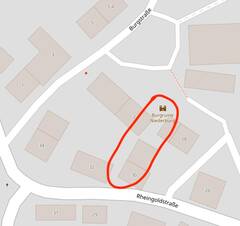

Heute sind noch Reste der Burgmauer erhalten. Die Reste der ehemaligen Burg in Niederburg sind wegen der späteren Bebauung nur teilweise einsehbar. Im Norden ist ein runder Eckturm mit einer Höhe bis zu 7 m, einem Durchmesser von 9,5 m und einer Wandstärke von 3 m erhalten. An der Außenseite befindet sich ein rechtwinklig ausgesparter, in der Mitte unterteilter Schacht [Anm. 13]. Im Inneren des Turmes ist ein Treppenaufgang mit Bruchsteinen ersichtlich. An diesem nördlichen Turm ist zudem noch ein kurzer Maueranschluss Richtung Osten erkennbar.

Im Süden ist ein weiterer Turm erhalten, der sich weitgehend unter der Erde befindet und einen Sockel mit profiliertem Basaltgesims in etwa 3 m Höhe [Anm. 14] besitzt. Der größere Turm im Süden neben der Rheingoldstraße (zwischen Rheingoldstraße Nr. 30 und 32) hat einen Durchmesser von 13 m. Zwischen den beiden Türmen verläuft ein zweigeschossiges Mauerstück in Nord-Süd-Richtung, an dem der Aufriss des Burghauses noch erkennbar ist: Über mindestens vier Bögen (etwa 3,5 m Spannweite) befinden sich vier Nischen mit je einem kleinen Rechteckfenster und einer Nischentiefe von 1,35 m. Das nur noch teilweise erkennbare zweigeschossige Mauerstück zwischen den beiden Türmen erstreckt sich über eine Länge von 42 Metern. Hinter dieser Burgmauer verbarg sich in westlicher Richtung ein Burggraben, in dem noch häufig Wasser bzw. Feuchtigkeit zu erkennen war bis er in den 1960er Jahren zugeschüttet wurde. Der Burggraben wurde lange als Brandweiher benutzt.

Die ehemalige Burganlage hat über die Jahrhunderte sehr stark an Bestand verloren. Niederburg hat z. B. im 30-jährigen Krieg schwere Verluste hinnehmen müssen, u. a. sind die Einwohner um über 50 % (Vergleich der „Steuerliste“ von 1563 zu 1684) zurückgegangen [Anm. 15]. Im Jahr 1689 wurde die Burg während des „Pfälzischen Erbfolgekrieges“ dann wohl endgültig zerstört [Anm. 16]. Aufgrund der, in verschiedenen Kriegen durchziehenden Soldaten unterschiedlicher Gruppierungen, waren die Menschen, die Häuser und die Burganlage negativ betroffen.

Der Rheinische Antiquarius berichtet 1859 von den Mauerresten der Burganlage in Niederburg: „Von der Burg ist außer einer mächtigen Mauer mit zwei Ecktürmen nichts mehr übrig; der nördliche Turm hat noch gleich der Mauer eine Höhe von 30–40 Fuß [10–13 Meter], und der südliche ragt kaum noch über der Erde hervor.“ [Anm. 17] Damals wurde noch ein mächtiger großer Klotz aus Gusswerk (große und kleine Steine mit Mörtel vermischt), der im Burggraben lag und von dem niemand wusste, wo er gestanden und wozu er gedient hatte, zerschlagen, um ihn als Material für den Wegebau zu verwenden.

Bei der Straßenerneuerung in der Rheingoldstraße, auf Höhe Haus-Nr. 26, Mitte 1980, wurde laut Erwin Friesenhahn, ein zur Burganlage gehörendes Mauerstück entdeckt, das aber leider niemand beachtete. Beim Neubau des Hauses in der Rheingoldstraße 32 wurden in den 1960er Jahren große Felsbrocken der Burg gesprengt und abtransportiert. Über die Jahrhunderte wurden bedauerlicherweise von der Burgruine Steine abgetragen und z. B. beim Kellerausbau verwendet. Ähnlich erging es auch der Burg Rheinfels bei St. Goar deren Steine zum Ausbau der Burg Ehrenbreitstein eingesetzt wurden.

Bei Grabungen an verschiedenen Stellen würde sich sicher noch mehr Unentdecktes finden lassen. Leider steht die Fläche der beiden Türme und der Burgmauer nur teilweise unter Denkmalschutz. Vielleicht kann die Denkmalschutzbehörde GDKE künftig für einen umfassenden Schutz sorgen.

Verwendete Literatur:

- „Balduin von Luxemburg“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_von_Luxemburg (aufgerufen am: 31.05.2025).

- „Kuno II. von Falkenstein“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuno_II._von_Falkenstein (aufgerufen am: 09.06.2025).

- „Kurtrier“ In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurtrier (aufgerufen am: 31.05.2025).

- Monschauer, Winfried: Niederburg im Mittelalter. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 2018, Niederburg (über Oberwesel) im Mittelalter, S. 21 – 42.

- LHA Ko Best. 1 C Nr. 234,

- LHA Ko Best. 1 C, Nr. 18613.

- LHA Ko Best. 631, Nr. 187 (Abschrift des. 18. Jahrhunderts).

- Sebald, Eduard: Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz. Bd. 10. Die Kunstdenkmäler des Rhein-Hunsrück-Kreises. Teil 2 Ehemaliger Kreis St. Goar. 3. Stadt St. Goar. Im Auftrag des Kultusministeriums. Hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz. München 2012.Stramberg, Johann Christian von: Rheinischer Antiquarius, Teil 2, Bd. 7. Coblenz 1858. Online verfügbar unter: https://books.google.de/books?hl=de&id=8rcDAAAAYAAJ (aufgerufen am: 30.07.2025).

- Tillmann, Curt: Lexikon der deutschen Burgen und Schlösser. Bd. 2 Maschau - Zyrowa. Stuttgart 1959.

Anmerkungen:

- „Balduin von Luxemburg“, In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_von_Luxemburg (aufgerufen am:31.05.2025). Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- „Kuno II. von Falkenstein“. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuno_II._von_Falkenstein (aufgerufen am: 09.06.2025). Zurück

- Kuno II. von Falkenstein wohnte laut Johann Christian von Stramberg, „Rheinischer Antiquarius“, während der Zeit des Bau‘s der Burg Maus bei Wellmich zeitweise in der Niederburg. Während dieser Zeit unterstütze er Niederburg in dem er dem Pfarrvermögen 36 Morgen aus der Gemarkung „Stephansberg“ zufügte. Vgl. Stramberg 1858, S. 282, online verfügbar unter: https://books.google.de/books?hl=de&id=8rcDAAAAYAAJ (aufgerufen am: 30.07.2025). Zurück

- „Kurtrier“ In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurtrier (aufgerufen am: 31.05.2025). Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- Monschauer 2018, S. 21–42. Zurück

- LHA Ko Best. 631, Nr. 187, 19. Okt. 1391 (Abschrift des. 18. Jahrhunderts), Zurück

- LHA Ko Best. 631, Nr. 187, 11. Okt. 1391. Zurück

- LHA Ko Best. 1 C Nr. 234, S. 188 –190, 12. Jan. 1424. Zurück

- LHA Ko Best. 1 C, Nr. 18613. Zurück

- Sebald 2012, S. 1020–1037. Zurück

- Sebald 2012, S. 1033. Zurück

- Henn / Stoffel 2016, S. 61–68. Zurück

- Sebald 2012, S. 1020–1037. Zurück

- Stramberg 1858, S. 282, online verfügbar unter: https://books.google.de/books?hl=de&id=8rcDAAAAYAAJ (aufgerufen am: 30.07.2025). Zurück