0.Diözesanrettungs- und Erziehungsanstalt Marienstatt und Marienhausen. Zur Pädagogik, Heimfinanzierung und Caritas des Prälaten Matthäus Müller

„Bildung, Erziehung, Caritas und soziale Verantwortung“ [Anm. 1] gehören nach Auffassung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zu den bedeutenden Zukunftsfeldern der katholischen Kirche. Bei dieser Perspektive liegt gewiss auch die Frage nahe, wie es denn früher um Bildung, Erziehung, Caritas und sozialer Verantwortung im pastoralen Bereich bestellt war, zum Beispiel im sogenannten langen 19. Jahrhundert. Darauf kann hier aber keine umfassende Antwort gegeben werden.

Um die Komplexität der Antwort zu reduzieren, ohne das Allgemeine im Besonderen aus den Augen zu verlieren, konzentriert sich die vorliegende Arbeit, die auf Veröffentlichungen des Verfassers in der Flörsheimer Zeitung und auf der Webseite der Pfarrgemeinde St. Teresa am Main zurückgreift [Anm. 2], auf die „Diözesanknabenrettungsanstalt zum hl. Joseph“. Sie wurde 1865 in der ehemaligen Abtei Marienstatt im Westerwald eingerichtet und nach dem Umzug 1888/89 als Erziehungs- und Bildungsanstalt Marienhausen des Limburger Bistums im Rheingau bei Aulhausen weitergeführt. 1924 übernahmen die Salesianer die Leitung der Anstalt.

Die Anstalt sollte für verwahrloste arme katholische Knaben im Aufnahmealter von zunächst sechs bis zwölf Jahren die mangelnde Erziehung im Elternhaus ersetzen. Mitte der 1890er Jahre hatte sie Platz für 200 Zöglinge. Den elementaren Volksschulunterricht erteilten staatlich geprüfte Lehrkräfte. Außerdem sorgte die Erziehungseinrichtung nach Beendigung der Schulzeit für Lehrmeister [Anm. 3].

Da die diözesane Einrichtung von 1884 bis 1924 unter der Leitung von Matthäus Müller stand, liegt es neben dem regionalen Blick auf Marienstatt und Marienhausen zugleich nahe, in personeller Hinsicht Matthäus Müller besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dies gilt umso mehr, als er von 1893 bis 1902 neben der Erziehungsanstalt Marienhausen zugleich die Anstalt für geistig behinderte Menschen in Aulhausen leitete, die später den Namen Sankt Vincenzstift trug.

Hinzu kommt, dass in der Forschung über den religiösen Einfluss auf die Sozialstaatsentwicklung ohnehin schon seit einiger Zeit auf jene charismatischen Persönlichkeiten geachtet wird, „die an spezifischen Orten und zu bestimmten Zeitpunkten" [Anm. 4] neue Entwicklungen angestoßen haben. Als Pionier in der Heimerziehung und „Nestor der Deutschen Caritas-Bewegung“ [Anm. 5] hat Müller die bald 200-jährige Geschichte des Limburger Bistums entscheidend mitgeprägt. In Vielem war er, wie Friedrich Stöffler bereits 1962 sorgfältig herausgearbeitet hat, seiner Zeit voraus [Anm. 6]. Geboren wurde Müller 1846 in Wicker, 1873 von Bischof Peter Joseph Blum in Limburg zum Priester geweiht und noch im gleichen Jahr nach Marienstatt berufen. Benedikt XV. ehrte ihn 1917 mit der Auszeichnung Päpstlicher Hausprälat [Anm. 7]. Sein Todestag jährte sich am 1. Juli 2025 zum hundertsten Male.

Müllers Arbeitsfelder entsprachen auf der Zielebene nicht nur in der Pädagogik (Erziehung und Bildung), sondern auch in der Sozialpastoral (soziale Verantwortung und Caritas) den einleitend zitierten Zukunftsfeldern von Bischof Georg Bätzing. Dabei richtet sich der Blick in der Sozialpastoral auf die Benachteiligten in der Gesellschaft. Ihr geht es um „die Hinwendung des kirchlichen Denkens und Handelns zu den realen und vielfältigen Nöten und Lebenswelten der Menschen" [Anm. 8]. Da selbst gleiche Ziele jedoch allein schon wegen der Besonderheiten im geschichtlichen Umfeld mit großen Unterschieden in ihrer praktischen Umsetzung verbunden sein können, soll im Folgenden der historische Kontext der diözesanen Rettungs- und Erziehungsanstalt einschließlich ihrer Westerwälder Wurzeln [Anm. 9] in Dernbach und Montabaur herausgearbeitet werden. Darüber hinaus sollen aber auch all die Herausforderungen deutlich werden, denen sich Müller zugleich stellte. Ihre Bewältigung erscheint nach dem heutigen Verständnis von pastoralen und administrativen Aufgaben nur noch arbeitsteilig möglich. Müller jedoch war vieles in einem: Priester, Pädagoge, Heimleiter, Publizist mit großer Medienpräsenz, Finanzmanager und Mitgründer der Caritasbewegung.

0.1.1. Historischer Kontext

In der Diözesanrettungs- und Erziehungsanstalt spiegelten sich der Kulturkampf, die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten, die Rettungshausbewegung und das preußische Gesetz zur Zwangserziehung von 1878 wie unter einem Brennglas. Das gilt auch für die preußische Strafordnung für Erziehungsanstalten von 1909 und das Fürsorgeerziehungsgesetz von 1900 [Anm. 10]. Diese beiden historischen Bezugsfelder sollen aber erst im zweiten Teil der Arbeit über Müllers Erziehungsvorstellungen bzw. im vierten Teil über seine Rolle in der Caritas wieder aufgegriffen werden, wobei auch dem Subsidiaritätsprinzip als Kernelement der katholischen Soziallehre und den Anfängen des Wohlfahrtsstaates Aufmerksamkeit gebührt.

0.2.1.1 Kulturkampf und sozialpastorale Rettungshausbewegung

Geradezu exemplarisch zeigte sich der historische Kontext im Leben von Matthäus Müller bereits in jenem Jahr, in dem er zur Rettungsanstalt für verwahrloste Knaben nach Marienstatt berufen wurde [Anm. 11]. Diese Berufung hing unmittelbar mit dem Kulturkampf zusammen, der sich 1873 besonders zugespitzt hatte. Zugleich wurde Müller mit der Berufung zu einem Akteur in der heterogenen Rettungshausbewegung. Sie sah vor allem im sogenannten Pauperismus [Anm. 12], also in der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten im vorindustriellen Deutschland, ein wichtiges soziales Arbeitsfeld. Gerettet werden sollten aber nicht nur arme und verwahrloste Kinder, sondern auch religiös gefährdete. Gefährdungspotential erkannte man beispielsweise für Kinder in Mischehen [Anm. 13]. Vor diesem Hintergrund spielte die konfessionelle Trennung des religiös orientierten Teils der Rettungshausbewegung in einen evangelischen und einen katholischen Bereich eine besondere Rolle. Auf der katholischen Seite der Rettungshausbewegung, die durchaus erhebliche Binnendifferenzen zeigte, bildeten die Ordensgemeinschaften ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine treibende Kraft. Mit Nächstenliebe sollte eine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit Massenarmut, Not und Verwahrlosung von Kindern gegeben werden. Dabei wurde die soziale Hilfe eng mit pastoralen Zielen, insbesondere mit dem „Seelenheil" [Anm. 14], verknüpft. Diese Verknüpfung ist für die Sozialpastoral charakteristisch.

In der kritischen Auseinandersetzung mit der Rettungshausbewegung [Anm. 15] ist unter anderem auf die unzureichende Berücksichtigung der entfremdeten Arbeitsbedingungen im entstehenden Kapitalismus und auf die Traumatisierung der verwahrlosten Kinder hingewiesen worden [Anm. 16]. Jedoch wird auch in dieser Kritik eingeräumt, dass die Aktivitäten in der Rettungshausbewegung im damaligen geschichtlichen Kontext „eine graduelle Verbesserung insbesondere der materiellen, manchmal auch der sozialen und psychischen Lebenslage der Kinder" [Anm. 17] bedeuten konnten. So war dem katholischen Frauenorden der „Armen Dienstmägden Jesu Christi“ die Sorge um die Waisen und die gefährdeten oder verwahrlosten Kinder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Anfang an ein besonderes Anliegen. Die Geschichte dieses Ordens stellt einen zentralen Teil der Rettungshaus- und damit auch der Caritasbewegung im Bistum Limburg dar [Anm. 18]. Für das karitative Engagement der „Dernbacher Schwestern“, wie die „Armen Dienstmägde Jesu Christi“ häufig auch genannt werden, spielte die soziale Not im Westerwald, aber auch in Frankfurt und Wiesbaden eine zentrale Rolle [Anm. 19].

Aus dieser geschichtlichen und regionalen Perspektive ist hervorzuheben, dass die Ursprünge der Diözesanrettungsanstalt in Dernbach liegen: Maria Katharina Kasper, die spätere Gründerin der Armen Dienstmägde Jesu Christi, die im Jahre 2018 heiliggesprochen wurde, begann um 1850 damit, neben Kranken auch einige Waisenkinder und Verwahrloste in ihr Haus in Dernbach aufzunehmen [Anm. 20]. Mit der Zeit wurde die Zahl der hilfsbedürftigen Kinder aber so groß, dass die junge Dernbacher Schwesterngemeinschaft, ab 1859 nur noch Mädchen in ihr Haus aufnehmen konnte.

Daher ergriff der Limburger Bischof Peter Joseph Blum die Initiative zur Gründung einer Knabenrettungsanstalt. Er rief 1859 zu einer Kollekte auf, deren Erlös für den Kauf eines Gebäudes bei Montabaur/Westerwald zur Errichtung einer Rettungsanstalt verwendet wurde. Deren Leitung übernahmen die Barmherzigen Brüder und 23 Knaben aus Dernbach zogen 1861 in die Rettungsanstalt in Montabaur ein [Anm. 21].

1864 kaufte der Bischof vom Herzogtum Nassau zusätzlich die ehemalige Zisterzienserabtei Marienstatt. Danach wurde die Rettungsanstalt insgesamt dorthin verlegt und im Oktober 1865 als „Diözesanknabenrettungsanstalt zum hl. Joseph“ unter der Leitung der „Väter vom Heiligen Geist“ eröffnet. In den 1870er Jahren gerieten die Spiritaner, wie die Väter vom Heiligen Geist auch genannt werden, jedoch mitten in die Auseinandersetzungen des Kulturkampfes zwischen dem preußisch-deutschen Staat und dem deutschen Katholizismus, der mit den sogenannten Maigesetzen von 1873 besonders offenkundig wurde.

Der Kulturkampf richtete sich insbesondere gegen Ordensgemeinschaften [Anm. 22]. So schloss das Jesuitengesetz von 1872 Jesuiten und jesuitenähnliche Orden vom Gebiet des Deutschen Reiches aus. Mit dem Jesuitengesetz sollte „die Speerspitze des ultramontanen Katholizismus" [Anm. 23] getroffen werden. Zu den Orden, die vom Jesuitengesetz betroffen waren, gehörten auch die Spiritaner. Ihre Niederlassung in Marienstatt wurde 1873 aufgehoben [Anm. 24].

Da die „Väter vom Heiligen Geist“ die Rettungsanstalt im Kulturkampf verlassen mussten, übernahm das Bistum die Rettungsanstalt [Anm. 25] und berief zu ihrer Fortführung noch im gleichen Jahr Weltpriester unter der Leitung von Matthäus Müller. Die Verantwortung für das organisatorische Gefüge und die Steuerung der Rettungsanstalt lag damit bei der Amtskirche.

Im Hinblick auf die Bedeutung des Kulturkampfes für die Diözesananstalt und den Lebensweg von Matthäus Müller ist nun aber ebenfalls zu berücksichtigen, dass der Konflikt zwischen Staat und katholischer Kirche nicht allein für die Berufung Müllers nach Marienstatt bedeutsam war. Viele Jahre später bildeten nämlich das Abflauen und das Ende des Kulturkampfes den geschichtlichen Hintergrund für die lokale Veränderung der Rettungsanstalt.

Zur Milderung und Beendigung des Kulturkampfes trug ganz entscheidend Papst Leo XIII. bei. Er trat aus der Verneinungshaltung nach dem Syllabus heraus und öffnete sich den Fragen seiner Zeit; dabei war er sehr darauf bedacht, die politischen Probleme mit geistlicher Autorität zu lösen [Anm. 26]. 1887 erklärte Leo XIII. den Kulturkampf für beendet. Mit den Friedensgesetzen von 1886 und 1887 wurden Orden wieder zugelassen. Dazu zählten auch die Zisterzienser, die 1888 mit staatlicher Erlaubnis ihre ehemalige Abtei in Marienstatt wieder von der Diözese Limburg erwarben und neu gründeten [Anm. 27]. Im Gegenzug erwarb der Rettungshausfonds des Bistums die zu Beginn des 19. Jahrhunderts säkularisierte Zisterzienserinnenabtei Marienhausen [Anm. 28]. Unter Leitung von Matthäus Müller wurde Marienhausen dann 1889 die Heimstätte für die Diözesan-Erziehungsanstalt. Ihr Hauptgebäude fiel 1915 den Flammen zum Opfer. Der Schulbetrieb konnte jedoch fortgesetzt werden. 1924 übernahmen die Salesianer die Leitung der Anstalt [Anm. 29].

0.1.1.2 Zwangserziehungsgesetz von 1878

Während der Kulturkampf für die Diözesanrettungsanstalt und damit auch für Matthäus Müller mit großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden war, denen im dritten Teil der Arbeit nachgegangen wird, wirkte sich das Zwangserziehungsgesetz von 1878 vor allem auf die Zusammensetzung der Zöglinge in der Rettungsanstalt aus.

Das preußische Gesetz „betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder“ von 1878 ermöglichte „die Unterbringung eines Kindes zwischen sechs und elf Jahren, das eine strafbare Handlung begeht, in einer geeigneten Familie oder Erziehungs- oder Besserungsanstalt" [Anm. 30]. Für Marienstatt hatte dieses Gesetz zur Folge, dass die meisten Kinder schon bald als Zwangszöglinge in die Rettungsanstalt kamen [Anm. 31]. Sie hatten eine Straftat begangen, waren aber wegen ihres Alters unter zwölf Jahren noch strafunmündig. Bei den Straftaten handelte es sich insbesondere um Armutsdelikte, zum Beispiel um Diebstähle von Lebensmitteln und Brennmaterial; auch öffentliches Betteln galt bereits als Straftat [Anm. 32]. Nach dem Zwangserziehungsgesetz oblag dem Vormundschaftsgericht die Entscheidung, die Kinder entweder in einer geeigneten Familie unterzubringen oder sie in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt einzuweisen. Damit sollten die Kinder dem „schädlichen Einfluss der Eltern oder der Straße" [Anm. 33] entzogen werden. Die Zöglinge in den Anstalten kamen „offensichtlich vor allem aus dem großstädtischen Unterschichtmilieu und galten „als Problemfall der industriellen Revolution" [Anm. 34]. Vor diesem Hintergrund ist Müllers ambivalente Haltung zum Zwangserziehungsgesetz zu verstehen [Anm. 35]. Einerseits erschien es ihm zur Verhütung einer sittlichen Verwahrlosung relativ berechtigt und wohltätig. Andererseits bedauerte er es jedoch, dass das Gesetz in die Familienrechte eingriff. In Müllers Wahrnehmung, so Henkelmann „nahm der Staat eine subsidiäre Rolle ein und durfte nur dann eingreifen, wenn die zwei fundamentalen gesellschaftlichen Säulen, die Kirche und die Familie, ein Problem nicht zu lösen vermochten" [Anm. 36].

Neben diesen grundsätzlichen Erwägungen, die auf das Subsidiaritätsprinzip in der katholischen Soziallehre und damit auf Emmanuel von Ketteler und Leo XIII. hindeuten, schloss Müller nicht aus, dass die Zwangserziehung wie ein Makel über einem ganzen Leben liegen könnte. Um dies zu vermeiden, ließ er Zeugnisse für seine Zöglinge in Marienhausen so erstellen, dass daraus die Erziehung in einer Rettungsanstalt nicht sofort ersichtlich wurde [Anm. 37]. Zwar wurden viele seiner Zöglinge nach dem Zwangserziehungsgesetz per Gerichtsbeschluss und damit zwangsweise in die Rettungsanstalt eingewiesen, doch beruhte Müllers erzieherisches Konzept in der Anstalt gerade nicht auf Zwang, sondern - selbst unter schwierigen Bedingungen - auf einem möglichst liebevollen Umgang mit den Zöglingen. Dazu gehörten auch Raum und Zeit für musische und sportliche Aktivitäten. Der Kreis der Kinder und Jugendlichen, die durch einen Gerichtsbeschluss nach dem Zwangserziehungsgesetz in die Erziehungsanstalten eingewiesen werden konnten, vergrößerte sich durch die schrittweise Anhebung der Altersgruppen der Adressaten [Anm. 38]. Die immer stärkere Ausweitung des Zwangserziehungsgesetzes, die den Weg zum Fürsorgeerziehungsgesetz ebnete, wurde von Müller deutlich kritisiert. Verwahrloste Kinder über 12 Jahre mit jüngeren verwahrlosten Kindern zusammenzubringen, sei, so heißt es in einem Bericht über einen Vortrag von Matthäus Müller, „entschieden schädlich" [Anm. 39]. Schließlich wurde auch der Tatbestand der Verwahrlosung gegen Ende des 19. Jahrhunderts juristisch immer weiter gefasst [Anm. 40], so dass der behördlichen Zwangseinweisung in die Erziehungsanstalt „keine strafbare Handlung mehr vorausgegangen sein musste" [Anm. 41]. Diese Entwicklung wird im vierten Teil der Arbeit noch einmal aufgenommen und dort unter dem Aspekt des Verhältnisses der verbandlichen Caritas zum Staat thematisiert.

0.1.2. Wegweisende Pädagogik

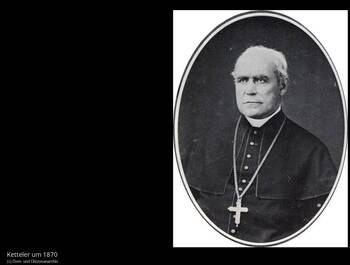

- M. Müller wurde im Mainzer Priesterseminar von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler geprägt[Bild: DDAMZ FS Ketteler, Wilhelm Emmanuel © Dom- und Diözesanarchiv]

Wie bereits erwähnt, wurde Matthäus Müller im Jahre 1873 schon kurz nach seiner Priesterweihe als Assistent und Verwalter in die Diözesanknabenrettungsanstalt nach Marienstatt berufen. Er habe dort wegen all der Finanz- und Organisationsprobleme kaum ausreichend Gelegenheit gehabt, die Erziehung „nach seinen Vorstellungen zu prägen" [Anm. 42]. Erst in Marienhausen habe er dann, wie es in der grundlegenden Studie von Markus Graulich zur Pädagogik von Matthäus Müller heißt, seine Grundsätze vertiefen, umsetzen und nicht zuletzt öffentlich vermitteln können [Anm. 43]. Tatsächlich sind die meisten der wegweisenden Aufsätze von Müller erst ab Mitte der 1890er Jahre erschienen. Sie fallen also in seine Marienhauser Zeit, die 1889 begann. Sie reflektieren aber gewiss auch pädagogische Erfahrungen in Marienstatt.

0.2.2.1 Leitbild: Liebe, individuelle Zuwendung und Prävention

Das pädagogische Leitbild von Matthäus Müller [Anm. 44] war geprägt von liebevoller Sorge, unerschöpflicher Geduld, Tatkraft und ungebrochenem Mut. Im Mittelpunkt standen die Kinder. Ihnen sollten sich die Erzieher individuell und mit christlicher Nächstenliebe zuwenden und besonders auch auf die Kinderseele achten. Müller entwickelte und praktizierte sein Leitbild in einer Zeit, in der es alles andere als selbstverständlich war, für eine Heimerziehung einzutreten, in der vom Kinde aus gedacht und gehandelt wurde, also nicht wie in einer Kaserne mit einer hierarchischen Befehlsstruktur [Anm. 45]. Viele der ersten Erziehungsanstalten glichen aber eher einem Zuchthaus mit strengster Disziplin, harter Arbeit und Prügelstrafen [Anm. 46]. Müller jedoch brach mit den Anstaltsvorstellungen seiner Zeit [Anm. 47].

0.3.2.1.1 Frühe Prägung durch Wilhelm Emmanuel von Ketteler in Mainz

Pädagogisch und sozial geprägt wurde Matthäus Müller bereits im Mainzer Priesterseminar - nicht zuletzt durch Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler [Anm. 48], der auf der katholischen Seite als ein „herausragender Vertreter" [Anm. 49] der Rettungshausbewegung gilt. Noch Jahrzehnte nach seinem Studium in Mainz schrieb und veröffentlichte Müller 1912 einen Aufsatz mit dem Titel „Was sollen wir Erzieher vom großen Bischof Ketteler lernen?" [Anm. 50]. Dabei stand ein zügelloser und jähzorniger Junge im Zentrum, der keinen Widerspruch ertrug und im Katechismus-Unterricht schlecht war.

Als sich die Eltern nicht mehr zu helfen wussten, schickten sie den Jungen in ein Pensionat der Jesuiten. Aber selbst im Studium ließ ihn sein unbändiger Charakter nicht los. Schließlich jedoch, so hob es Müller in Anlehnung an eine biografische Darstellung von Otto Pfülf hervor, halfen die Gebete der Mutter und die Gnade Gottes. Aus dem Sorgenkind wurde ein frommer Priester und schließlich sogar ein einflussreicher und hochanerkannter Mainzer Bischof: Wilhelm Emmanuel von Ketteler.

Die Botschaft, die Müller den Erziehern mit dem Hinweis auf die Rolle des mütterlichen Gebetes für den Lebensweg von Ketteler vermitteln wollte, kleidete er in eine einfache Frage: „Wenn aus dem zornigen, unbändigen Jungen später ein so großer Bischof wurde, sollen dann wir Erzieher bei unseren verwahrlosten Jungen verzagen und mutlos die Hände sinken lassen?" [Anm. 51]

0.4.2.1.2 Don Bosco

Gerade vor diesem Hintergrund soll nun zur weiteren Annäherung an die Erziehungsvorstellungen von Matthäus Müller der Weg eingeschlagen werden, der vom Turiner Priester Don Giovanni Bosco zum Prälaten aus Wicker führt. Don Bosco lebte von 1815 bis 1888. 1934 wurde er heiliggesprochen. „Sein Blick war immer auf die armen und vernachlässigten Jugendlichen gerichtet" [Anm. 52]. Sein Erziehungsziel war dabei vor allem religiös geprägt. Dass er in den Fachlexika zur Pädagogik nur selten erwähnt wurde [Anm. 53], dürfte darauf zurückzuführen sein, dass er sein pädagogisches Konzept in der Praxis und für die Praxis entwickelte. So veröffentlichte er 1877 über sein „Präventivsystem in der Erziehung der Jugend“ kein umfassendes Lehrwerk, sondern lediglich einen wenige Seiten umfassenden Aufsatz [Anm. 54]. Hier äußerte sich Don Bosco besonders kritisch zur Bestrafung als Erziehungsmittel. Vor allem aber kontrastierte er die Vorzüge eines sogenannten Präventivsystems, das sich ganz auf die Vernunft, die Religion und die Liebenswürdigkeit stützt, mit einem hierarchisch ausgerichteten Repressivsystem, das er ablehnte. Nach dem Repressivsystem müssten die „Schutzbefohlenen“ die Regeln und Vorschriften nicht nur strikt und nahezu mit militärischer Disziplin einhalten. Vielmehr sollten die Vorgesetzten auch drohend wahrgenommen werden. Fehltritte seien nötigenfalls zu bestrafen. Damit handelt es sich um ein System, wie Schüllner zusammenfassend feststellt, in dem zwischen Pädagogen und Zöglingen keinerlei emotionale Wärme besteht und kein Vertrauen aufgebaut werden kann [Anm. 55].

Im Gegensatz dazu beruhte das Präventivsystem Don Boscos auf einem gegenseitigen Vertrauen und einem einfühlenden Verhalten in der Interaktion [Anm. 56]. „Der Direktor und die Assistenten sollen wie liebevolle Väter mit den jungen Menschen sprechen, ihnen bei jeder Gelegenheit als Wegweiser dienen, gute Ratschläge erteilen und sie freundlich zurechtweisen, es Ihnen … unmöglich machen, sich etwas zu Schulden kommen lassen" [Anm. 57]. So sollte Fehlverhalten vermieden werden. Zur Umsetzung der Prävention legte auch Müller großen Wert auf die innere Haltung der Erzieher. Ausschlaggebend seien Charakterfestigkeit, Selbstbeherrschung, Optimismus und Berufsfreude. Nur ein berufsfreudiger Erzieher „trägt die Liebe, die er an dem Herzen Jesu eingesogen, in die Herzen der Kinder" [Anm. 58]. Ungeeignet dagegen seien Erzieher, denen die echte (nicht sentimentale) Liebe fehle, denn ihnen „fehlt alles" [Anm. 59]. Darüber hinaus – und wiederum in Anlehnung an Don Bosco – plädierte Müller für einen heiteren Grundton in der Erziehung. Vor allem aber müsse die Erziehung ganzheitlich ausge-richtet sein, das heißt gleichermaßen auf den Leib und die Seele, den Verstand, den Willen und nicht zuletzt auf das Gefühl [Anm. 60]. „In der Forderung nach pädagogisch und sozial geschulten Erziehern eilte er seiner Zeit weit voraus.“[Anm. 61]

0.1.2.1.3 Individualität

Die Individualität seiner Zöglinge lag Müller in der Erziehung ganz besonders am Herzen: „Wie verschieden sind doch unsere Zöglinge körperlich und geistig veranlagt!“ [Anm. 62] Mit den körperlichen und seelischen Eigenarten der Zöglinge sei in der Rettungsanstalt achtsam umzugehen. Aufgrund der Vielfalt seiner Zöglinge, die auch im Zusammenhang mit den Erziehungsgesetzen zu sehen ist [Anm. 63], kann es wohl kaum überraschen, dass Müller seine Erziehungsanstalt nicht mit den sogenannten „Oratorien“ Don Boscos gleichsetzte: „Wir wollen und können nicht wie Don Bosco Priester und Missionare oder barmherzige Schwestern heranbilden – hiervon kann ja nur ausnahmsweise die Rede sein.“ [Anm. 64] Zugleich wird verständlich, warum Müller das Repressivsystem trotz seiner klaren Präferenz für das Präventivsystem nicht ganz beiseiteschob. Dass Müller bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung mit Don Bosco die Unterschiede zu seiner praktischen Arbeit in Marienstatt und Marienhausen betonte, erklärt sich unter anderem aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Rettungsanstalt. Dazu gehörten das bereits kurz dargestellte Zwangserziehungsgesetz von 1878 und das Fürsorgeerziehungsgesetz von 1900. Zwei Aspekte verdienen dabei besondere Beachtung. Erstens profilierte und kommunizierte Müller sein pädagogisches und gesellschaftspolitisches Leitbild insbesondere im historischen Kontext der Erziehungsgesetze. Zweitens spielte die Anwendung der Erziehungsgesetze durch staatliche Stellen eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Rolle für die heterogene Zusammensetzung der Kinder in der Rettungsanstalt. So kamen auch Zöglinge ins Heim, die mit ihrem Verhalten Müllers pädagogisches Konzept besonders herausforderten.

0.2.2.2 Problemfälle

Zu den wichtigsten Fehlern seiner Fürsorgezöglinge zählte Müller das Ausreißen aus der Anstalt, das Stehlen, die Unsittlichkeit sowie Unbotmäßigkeit, Ungehorsam und Auflehnung [Anm. 65]. Er ging den Ursachen nach und erörterte, was zur Vermeidung der Hauptfehler zu unternehmen sei. Dabei hatte er nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern zugleich auch die Erzieher im Blick. Müller blieb also nicht, wie es heute wohl hieße, in der „Defizitorientierung“ stecken. Vielmehr forderte er die Erzieher dazu auf, durch ihr eigenes pädagogisches Handeln zur Prävention von problematischen Verhaltensweisen der Zöglinge beizutragen. Zum Ausreißen aus der Erziehungsanstalt nannte Müller mehrere mögliche Gründe. Insbesondere verwies er auf den gesetzlichen Rahmen zur Einweisung in die Erziehungsanstalten. So würden Kinder und Jugendliche eingewiesen, wie es Müller sehr drastisch formulierte, die an keine Ordnung und Arbeit gewöhnt seien. Sie könnten sich kaum in einem geordneten und nüchternen Leben zurechtfinden. Kein Wunder, „dass sich ihre zur Auflehnung geneigte Natur empört.“ [Anm. 66] Zu den Ursachen für das Ausreißen aus der Erziehungsanstalt zählte er aber auch das Fehlverhalten in der Erziehung, wie zum Beispiel unpraktische Arbeitsanweisungen, Androhung von harten Strafen, Versagen der Appellinstanz sowie zu wenig Mitgefühl und Freundlichkeit für die Zöglinge. So riet Müller zur Prävention des Ausreißens den Jungen schon bei ihrer Aufnahme liebevoll entgegenzukommen und ihnen keine beleidigenden Vorwürfe zu machen. Stattdessen seien sie zu ermutigen, „kurze Zeit treu auszuharren“ [Anm. 67]. Die Erzieher sollen den Zöglingen liebevoll zur Seite stehen und ihr Heimweh wohltuend zerstreuen. Zum Hauptfehler „Unbotmäßigkeit, Ungehorsam und Auflehnung“ der Fürsorgezöglinge äußerte sich Müller in der Ursachenbeschreibung ebenfalls drastisch. Er sprach von „halbwüchsigen Burschen“, die aus den Großstädten in die Anstalten geschickt wurden, „die sich nichts gefallen lassen wollen, wenn sie über alles kritisieren, wenn sie gegen Aufseher losgehen oder auch förmlich in Komplotten Revolution machen …“ [Anm. 68] Vor diesem Hintergrund empfahl Müller, gegenüber allen Zöglingen gerecht zu sein und ihnen auch stets recht zu geben, wenn sie recht haben. Es soll auch nicht ständig getadelt werden. Dann hieß es doch nur, denen sei nichts recht zu machen. Schon der gute Wille solle lobend anerkannt werden. Im Rahmen der Ordnung sei den „Burschen über 16 Jahren“ sogar das Rauchen zu erlauben. Vor allem aber fügte er hinzu: „Machen wir, dass wir große, ja heldenmütige Liebe unsern Zöglingen entgegenbringen, dann ernten wir wieder Liebe, und wo Liebe und Vertrauen Erzieher und Zöglinge verbindet, da ist nicht bloß das Strafproblem, sondern alles gelöst, soweit das bei uns Menschen möglich ist." [Anm. 69]

0.3.2.3 Gegen pauschale Strafen

Matthäus Müller ließ keinen Zweifel am pädagogischen Ziel der Strafvermeidung [Anm. 70]. Dazu könne es sogar hilfreich sein, eine Beschwerdeinstanz für die Kinder in der Anstalt einzurichten. Wenn aber eine Strafe als Erziehungsmittel trotz allem notwendig werde, müsse das betreffende Kind davon überzeugt sein, „dass ihm diese bittere Arznei nur gereicht wird, weil es zu seinem Besten ist.“ [Anm. 71] Vehement wandte sich Müller gegen die preußische Strafordnung von 1909. Er lehnte die dort vorgesehene Pauschalisierung von Strafen in Erziehungsanstalten ab und unterstrich mit Nachdruck die Notwendigkeit der Individualisierung. Insbesondere sei zu berücksichtigen, welche Umstände und Motive zu einem Fehltritt des Zöglings geführt hätten. Beispielsweise dürften Verlegenheits- nicht mit Gewohnheitslügen über einen Kamm geschoren werden. Schließlich hob er hervor, dass die Strafe von demjenigen erteilt werden soll, „welcher auch dem Kinde die meiste Liebe erweist…" [Anm. 72] Was die einzelnen Strafformen betrifft, kritisierte Müller den öffentlichen Verweis ebenso wie die quantitative Kostschmälerung. Die Einschränkung von Freistunden oder das Verbot des Kontakts mit anderen Zöglingen dürften nur individualisiert angewendet werden. Den in der Strafordnung vorgesehenen Arrest für wiederholtes Entweichen aus der Anstalt oder Gewalttätigkeiten rückte er in die Nähe zur Gefängnisdisziplin und fügte hinzu, dass er für schulpflichtige Kinder kaum anwendbar sei. „Es reichen für diese sicherlich Nachsitzstunden unter Aufsicht eines Lehrers in der Schule aus." [Anm. 73] Darüber hinaus ging Müller auch auf körperliche Züchtigungen ein, die er nicht ausschließen wollte. Bei alldem war ihm der wissenschaftlich-pädagogische Diskurs über Erziehungsstrafen keineswegs fremd. Seine Hinweise auf Rousseau, Basedow, Sachse, Schleiermacher und Foerster belegen dies. Ergänzend sei aus heutiger Sicht hinzugefügt, dass die Geschichte des Strafens in der Pädagogik als ein kaum zu überschauendes Feld „mit zahlreichen Positionen, Forderungen und theoretischen Überlegungen“ gilt, „die den Sinn und Zweck der Strafe im Prozess der Erziehung begründen und widerlegen." [Anm. 74] Aber festzuhalten ist, dass das, was ehedem von vielen als eine legitime Erziehung durch Strafe betrachtet wurde, aus heutiger Sicht zu Recht als Beeinträchtigung der Erziehung und als Evidenz eines verletzenden Verhaltens der Erzieher wahrgenommen wird. Wenn „statt Strafen Maßnahmen der Prävention eingesetzt werden sollten, die eine Strafe von vornherein überflüssig mache und damit all die Gefahren von Strafen vermieden würden“ [Anm. 75], zeigt sich zugleich der Gegenwartsbezug des pädagogischen Leitbilds von Matthäus Müller. Er opponierte nicht nur gegen pauschale Strafen. Vielmehr wollte er durch liebevolles Verhalten, Prävention und Individualität Strafen generell überflüssig machen.

0.4.3. Geldmangel in der Rettung- und Erziehungsanstalt

Nach den Ausführungen über Müllers Erziehungsvorstellungen mag der Übergang zu den Finanzen der Rettungs- und Erziehungsanstalt geradezu abrupt erscheinen. Aber diese Schrittfolge macht deutlich, auf welch unterschiedlichen Handlungsfeldern sich Müller bewegen und bewähren musste. Er musste auch nach Wegen suchen, um die Finanznöte in seiner pädagogischen und sozialpastoralen Arbeit zu mindern. So ist mit Blick auf die Finanzen der Diözesanrettungsanstalt zunächst daran zu erinnern, dass den Kirchen und Orden im Kulturkampf vieles genommen wurde, was ihnen zuvor durch die preußische Verfassung von 1848/1850 nach der Säkularisation wieder zugesichert worden war [Anm. 76]. Die Rücknahme der Zusicherungen für Fonds, Stiftungen und Anstalten sowie eine Reihe anderer restriktiver gesetzlicher Regelungen belasteten die Rettungshausbewegung und die Rettungsvereine im katholischen Bereich erheblich. Auch Müller musste nach seiner Berufung nach Marienstatt immer wieder erleben, „wie die Limburger Diözesanrettungsanstalt während des Kulturkampfes in große Schwierigkeiten geriet.“ [Anm. 77] Bereits im Jahre 1875 wurde er durch das Klostergesetz damit konfrontiert, „dass auch die Barmherzigen Brüder sowie die für die Hauswirtschaft zuständigen Dernbacher Schwestern nicht mehr im Haus bleiben durften.“ [Anm. 78] Sie konnten erst 1884 nach dem Abflauen des Kulturkampfs wieder zurückkehren. Neben dem Klostergesetz führten vor allem auch jene Kulturkampfgesetze für die Diözesanrettungsanstalt in Marienstatt zu großen Belastungen, die mit einem Entzug oder einer Kürzung staatlicher Mittel für das Bistum, man denke an das Brotkorbgesetz von 1875, oder einem Eingriff in deren Vermögensverwaltung verbunden waren [Anm. 79]. Insbesondere wurde der Rettungshausfonds des Bistums und damit Marienstatt 1877 einem Königlichen Kommissar für die Bischöfliche Vermögensverwaltung unterstellt [Anm. 80]. Er forderte von der Anstalt, „dass sie die Rechnungsjahre ohne Defizit beenden solle, anderenfalls würde die Anstalt geschlossen.“ [Anm. 81]

0.5.3.1 Finanzierung durch "soziale Medien" und Spenden

Die Schließung konnte jedoch durch Sparsamkeit und nicht zuletzt durch eine Finanzinnovation vermieden werden, die man heute wohl zur „Schwarmfinanzierung“ oder zum „Crowdfunding“ rechnen würde [Anm. 82]. Müller nutzte das St. Franziskusblatt, das ab 1879 erschien und viele Jahre von ihm selbst redigiert wurde, als Finanzierungsquelle. Es wurde zu einem „sozialen“ Medium, weil es sich – ganz anders als im heutigen Sprachgebrauch – um ein Medium handelte, dessen Erlös aus den Abonnements einem karitativen Zwecken diente. Auf der Titelseite des Franziskusblattes hieß es ausdrücklich: „Reinertrag zu frommen Zwecken, besonders für arme Kinder“. Alldem war die Bitte des Provinzials der Kapuziner in Mainz an Müller vorausgegangen, ein Organ für die Mitglieder des Drittordens des heiligen Franziskus zu gründen und herauszugeben [Anm. 83]. Die rasch steigende Abonnentenzahl und der damit verbundene Reingewinn „kam voll und ganz der Rettungsanstalt zugute. Darüber hinaus fanden sich aus dem Fördererkreis viele Förderer, die den Pflegesatz für einzelne Zöglinge übernahmen.“ [Anm. 84] Aus einer größeren geschichtlichen Perspektive führt Kuhlmann [Anm. 85] die Spendenbereitschaft zum einen darauf zurück, dass die Bedeutung der Religion als „gesellschaftliche Klammer“ unter anderem durch die Industrialisierung zurückging. Zum anderen habe die Religion aber als „sinnstiftende Größe“ einen neuen Aufschwung erlebt. Sichtbare Taten sollte der Christ hinterlassen, wozu nicht zuletzt auch Geldspenden gehörten. In vielen Fällen seien der Kirche und einzelnen Anstalten Tausende von Talern „zum Zwecke der Errichtung einer Anstalt für verwahrloste Kinder“ oder zur „Erziehung verwahrloster Mädchen“ [Anm. 86] gespendet worden. Die Spender wollten damit allerdings, wie Henkelmann betont, auch einen Beitrag „zu ihrer eigenen Heiligung erbringen.“ [Anm. 87] Trotz der Spenden und der erwähnten Schwarmfinanzierung musste die Rettungsanstalt in Marienstatt aber immer wieder um ihr finanzielles Überleben kämpfen. Die Finanz- und Organisationsprobleme zogen sich wie ein roter Faden durch ihre Geschichte. Entsprechend häuften und ballten sich die Aufgaben und Herausforderungen für Matthäus Müller. Bei seiner Ernennung zum Direktor in Marienstatt im Jahre 1884 schlug er zugleich Änderungen vor, „um die finanzielle Notlage der Anstalt und ihrem sicheren Ruin vorzubeugen.“ [Anm. 88] Das finanzielle Umfeld, in dem Müller dann ab 1889 die Aufbauarbeit für die Erziehungsanstalt Marienhausen leistete, blieb durch eine „Anarchie des Sammelns“ und einen „Wettkampf der Barmherzigkeit“ gekennzeichnet. Es gab einen täglichen „Konkurrenzkampf um Spenden und Mitglieder." [Anm. 89]

0.6.3.2 Seraphisches Liebeswerk

Vom Sammeln und Spenden führt nun auch ein Weg direkt zum Seraphischen Liebeswerk. Wie Andreas Henkelmann in seiner erkenntnis- und quellenreichen Dissertation gezeigt hat, verstand sich das Liebeswerk als eine Vereinigung, die einen Beitrag zur Bewältigung der sozialen Frage leisten wollte [Anm. 90]. Das Liebeswerk, das auch als Mutter des Caritasverbandes gilt, aber von inneren Spannungen und Konflikten, die auch Müller betrafen, nicht verschont blieb, sammelte Geld, um es für Kinder in Notsituationen einzusetzen. Davon flossen auch finanzielle Mittel zur Anstalt nach Marienhausen. An der Wiege des Seraphischen Liebeswerkes standen Ende der 1880er Jahre der Kapuzinerpater Cyprian Fröhlich, der zugleich Direktor des Dritten Franziskanischen Ordens in Ehrenbreitstein war, und Matthäus Müller. Anfang 1889 veröffentlichte Müller als Schriftleiter des St. Franziskusblattes einen Bettelbrief der Vorsteherin der franziskanischen Drittordensgemeinde in Ehrenbreitstein. Sie beschrieb darin die Spendenbereitschaft ihrer Gemeinde für arme Kinder. Zugleich bat sie um die Aufnahme von zwei Knaben in die Marienhauser Anstalt. Müller sagte ihr die Aufnahme zu und kommentierte ihren Brief im St. Franziskusblatt mit einem hohen Lob für das Engagement der lokalen Drittordensgemeinde. Er fand dafür die Worte „Ein echt seraphisches Liebeswerk“. Cyprian Fröhlich sieht in dem Brief die „eigentliche Gründungsurkunde des Seraphischen Liebeswerkes“ und der „eigentliche Urheber“ [Anm. 91] sei Direktor Müller in Marienhausen. Nach der Veröffentlichung des Bettelbriefes im St. Franziskusblatt durch Matthäus Müller flossen dem Direktor des Franziskanischen Drittordens in Ehrenbreitstein beträchtliche Spendenmittel zu, und zwar auch überregional. Darin sahen sich der Kapuzinerpater und Matthäus Müller bestärkt, „die lokale Initiative zu einer reichsweiten Organisation namens „Seraphisches Liebeswerk“ auszubauen.“ [Anm. 92] Allerdings führte ausgerechnet der finanzielle Erfolg in Form der reichlich fließenden Spenden zu Problemen. Den Kapuzinern war nämlich aufgrund ihrer Ordensregeln weder der Erhalt noch der Umgang mit Geld erlaubt. Wegen dieses Geldverbots der Kapuziner oder ihrer sogenannten „Vermögensunfähigkeit“ stellte sich die schwierige Frage, wem das Spendenaufkommen des Seraphischen Liebeswerkes überhaupt gehörte, zumal die karitative Initiative kein eingetragener Verein und damit keine juristische Person war [Anm. 93]. „Weder P. Cyprian noch das Kapuzinerkloster … konnten die Verwaltung der Gelder übernehmen.“ [Anm. 94] Zur Lösung dieses Problems umschifften die Kapuziner ihre eigenen Ordensregeln über den Umgang mit Geld. Pro forma nämlich wurde Matthäus Müller in der ersten Satzung des Seraphischen Liebeswerks aus dem Jahre 1891 als Eigentümer dieses Liebeswerkes ausgewiesen. Doch hieß es in der Satzung zugleich, dass Müller einen Revers ausstelle, wonach nicht er, sondern der jeweilige Provinzial des Kapuzinerordens der wirkliche Eigentümer des Seraphischen Liebeswerkes sei [Anm. 95].

0.7.3.2.1 Sozialpastorales Start-up

Aus heutiger Sicht könnte man die Gründung des Seraphischen Liebeswerkes durchaus auch als „schwarmfinanziertes sozialpastorales Start-up“ bezeichnen. Das Seraphische Liebeswerk, das erst 1906 als Erziehungsverein ins Vereinsregister eingetragen wurde, fungierte in den ersten Jahren vor allem als Zahlstelle oder Finanzintermediär: Einnahmen, die ihm aus Spenden oder Mitgliedsbeiträgen, auch in Form von Zeitschriftenabonnements, zuflossen, flossen als Ausgaben für soziale Zwecke wieder ab. Die Entscheidung über die Verteilung der Einnahmen oblag dem Vorstand, der sich prinzipiell vom sogenannten „Rückflussprinzip“ leiten ließ, so dass vor allem Kinder aus jenen Städten und Gemeinden unterstützt wurden, die auch viele Mitglieder im Liebeswerk hatten. So geriet das Rückflussprinzip jedoch mit dem Bedürftigkeitsprinzip in Konflikt [Anm. 96]. Die Besonderheit des Finanzgeflechts zwischen dem Seraphischen Liebeswerk und der Erziehungsanstalt Marienhausen zeigt sich noch deutlicher, wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass das St. Franziskusblatt zum ersten Vereinsblatt des Seraphischen Liebeswerkes bestimmt und darüber hinaus mit dem Schriftleiter Matthäus Müller eine spezielle Vereinbarung geschlossen wurde. In ihr hieß es „dass die Hälfte der Abonnements an ihn, die andere Hälfte an die Vereinskasse des Seraphischen Liebeswerks in Ehrenbreitstein abgeführt würde.“ [Anm. 97] Als das St. Franziskusblatt wegen der Überlastung von Müller ab 1910 an die Rheinisch-Westfälische Kapuzinerordensprovinz in Ehrenbreitstein ging, verpflichtete sich diese, bis zum 1.1.1920 jährlich zwei Drittel des Reingewinns bei einer Obergrenze von 10 000 Mark an die Diözesananstalt Marienhausen auszuschütten. Müller hat aber nie Ansprüche für sich selbst geltend gemacht [Anm. 98].

0.8.3.2.2 Interessenkonflikte

Nun bliebe das ohnehin facettenreiche Bild über Matthäus Müller und die Finanzen allerdings unvollständig, wenn der Hinweis fehlte, dass es in den ersten 15 Jahren des Seraphischen Liebeswerkes weder Mitgliederversammlungen noch Wahlen zum Vorstand gab. „Die Vorstandsmitglieder wurden vom Provinzial der Rheinisch-Westfälischen Kapuzinerprovinz ernannt.“ [Anm. 99] Matthäus Müller gehörte von 1891 bis 1909 dem Vorstand des Liebeswerkes an. Er war damit zugleich Vorstandsmitglied und Direktor der Rettungsanstalt in Marienhausen. Diese Doppelstellung barg Interessenskonflikte. Müller dachte im Seraphischen Liebeswerk offenbar häufig primär an die Erziehungsanstalt in Marienhausen, wobei ihm gelegen kam, dass das Liebeswerk als Zahlstelle organisiert war. Bei seinem Rücktritt aus dem Zentralvorstand des Seraphischen Liebeswerkes im Jahre 1909, dem auch viele Auffassungsunterschiede über die grundsätzliche Positionierung des Liebeswerks vorausgegangen waren, räumte Müller selbst ein, dass er „seine Doppelstellung als Mitglied des Zentralvorstands und als Leiter einer Diözesananstalt für nicht vereinbar erkannt habe“ [Anm. 100]. Dagegen war es ihm zuvor wegen seiner Sorge um verwahrloste und glaubensgefährdete Kinder lange Zeit fast einerlei, ob die dafür notwendigen Mittel vom Seraphischen Liebeswerk oder aus anderen Quellen kamen [Anm. 101]. Zu den anderen Quellen gehörten auch Mittel aus Müllers Privatvermögen [Anm. 102].

0.9.4. Matthäus Müller und die Caritas

Eva M. Welskop-Deffaa, die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, hat zu Recht einmal festgestellt, dass Matthäus Müller trotz seines vielfältigen karitativen Engagements eher im Schatten anderer Caritas-Persönlichkeiten stand [Anm. 103]. Die vorliegende Arbeit möchte dazu beitragen, ihn wieder ein wenig aus diesem Schatten herauszuführen und seine Verdienste um die Caritas und damit auch um die Sozialpastoral zu würdigen. Von Matthäus Müller führen viele Wege zur Caritas. Das liegt allein schon daran, dass der Begriff „Caritas“ drei verschiedene Seiten hat, die er allesamt mit Leben füllte. Erstens war die Caritas, oder die „Charitas“, wie sich die Zeitschrift für die Werke der Nächstenliebe im katholischen Deutschland bis 1909 schrieb, ein Medium, in dem Müller wichtige Aufsätze zu seinen Erziehungsvorstellungen veröffentlichte, die auch in der vorliegenden Arbeit als Primärquellen herangezogen werden. Zweitens drückt der Begriff Caritas eine von Nächstenliebe geprägte Grundhaltung aus, besonders gegenüber Menschen in Notlagen. Müllers karitative und soziale Grundhaltung zeigte sich vor allem in der Nächstenliebe zu hilfsbedürftigen Kindern in der Diözesanknabenrettungs- bzw. Erziehungsanstalt. Sie wurde im zweiten Teil der Arbeit ausführlich behandelt. Hinzu kommt, dass man die ebenfalls thematisierte Rettungshausbewegung aus der Perspektive einer karitativen Grundhaltung interpretieren kann. Drittens schließlich steht „Caritas“ als Kurzbezeichnung für den Deutschen Caritasverband und die Caritasverbände in den einzelnen Diözesen. Mit dieser „verbandlichen“ Caritas war Matthäus Müller ebenfalls eng verbunden. Als Netzwerker im karitativen Katholizismus gründete er außerdem den Fachverband katholischer Anstalten für Geistesschwache und die Vereinigung für katholische caritative Erziehungstätigkeit. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich vor allem auf Müllers Position und Positionierungen in der verbandlichen Caritas. Sie können hier aber nur punktuell und streiflichtartig behandelt werden.

0.10.4.1 Verbandliche Caritas

Zusammen mit vielen Unterstützern gründete Müller im November 1897 für das Bistum Limburg den ersten deutschen Diözesancaritasverband. Er war dessen erster Vorsitzender. Offenbar fand er dann jedoch keine Mitarbeiter [Anm. 104]. Die hohe Arbeitsbelastung Müllers durch die Leitung der Erziehungsanstalt und die verbandliche Caritasarbeit führte zu einer Überforderung, die ihm für den Diözesancaritasverband nicht genügend Zeit ließ [Anm. 105]. Der Verband kam viele Jahre kaum von der Stelle [Anm. 106]. Nach der Neugründung im Jahre 1914 legte Müller sein Amt als Vorsitzender 1917 des Diözesancaritasverbandes nieder. Richtet man das Augenmerk auf den Deutschen Caritasverband, der wenige Tage vor dem Limburger Diözesanverband ins Leben gerufen wurde, so ist zunächst daran zu erinnern, dass Müllers karitative Netzwerkbildung schon mit dem Seraphischen Liebeswerk begann, das als Mutter des Caritasverbandes gilt. Er gehörte 1897 dann auch zu den Gründungsmitgliedern des „Charitasverbandes für das Katholische Deutschland“. Mit diesem Verband sollten die vielen karitativ tätigen katholischen Initiativen mit dem Ziel koordiniert werden, „ihnen im Konzert der Meinungen eine vernehmliche Stimme zu verschaffen.“ [Anm. 107] Auch Müller schwebte eine organisierte Caritas vor, „die all die großen und kleinen Initiativen effektiv verbinden könnte.“ [Anm. 108]

0.11.4.2 Caritas und Staat: Subsidiarität

Dass eine vernehmliche Stimme angesichts der Meinungsvielfalt innerhalb des Caritasverbandes und der Umstrukturierungsprozesse im karitativen Katholizismus in den 1890er Jahren [Anm. 109] keineswegs von vornherein mit einer einheitlichen Stimme gleichgesetzt werden konnte, zeigte sich insbesondere im Vorfeld der Auseinandersetzungen über das Fürsorgeerziehungsgesetz von 1900. Nicht zuletzt ging es um die Rolle der verbandlichen Caritas im Beziehungsgeflecht von Familie, Kirche und dem entstehenden Sozialstaat. Anders als das Zwangserziehungsgesetz galt das Fürsorgeerziehungsgesetz nicht mehr ausschließlich straffälligen Minderjährigen, „sondern allen, die in Gefahr standen zu verwahrlosen.“ [Anm. 110] Dadurch erweiterte sich der Eingriffsspielraum der öffentlichen Jugendfürsorge erheblich [Anm. 111]. „Um zu zeigen, dass es sich nicht um eine strafende, sondern um eine pädagogische Maßnahme handelte, wurde nicht mehr von Zwangserziehung, sondern von Fürsorgeerziehung gesprochen, ein Euphemismus, da der Zwang selbstverständlich bestehen blieb.“ [Anm. 112] Dieser Euphemismus, so formulierte es Peukert, „sollte Begriffsgeschichte machen.“ [Anm. 113] Müller ließ bereits 1897 keinen Zweifel an seiner Auffassung, dass es nicht die Aufgabe des Staates sei, sich um die Kinder zu sorgen und zu kümmern, die in Gefahr seien zu verwahrlosen. Dies sei die Aufgabe aller karitativen und christlich-sozialen Vereine. Der Staat solle erst eingreifen, wenn greifbare Tatsachen vorliegen [Anm. 114]. Bei alldem befürchtete Müller, dass das Fürsorgeerziehungsgesetz missbraucht werden könnte. Ihm seien Fälle bekannt, „dass Kinder aus Neid und Rachsucht beim Gericht angezeigt und zur Zwangserziehung verurteilt wurden." [Anm. 115] Auf dem Caritastag 1898 in Wiesbaden sah Müller im Fürsorgeerziehungsgesetz eine „Hinneigung zum sozialistischen Staatsprinzip. Die Sozialisten berufen sich ja gerade auf die Zwangserziehung, um ihre Theorie von der allgemeinen Staatserziehung mundgerecht zu machen.“ [Anm. 116] Müllers Position war jedoch umstritten [Anm. 117]. Max Brandts und Lorenz Werthmann, ebenfalls wichtige Schlüsselfiguren im karitativen Katholizismus, sprachen sich „für ein erweitertes Zwangserziehungsgesetz und für die Mitarbeit der Caritas an seiner Umsetzung aus.“[Anm. 118]

Im Ergebnis beteiligten sich die meisten Caritasorganisationen an der Umsetzung des Fürsorgeerziehungsgesetzes, „und zwar nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, schließlich eröffneten sich über Pflegegelder und direkte staatliche Zuschüsse im Vergleich zu Spenden zuverlässig fließende Einnahmequellen … “ [Anm. 119] Ergänzend sei hinzugefügt, dass sich Müller gerade auch mit der finanziellen Dimension der Überweisung eines Kindes in die Fürsorgeerziehung sehr genau auseinandersetzte. Vor allem legte er dar, wie sich die daraus entstehenden Kosten auf die Ortsgemeinde, den Kommunalverband und die Staatskasse verteilten [Anm. 120]. Insgesamt betrachtet, dürften die Auseinandersetzungen über die Erweiterung des Zwangserziehungsgesetzes entscheidend dazu beigetragen haben, dass sich im sozialen und karitativen Katholizismus die Idee entwickelte, „im Bereich der Wohlfahrtspflege für das Nebeneinander von staatlichen und kirchlichen Aktivitäten das Subsidiaritätsprinzip heranzuziehen.“ [Anm. 121] Der Ansatz der dualen Wohlfahrtspflege hat auch für die Entstehung des modernen Wohlfahrtstaates und spezieller noch für das Verhältnis zwischen Staat und Caritas eine wichtige Rolle gespielt. „Der Staat definierte eine bestimmte Hilfeleistung, sorgte aber nicht direkt für ihre Umsetzung, sondern ließ sie von konfessionellen Gruppierungen realisieren." [Anm. 122] Diese institutionelle Subsidiarität spiegelt sich auch heute noch in der Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zwischen Staat und verbandlicher Caritas. Während Sozialgesetze regeln, welche Hilfen Menschen in schwierigen Lebenslagen erhalten sollen, werden diese Aufgaben dann nach dem Subsidiaritätsprinzip, „soweit möglich, von privaten Anbietern und gemeinnützigen Organisationen wie der Caritas übernommen.“ [Anm. 123] So kann man den Deutschen Caritasverband durchaus als einen „Hüter der Subsidiarität im deutschen Wohlfahrtsstaat“ [Anm. 124] bezeichnen. Fügt man diese Aussagen in einen geschichtlichen Rahmen, so ist vor allem festzuhalten, dass das Subsidiaritätsprinzip einen zentralen Baustein der katholischen Soziallehre darstellt, die eng mit der Sozialenzyklika „Rerum novarum“ von Papst Leo XIII. verbunden ist. Der Arbeiterpapst griff dabei auf die Vorarbeiten von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler zurück, der zu den Lehrern von Matthäus Müller gehörte. „Leo XIII. ehrte Ketteler 1891, indem er ihn als seinen großen Vorgänger bezeichnete." [Anm. 125]

0.1.4.3 Caritas und Kirche: Sozialpastorale Gemeinsamkeiten

Im Anschluss an die Frage nach dem Verhältnis von Caritas und Staat stellt sich nunmehr auch die Frage nach der Beziehung zwischen der Caritas und der Kirche. Diese Frage ist schon häufig erörtert worden [Anm. 126]. Eine der fundamentalen Antworten darauf lautet, dass die Kirche durch eine auf vielfältig gelebte Caritas glaubwürdig werde. Caritas sei kein Akzidens, sondern neben der Verkündigung von Gottes Wort und der Feier der Sakramente ein unverzichtbarer Wesensausdruck der Kirche [Anm. 127]. Bischof Georg Bätzing formuliert es so: „Caritas ist kein Teil von Kirche, Caritas ist Kirche. Genauso ist Kirche Caritas. Beide sind untrennbar verbunden." [Anm. 128] Versteht man unter „Caritas“ gerade auch aus dem kirchlich-institutionellen Blickwinkel zunächst eine durch Nächstenliebe geprägte Grundhaltung, dann stellen die im zweiten Teil der Arbeit erwähnten bischöflichen Initiativen zur Errichtung einer Knabenrettungsanstalt Ausdrucksformen dieser Nächstenliebe für hilfsbedürftige Kinder dar. Für die spätere Übernahme der Trägerschaft durch das Bistum Limburg sowie die Berufung von Weltpriestern im Jahre 1873, zu denen auch Matthäus Müller gehörte, trifft dies ebenfalls zu. Beim Blick auf die Caritas als verbandliche Einrichtung ist hervorzuheben, dass es mit Lorenz Werthmann und Matthäus Müller Priester der katholischen Kirche waren, die „zu den eng einander verbundenen Pionieren der Caritas auf deutscher wie diözesaner Ebene“ [Anm. 129] gehörten. Allerdings war die Gründung des Deutschen Caritasverbandes selbst im Kreise der Bischöfe nicht unumstritten [Anm. 130]. Fibich verweist auf schwelende Probleme im Verhältnis von verbandlicher Caritas und verfasster Kirche [Anm. 131]. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass das Seraphische Liebeswerk als „Mutter“ des Deutschen Caritasverbandes eher neben der Amtskirche als durch sie entstand [Anm. 132]. Fragt man vor diesen historischen Hintergründen nach dem heutigen Verhältnis von Kirche und verbandlicher Caritas, dann muss einerseits auf die zunehmende Professionalisierung von sozialen Diensten in der Wohlfahrtspflege geachtet werden [Anm. 133]. Sie hat im Bistum Limburg zu einer langfristigen Verlagerung der karitativen Tätigkeiten von den Ordensgemeinschaften und pfarrlichen Vereinen hin zur verbandlichen Caritas geführt [Anm. 134]. Andererseits dürfen aber auch die Initiativen und organisatorischen Vorkehrungen nicht übersehen werden, die die Sozialpastoral als gemeinschaftliches Ziel von Kirche und Caritas festigen möchten.

Beispielsweise wird die Caritas im aktuellen Organisationsplan des Bischöflichen Ordinariats in der Limburger Diözese als eigener Leistungsbereich des Bistums ausgewiesen und mit ihm der Diözesancaritasverband als externe Einheit. Die strategischen Kompetenzfelder dieses Leistungsbereichs werden im unmittelbaren Verbund mit dem Organigramm des Bischöflichen Ordinariats dargestellt.

Konkrete Informationen über das Verhältnis zwischen Caritas und Kirche sind auch im Regelwerk des Diözesancaritasverbandes zu finden, auf dessen Homepage Matthäus Müller als Don Bosco des Bistums Limburg hervorgehoben wird [Anm. 135]. In der Präambel zur Satzung des Caritasverbandes für die Diözese Limburg e. V. heißt es ausdrücklich, dass er als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche an der Gestaltung des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens mitwirkt. Er steht unter der Aufsicht des Bischofs von Limburg. Die satzungsmäßigen Aufgaben des Limburger Diözesancaritasverbandes reichen von der Jugend-, Alten- und Familienhilfe bis hin zur Hilfe für behinderte Menschen und Flüchtlinge, um nur einige Beispiele zu nennen. Gerade im Rückblick auf Matthäus Müller verdienen die rund 300 Kindertagesstätten des Limburger Caritasverbades eine besondere Hervorhebung. Insgesamt weist der Diözesancaritasverband rund 20.000 beruflich Mitarbeitende und ebenso viele Ehrenamtliche und freiwillige Mitarbeitende aus [Anm. 136]. So ist schließlich in der Erinnerung an Matthäus Müller ebenfalls zu betonen, dass Caritas über die verbandliche Caritas hinausgehen sollte. Ehrenamtliche Caritas in der Pfarrgemeinde lebt von praktischen Lebenshilfen und der Prägnanz des Konkreten. Fahrdienste zu den Gottesdiensten, Besuche in Pflegeheimen, ökumenischer Mittagstisch, Nachhilfestunden für Schülerinnen und Schüler, Begleitung in der Trauer und Hilfen für Geflüchtete sind hierfür wichtige Beispiele. Sie stehen für die „Caritas als verortete und sichtbare Kirche.“ [Anm. 137]

0.1.5. Schlussbetrachtung

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt [Anm. 138], dass sich im Lebenswerk von Matthäus Müller, das einen zentralen Teil der bald 200-jährigen Geschichte des Limburger Bistums darstellt, bedeutende historische Entwicklungen spiegelten. Dazu gehörten die Rettungshausbewegung, der Kulturkampf, die Erziehungsgesetze und der entstehende Wohlfahrtsstaat. Matthäus Müller entwickelte und praktizierte ein pädagogisches Leitbild für Erziehungsanstalten, das sich durch individuelle Zuwendung, christliche Nächstenliebe und die Sorge um das Seelenheil der Kinder auszeichnete. Um seine pädagogischen und sozialen Ziele umzusetzen, nutzte er die Medien seiner Zeit nicht nur als Kommunikations-, sondern ebenso als Finanzierungsinstrument. Nimmt man dann noch die vielfältigen Managementaufgaben als Direktor der Erziehungsanstalt und seine Rolle in der verbandlichen Caritas hinzu, erscheint es nahezu selbsterklärend, dass er wegen der großen Arbeitslast auch an seine Grenzen stieß. Im historischen Kontext wird in der Rückbesinnung auf Müller zugleich eine bemerkenswerte Wiederkehr zentraler Herausforderungen im Katholizismus sichtbar. Die Handlungsfelder, denen sich Matthäus Müller schon im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert engagiert zuwandte, stellen aus gegenwärtiger Sicht zugleich Zukunftsfelder dar, die mit „Sozialpastoral und Pädagogik“ zusammengefasst werden können. Die Verknüpfung der drei Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft legt es schließlich auch nahe, den Blick auf Papst Leo XIV. zu richten. Er erinnerte zu Beginn seines Pontifikates programmatisch an die Sozialenzyklika von Leo XIII. aus dem Jahre 1891. Damit hob er ausdrücklich die soziale Botschaft des Christlichen hervor. Matthäus Müller verkörperte diese soziale Botschaft mit Leib und Seele. Mit den Worten des früheren Bischofs Franz Kamphaus heißt all dies, dass Matthäus Müller als bescheidener Priester zu den Großen im Bistum Limburg gerechnet werden darf. Er hatte ein Herz für junge, benachteiligte Menschen und war bereit, „viele Höhen und Tiefen zu durchschreiten, um ihnen ein Zuhause zu bieten." [Anm. 139]

0.2.Quellen und Literatur

- Bätzing, Georg: Ansprache zum Amtswechsel der Präsidentschaft des Deutschen Caritasverbandes. In: Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz vom 16.11.2021 197b, S. 1-4.

- Bätzing, Georg (2025): Wirklichkeit wahrnehmen – Hoffnung leben. https://bistumlimburg.de/news/2025/maerz/wirklichkeit-wahrnehmen-hoffnung-leben, Abruf 15.8.2025.

- Bosco, Johannes: Das Präventivsystem in der Erziehung der Jugend. Salesianer Don Boscos (Hrsg.), 1877.

- Brüggemann, Alexander: Die Mutter aller Sozialenzykliken, 2016. https://www.katholisch.de/artikel/8980-die-mutter-aller-sozialenzykliken), Abruf 15.8.2025.

- Caritas: So finanziert sich die Caritas. https://www.caritas.de/diecaritas/wir-ueber-uns/transparenz/finanzierung/ueberblick, Abruf 15.8.2025.

- Caritas im Bistum Mainz: Initiative Sozialpastoral, https://www.caritas-bistum-mainz.de/ueberuns/caritasverbandfurdiedioezesemainz/fachgebiete/stabstellegemeindecaritassozialpastoral/initiativesozialpastoral, Abruf 15.8.2025.

- Caritasverband für die Diözese Limburg e. V: Die Caritas im Bistum Limburg, https://www.dicv-limburg.de/derverband/, Abruf 15.8.2025.

- Caritasverband für die Diözese Limburg e. V: Die Caritas im Bistum Limburg, https://www.dicv-limburg.de/derverband/wissenswertes/geschichte/geschichte, Abruf 15.8.2025.

- Dank: Dem Deutschen Caritasverband und dem Diözesanarchiv des Bistums Limburg gilt mein Dank vor allem für die Bereitstellung von Literatur. Reinhold Nägler, Stadtarchivar in Rüdesheim, hat mich in vielfältiger Weise unterstützt. Sehr dankbar bin ich auch Prof. Dr. Andreas Henkelmann für zahlreiche wichtige Hinweise.

- Diözesanarchiv Limburg (1873): BB/1, Nr. 3504.

- Eckholt, Margit: Caritas – ein unverzichtbarer „Wesensausdruck“ der Kirche. Der Beitrag der dogmatischen Theologie zum Werden einer diakonischen Kirche, 2008, https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/124277, Abruf 15.8.2025.

- Fibich, Jan Kanty: Not sehen und handeln. In: Eulenfisch: Füreinander. 125 Jahre Caritasverband Diözese Limburg, Nr. 27, 2021, S. 123-127.

- Fibich, Jan Kanty (o.J.): Caritas im Bistum Limburg – Menschen und Geschichten aus 125 Jahren, https://www.dicv-limburg.de/presseundservice/125-jahre-dicv/geschichte/geschichte, Abruf 15.8.2025.

- Frank, Josef: Ein Aufsatz zur Geschichte der Caritas im Bistum Limburg. Zeit zum Helfen für andere. In: Caritasverband für die Diözese Limburg e.V. (Hg.): 100 Jahre Caritas im Bistum Limburg, 1997.

- Frie, Ewald: Zwischen Katholizismus und Wohlfahrtsstaat. Skizze einer Verbandsgeschichte der Deutschen Caritas. In: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, 38, 1997, S. 21-42.

- Frings, Bernhard: Behindertenhilfe und Heimerziehung: Das Sankt Vincenzstift Aulhausen und das Jugendheim Marienhausen (1945-1970), Münster 2013.

- Fröhlich, Cyprian P: Fünfundzwanzig Jahre im Dienste des göttlichen Kinderfreundes. Eine Geschichte des Seraphischen Liebeswerkes und der Zeitgeschichte, Altötting 1914.

- Gabriel, Karl: Die soziale Macht des Christlichen. Religion und Wohlfahrt in Deutschland und Europa, Frankfurt/New York 2024.

- Graulich, Markus: Matthäus Müller und seine Pädagogik. In: Lögers, Ludger (Hg.): Festschrift 100 Jahre Jugendheim Marienhausen. Von der Oaschdald zum Zentrum der Jugendhilfe, Rüdesheim/Rhein, Aulhausen 1989, S. 35-49.

- Heimbuch, Theo: Prälat Matthäus Müller 1846-1925 – ein bedeutender Sohn von Wicker. In: Schenk, Karl-Heinz: Wicker Tor zum Rheingau, Flörsheim 2010, S. 186-189.

- Henkelmann, Andreas : Caritasgeschichte zwischen katholischem Milieu und Wohlfahrtsstaat. Das Seraphische Liebeswerk (1897-1971), Paderborn u. a. 2008.

- Henkelmann, Andreas: Karitative katholische Vereine im Kontext des frühen deutschen Wohlfahrtsstaates. Das Seraphische Liebeswerk und die Entstehung der Fürsorgeerziehung im Kaiserreich. In: Maurer, Manuela & Bernhard Schneider (Hg.): Konfessionen in den west- und mitteleuropäischen Sozialsystemen im langen 19. Jahrhundert. Ein „edler Wettkampf der Barmherzigkeit?“, Berlin 2013, S. 183-207.

- Henkelmann, Andreas: Der Weg in den Wohlfahrtsstaat. Die Entwicklung der Caritas im langen 19. Jahrhundert. In: Stiegemann, Christoph (Hg.): Caritas. Nächstenliebe von der frühen Christen bis zur Gegenwart, Paderborn 2015, S. 306– 316.

- Henkelmann, Andreas & Bernhard Frings: Konfessionelle Heimerziehung – ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte. Eine Fülle offener Fragen. In: Herder Korrespondenz, Heft 7, Online, 2009, o. S.

- Hild, Anne: „Helden und Denker“ der Pädagogik im Spiegel ihrer Fachlexika von 1774-1945. Erziehungswissenschaftliche Studien, Band 2, Göttingen 2008.

- Hillen, Christian: Sehet her, hier ist die Stätte… Geschichte der Abtei Marienstatt, Köln, Weimar, Wien 2012.

- JG Rhein-Main: Geschichte und Entwicklung, https://jg-rhein-main.de/geschichte-und-entwicklung, Abruf 15.8.2025.

- Kamphaus, Franz (1989): Grußwort. In: Lögers, Ludger (Hg.): Festschrift 100 Jahre Marienhausen – Von der „Oaschdald“ zum Zentrum der Jugendhilfe, S. 11

- Kaspar, Clemens: „Müller, Matthäus“. In: Neue Deutsche Biographie 18, 1997, S. 457-458.

- Knab, Eckhart: Entwicklung der Erziehungshilfe – vom Mittelalter bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. In: Macsenaere, Michael et. al (Hg.): Handbuch der Hilfen zur Erziehung, 2. Auflage, Freiburg im Breisgau 2024, S. 20-25.

- Kuhlmann, Carola: Von der christlichen Initiative zur kirchlichen Institution – Der Kampf gegen die Verwahrlosung und die Entstehung der westfälischen Erziehungsanstalten. In: Schrapper, Christian & Dieter Sengling (Hg): Werkstattberichte zur Wanderausstellung. Geschichte der Kinder- und Jugendfürsorge, 1985, S. 59-121.

- Kuhlmann, Carola: Erziehungshilfen in Deutschland im Spannungsfeld von Schutz, Kontrolle und Hilfe. In: Homfeldt, Günther & Katrin Brandhorst (Hg): Hilfe-, Schutz und Kontrollorientierung in der Erziehungshilfe. Soziale Arbeit in einem grenzüberschreitenden Raum. Universität Trier, Arbeitspapier I – 03, Trier 2003, S. 5-15.

- Kuhlmann, Carola: Die Bewegung zur Rettung sittlich verwahrloster Jugendlicher als soziale Bewegung männlicher Bürger im 19. Jahrhundert. In: Franke-Meyer, Diana & Carola Kuhlmann (Hg): Soziale Bewegungen und Soziale Arbeit. Von der Kindergartenbewegung zur Homosexuellenbewegung, Wiesbaden 2018, S. 39-48.

- Manderscheid, Hejo & Joachim Hake (Hg.): Wie viel Caritas braucht die Kirche – wie viel Kirche braucht die Caritas? 2. Auflage, Stuttgart 2006

- Müller, Matthäus: Die Wohlthätigkeitsanstalten der Diözese Limburg, In: Charitas, 1, 1896, S. 8f, 49-51, 68f.

- Müller, Matthäus: Praktische Winke über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder. In: Charitas 2, 1897, S. 7f, 44-46.

- Müller, Matthäus: Fragen über die Erziehung verwahrloster Kinder. In: Charitas, 3, 1898a, S. 113.

- Müller, Matthäus: Kurze Bemerkungen zu den zwölf Fragen über die Zwangserziehung. In: Charitas 3, 1898b, S. 155-157.

- Müller, Matthäus: Erörterungen über die Zwangserziehung der verwahrlosten Jugend. In: Charitas 4, 1899, S. 31-35.

- Müller, Matthäus: Wie erziehen wir die Kinder für das Leben? In: Charitas 14, 1909, S. 330-334.

- Müller, Matthäus: Der Geist der Anstaltsdisziplin mit besonderer Berücksichtigung des Strafproblems. In: Caritas 16, 1911, S. 106-111.

- Müller, Matthäus: Was sollen wir Erzieher vom großen Bischof Ketteler lernen? In: Zeitschrift für kath. caritative Erziehungstätigkeit, 1912a, S. 8-10.

- Müller, Matthäus: Ist es zweckmäßig, für unsere schwererziehbaren Fürsorgezöglinge „Zwischenanstalten“ zu bauen? In: Zeitschrift für kath. caritative Erziehungstätigkeit 1, 1912b, S. 49-54.

- Müller, Matthäus: Die wichtigsten Fehler unserer Fürsorgezöglinge und deren Heilung. In: Caritas 17, 1912c, S. 290-293.

- Müller, Matthäus (o.J.): Kleiner Charitas-Führer für den kath. Klerus, Coblenz.

- Nägler, Reinhold: Beeindruckt vom Sozialbischof Ketteler. Lebens- und Wirkungsgeschichte von Prälat Matthäus Müller, geboren in der Steinmühle. In: Flörsheimer Zeitung, 16.12.2021, 2021a.

- Nägler, Reinhold: Marienhausen das alte Zisterzienserinnenkloster in Rüdesheim-Aulhausen. Auli-online.de/Einrichtungen/Kloster Marienhausen, 2021, 2021b.

- Nägler, Reinhold: Die Einrichtungen „Marienhausen“ und St. Vincenzstift Aulhausen. In: Chronik Aulhausen, 2008, S. 645-655.

- Neher, Peter: Vortrag, in: Deutscher Caritasverband e. V. (Hg.), Fachtag Gemeindecaritas. Diakonische Kirchenentwicklung. Von konkurrierender Identität zu aufgabenbezogenen Kooperationen. Caritas – ein starkes Stück Kirche ?! 2019.

- Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918. Zweiter Band. Machtstaat und Demokratie. München 1992.

- O.V: Berichte. In: Katholische Lehrerzeitung, Fünfter Jahrgang, 1894, Nr. 35, S. 1119-1120.

- Peukert, Detlev J. K: Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorge von 1878 bis 1932, Köln 1986.

- Remsperger, Hermann: St. Teresa am Main und Prälat Müller aus Wicker. Gedanken zur Gründungsvereinbarung der neuen Flörsheimer und Hochheimer Pfarrei. In: Flörsheimer Zeitung, 13.6.2023, S. 4-5.

- Remsperger, Hermann: Einer der Großen im Bistum Limburg. Zum 100. Todestag von Prälat Matthäus Müller aus Wicker. In: Flörsheimer Zeitung, 5.6.2025, S. 7.

- Remsperger, Hermann: Zum 100. Todestag von Prälat Matthäus Müller aus Wicker: Priester, Pädagoge, Publizist, Manager und Mitbegründer der Caritas, https://st-teresa-am-main.de/news/2025/zum-100-todestag-von-praelat-matthaeus-mueller-aus-wicker, Abruf 15.8.2025.

- Richter, Sophia: Pädagogische Strafen. Verhandlungen und Transformationen, Weinheim, Basel 2018.

- Röll, Maximilian: „Vom übrigen deutschen Leben ganz abgelöste Winkelkultur“? Deutungsmuster in der katholischen Lebenswelt der Region Limburg während des Kulturkampfes in vergleichender Perspektive, Münster 2022.

- Schatz, Klaus: Geschichte des Bistums Limburg, Mainz 1983.

- Scheiwe, Kirsten: Zwang und Erziehung. Die Entwicklung der Fürsorgeerziehung 1870-1990. In: Schumann, Eva & Friederike Wapler (Hg): Erziehen und Strafen, Bessern und Bewahren, Göttingen 2017, S. 3-23.

- Schick, Hans Peter: Matthäus Müller – „Nestor der Deutschen Caritas-Bewegung“. In: Lögers, Ludger (Hg.): Festschrift 100 Jahre Marienhausen – Von der „Oaschdald“ zum Zentrum der Jugendhilfe, Rüdesheim/Rhein, Aulhausen 1989, S. 51-55.

- Schneider, Bernhard (2013): Konfessionen in den west- und mitteleuropäischen Sozialsystemen im langen 19. Jahrhundert. Ein edler Wettkampf der Barmherzigkeit? Einleitung und Zwischenbilanz. In: Maurer, Michaela & Bernhard Schneider (Hg.): Konfessionen in den west- und mitteleuropäischen Sozialsystemen im langen 19. Jahrhundert, Ein „edler Wettkampf der Barmherzigkeit?“, Berlin 2013, S. 13-37.

- Schneider, Bernhard: Einführung in die Sektion. In: Braun, Karl-Heinz et al. (Hg.): Neuaufbrüche und Friktionen. 200 Jahre Oberrheinische Kirchenprovinz 1821-2021, Freiburg, 2023, S. 261-268.

- Schüllner, Angelika: Die pädagogischen Konzepte von Pater Kentenich und Don Bosco, Bendiktbeuern 2008.

- Schüßler, Michael: Selig die Straßenkinder. Perspektiven systemtheoretischer Sozialpastoral, Ostfildern 2006.

- Seraphisches Liebeswerk: Unser Träger, Unser Auftrag. Das Werk bekommt eine Form, https://www.seraphisches-liebeswerk.de/geschichte/das-werk-bekommt-eine-form/, Abruf 15.8.2025.

- Söling, C. (2007). „Mit ins Leben gehen“. In: Einblick. St. Vincenzstift Aulhausen. Jugendhilfe Marienhausen. Pädagogik Spezial. Ausgabe 2/2007.

- Steinacker, Sven: Der Staat als Erzieher. Jugendpolitik und Jugendfürsorge vom Kaiserreich bis zum Ende des Nazismus, Stuttgart 2012.

- Stöffler, Friedrich (1962): Direktor Prälat Matthäus Müller. Ein Pionier der katholischen Heimerziehung im Geiste Don Boscos (1846-1925). In: Archiv für Mitelrheinische Kirchengeschichte, 14. Jg., S. 507-522.

- St. Vincenzstift Aulhausen: Chronik der Diöcesan-Rettungsanstalt oder Erziehungs-Anstalt zum hl. Joseph, o. J.

- Vanja, Christina: Die Heimerziehung in Hessen und das Mädchenjugendheim „Fuldatal“ in den 1960er Jahren. In: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte, Band 117/118, 2012/2013, S. 269-288.

- Welskop-Deffaa, Eva M.: Matthäus Müller und die Caritas. Festvortrag zum 130. Geburtstag des Sankt Vinczenzstifts in Aulhausen/Rüdesheim, 2.7.2023.

- Wendt, Wolf Rainer (2017): Geschichte der Sozialen Arbeit 1. Die Gesellschaft vor der sozialen Frage 1750 bis 1900, 6. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden.

- Wieland, Barbara & Matthias Kloft: Caritas im Bistum Limburg. In: Braun, Karl-Heinz et al. (Hg.): Neuaufbrüche und Friktionen: 200 Jahre Oberrheinische Kirchenprovinz 1821-2021, Freiburg 2023, S. 301-322.

- Ziemann, Benjamin: Säkularisierung und Neuformierung des Religiösen. Religion und Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Archiv für Sozialgeschichte 51, 2011, S. 3-36.

Archivquellen

- Diözesanarchiv Limburg, DAL, BB/1, Nr. 3504, Nr. 3507.

- St. Vincenzstift Aulhausen o. J.: Chronik der Diöcesan-Rettungsanstalt oder Erziehungs-Anstalt zum hl. Joseph

Anmerkungen:

- Bätzing 2025. Zurück

- Remsperger 2023, S. 4-5; ders. 2025, S.7; ders. Zum 100. Todestag. Zurück

- Müller 1896, S. 8. Zurück

- Gabriel 2024, S. 27. Zurück

- Schick 1989, S. 51. Zurück

- Stöffler 1962, S. 511. Zurück

- Heimbuch 2010, S. 186-189; Kaspar 1997, S. 458. Zurück

- Caritas im Bistum Mainz. Zurück

- Nägler 2008, S. 645. Zurück

- Müller o. J., S. 15. Zurück

- St. Vincenzstift Aulhausen o. J., S. 28-40. Zurück

- Wendt 2017, S. 97-134. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 189. Zurück

- Schneider 2013, S. 34. Zurück

- Schüßler 2006, S. 26-34. Zurück

- Kuhlmann 2018, S. 39, 49. Zurück

- Ebd., S. 39. Zurück

- Schatz 1983, S. 220; Wieland & Kloft 2023, S. 311; Frie 1997, S. 22f. Zurück

- Frings 2013, S. 34. Zurück

- Graulich 1989, S. 36f. Zurück

- Frings 2013, S. 35; Stöffler 1962, S. 509. Zurück

- Röll 2022, S. 217. Zurück

- Nipperdey 1992, S. 374. Zurück

- St. Vincenzstift Aulhausen o. J., S.30; Hillen 2012, S. 272. Zurück

- St. Vincenzstift Aulhausen o. J., S. 39; Frings 2013, S. 34. Zurück

- Röll 2022, S. 230, 427. Zurück

- Hillen 2012, S. 280. Zurück

- Nägler 2021b. Zurück

- JG Rhein-Main. Zurück

- Scheiwe 2017, S. 5. Zurück

- Graulich 1989, S. 38. Zurück

- Steinacker 2012, S. 77. Zurück

- Kuhlmann 2003, S. 6. Zurück

- Vanja 2012/13, S. 271. Zurück

- Müller 1897, S. 7; ders. 1898b, S. 155. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 195. Zurück

- O.V 1894, S. 1119f. Zurück

- Scheiwe 2017, S. 5. Zurück

- O.V. 1894, S. 1119. Zurück

- Kuhlmann 1985, S. 116. Zurück

- Scheiwe 2017, S. 5. Zurück

- Graulich 1989, S. 38. Zurück

- Ebd., S. 39. Zurück

- Müller 1911, S. 107; ders. 1912b, S. 50. Zurück

- Vanja 2012/13, S. 271. Zurück

- Schatz 1983, S. 221. Zurück

- Söling 2007; Welskop-Deffaa 2023, S. 7. Zurück

- Nägler 2021a, S.1. Zurück

- Knab 2024, S. 22. Zurück

- Müller 1912a. Zurück

- Ebd., S. 9. Zurück

- Schüllner 2008, S. 52. Zurück

- Hild 2018, S. 197. Zurück

- Bosco 1877. Zurück

- Schüllner 2008, S. 81. Zurück

- Ebd., S. 81/82. Zurück

- Bosco 1877, S. 5f. Zurück

- Müller 1909, S. 332. Zurück

- Müller 1912c, S. 293. Zurück

- Müller 1909, S. 332. Zurück

- Stöffler 1962, S. 511. Zurück

- Müller 1909, S. 331. Zurück

- Müller 1912b, S. 53f. Zurück

- Müller 1909, S. 330. Zurück

- Müller 1912c, S. 291. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd., S. 293. Zurück

- Ebd. Zurück

- Müller 1911, S. 108. Zurück

- Ebd. Zurück

- Ebd., S. 110. Zurück

- Ebd., S. 109. Zurück

- Richter 2018, S. 71. Zurück

- Ebd., S. 123. Zurück

- Kuhlmann 1985, S. 112. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 196. Zurück

- Frings 2013, S. 35. Zurück

- Röll 2022, S. 104. Zurück

- Stöfller 1962, S. 508. Zurück

- Graulich 1989, S. 37. Zurück

- St. Vincenzstift Aulhausen o. J., S. 47-49. Zurück

- Stöffler 1962, S. 514. Zurück

- Graulich 1989, S. 38. Zurück

- Kuhlmann 1985, S. 94. Zurück

- Ebd. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 188. Zurück

- Stöffler 1962, S. 508. Zurück

- Henkelmann 2015, S. 141. Zurück

- Henkelmann 2008. Zurück

- Fröhlich 1914, S. 18. Zurück

- Henkelmann 2008, S. 43. Zurück

- Ebd., S. 50f. Zurück

- Seraphisches Liebeswerk. Zurück

- Henkelmann 2008, S. 52f. Zurück

- Ebd., S. 128. Zurück

- Fröhlich 1914, S. 44. Zurück

- Stöffler 1962, S. 514f. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 188. Zurück

- Henkelmann 2008., S. 174. Zurück

- Ebd., S. 172. Zurück

- Stöffler 1962, S. 518. Zurück

- Welskop-Deffaa 2023, S. 4. Zurück

- Stöffler 1962, S. 517. Zurück

- Welskop-Deffaa 2023, S. 12. Zurück

- Wieland & Kloft 2023, S. 320. Zurück

- Schneider 2023, S. 266. Zurück

- Fibich o.J. Zurück

- Frie 1997, S. 25. Zurück

- Henkelmann & Frings 2009. Zurück

- Steinacker 2012, S. 78. Zurück

- Henkelmann & Frings 2009. Zurück

- Peukert 1986, S. 127. Zurück

- Müller 1897, S. 8. Zurück

- Ebd. Zurück

- Müller 1899, S. 33. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 196f. Zurück

- Henkelmann 2015, S. 311. Zurück

- Ebd. Zurück

- Müller o. J., S. 15. Zurück

- Gabriel 2024, S. 35. Zurück

- Henkelmann 2013, S. 183. Zurück

- Caritas. Zurück

- Gabriel 2024, S. 184. Zurück

- Brüggemann 2016. Zurück

- Manderscheid & Hake 2006. Zurück

- Eckholt 2008, S. 234. Zurück

- Bätzing 2021, S. 3. Zurück

- Frank 1997, S. 6. Zurück

- Schneider 2023, S. 267. Zurück

- Fibich 2021, S. 124. Zurück

- Henkelmann 2008, S. 59. Zurück

- Ziemann 2011, S. 8-10. Zurück

- Wieland & Kloft 2023, S. 322. Zurück

- Caritasverband Limburg Geschichte. Zurück

- Caritasverband Limburg Verband. Zurück

- Neher 2019, S. 3. Zurück

- Dank. Zurück

- Kamphaus 1989, S. 11. Zurück