0.Grube Amalienhöhe / Grube Dr. Geier

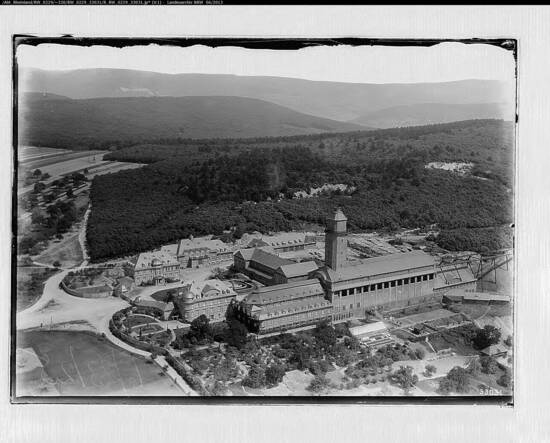

Die Grube Amalienhöhe, auch Grube Dr. Geier genannt, ist ein ehemaliges Mangan- und Dolomitbergwerk und eine Denkmalzone nordöstlich des Waldalgesheimer Ortsgebiets. Die symmetrische Anlage mit Ehrenhof und repräsentativen Gebäuden orientiert sich an Vorbildern barocker Schlossarchitektur. Das Industriedenkmal wurde zwischen 1916 und 1920 nach den Plänen des Architekturbüros Markwort & Seibert in Darmstadt neuerrichtet. Seit 2002 ist die Grube Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal. [Anm. 1]

- Luftbild der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier von 1931[Bild: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland [CC BY-SA 4.0]]

2.1.Geschichte des Bergwerks

Am 15. März 1883 wurde das Grubenfeld Amalienhöhe nordöstlich von Waldalgesheim an den Architekten Dr. Heinrich Claudius Geier (1834–1896) aus Mainz verliehen. 1887 begann dort die Förderung von Manganerz, das zur Stahlproduktion benötigt wird. Am 25. November 1905 wurde das Familienunternehmen in die „Gewerkschaft Braunsteinbergwerke Doktor Geier“ umorganisiert. 1909 wurde der Geologe Dr. Ernst Esch Bergwerksdirektor, der maßgeblich für den Aufschwung der Gruben des Unternehmens verantwortlich war. [Anm. 2]

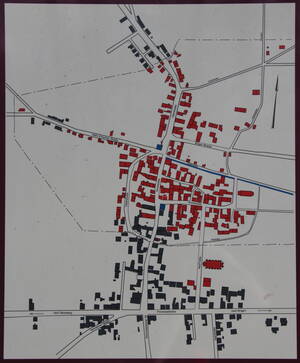

Im Verlauf des Ersten Weltkrieges erreichte die Grube aufgrund des hohen Bedarfs an Manganerz für die Kriegswirtschaft einen Förderhöchststand. In dieser Zeit wurden auch Kriegsgefangene in der Grube eingesetzt. Im Zuge des Krieges wurden die Abbaubegrenzungen zum Schutz von Waldalgesheim versetzt und die Schutzzone verkleinert. In den folgenden Jahren wurden deshalb durch Bergschäden immer mehr Gebäude im historischen Ortskern beschädigt und mussten nach und nach aufgegeben werden. [Anm. 3]

- Karte der Bergschäden in Waldalgesheim auf einer Infotafel mit der Bebauung von 1908.. Die Rot markierten Häuser mussten aufgrund von Bergschäden aufgegeben werden. Die schwarz markierten Häuser sind die verbliebenen Häuser.[Bild: Marion Halft [CC BY-SA 3.0]]

Im Jahr 1916 wurde mit dem Neubau der Gebäude der Grube Amalienhöhe in den noch heute bekannten Formen als repräsentative Industrieanlage begonnen. Aufgrund der zunehmenden Bergschäden innerhalb des Ortes mussten ab 1916 zudem Ersatzbauten für zerstörte Häuser erbaut werden. So entstand die heutige Denkmalzone an der Ernst-Esch-Straße.

Ab 1918 wurden die Mannesmannröhren-Werke aus Düsseldorf Mehrheitseigentümer des Unternehmens. Die Grube Amalienhöhe wurde daraufhin vermehrt auch Grube Dr. Geier genannt. Durch die schwierige wirtschaftliche Situation in den 1920er Jahren stagnierte die Bergbautätigkeit. [Anm. 4]

- Luftbild der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier von 1931[Bild: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland [CC BY-SA 4.0]]

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme forderte Hermann Göring ab 1936 die Ausweitung der deutschen Förderung von Manganerz, das für die (Kriegs-)Wirtschaft von großer Bedeutung war. Zur Steigerung der Förderung wurde auch die erneute Verkleinerung des Schutzbereiches von Waldalgesheim beschlossen. In der Folge wurde im Juli 1937 die Vereinbarung getroffen, dass die Entschädigungszahlungen für Bergschäden in Waldalgesheim zu etwa 50 % durch den Staat übernommen werden sollten. In der Folge wurde am 28. April 1938 der Sicherheitspfeiler für das nördliche Waldalgesheim durch das Oberbergamt Bingen weiter nach Süden verlegt. [Anm. 5]

Im Zuge des Zweiten Weltkrieges stieg die Fördermenge wieder an, sodass die Grube die höchste Förderung seit den 1920er Jahren erreichte. Zur zusätzlichen Erhöhung der Fördermenge wurde 1941 erneut der Sicherheitsbereich von Waldalgesheim verkleinert. Auch im Zweiten Weltkrieg wurden Kriegsgefangene im Bergbau eingesetzt. Im März 1945 besetzten schließlich alliierte Truppen Waldalgesheim, woraufhin der Betrieb der Grube bis Ende des Jahres eingestellt wurde. [Anm. 6]

In der Nachkriegszeit übernahm 1946 zunächst die französische Militärregierung die Kontrolle der Bergwerke. Im Jahr 1950 lehnte die Bundesrepublik Deutschland eine Übernahme der Vereinbarung über die Beteiligung an den Ausgleichszahlungen für Bergschäden ab. In den folgenden Jahren kam es zu zahlreichen Prozessen um Entschädigungen für die zunehmenden Bergschäden in Waldalgesheim. Zum Jahresende 1952 wurde die Gewerkschaft Dr. Geier aufgelöst und in die Gewerkschaft Mannesmann eingegliedert.

Im Jahr 1959 wurde mit dem Abbau von Dolomitgestein begonnen und die Grube in den 1960er Jahren zunehmend zu einem Dolomitwerk umgebaut. Diese Umstellung konnte den Niedergang des Bergwerks jedoch langfristig nicht verhindern. 1971 wurde die Grube in Waldalgesheim endgültig stillgelegt. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten noch 63 Arbeiter unter Tage, 77 Arbeiter über Tage und 32 Angestellte in der Grube. [Anm. 7]

Zwischen 1977 und 1980 wurde die Grube als Besucherbergwerk genutzt, bevor sie mehrere Eigentümerwechsel durchlief. Heute befindet sie sich weitgehend in privater Hand und wird teilweise als Wohnimmobilie genutzt.

2003 kaufte die Ortsgemeinde Waldalgesheim einen großen Teil des ehemaligen Bergwerksgeländes unterhalb der Grube und richtete dort ein Naturschutzgebiet ein. [Anm. 8]

- Naturschutzgebiet des ehemaligen Bergbaugebiets in Waldalgesheim. Ab dem 19. Jahrhundert musste der historische Ortskern von Waldalgesheim aufgrund von Bergbauschäden zunehmend aufgegeben werden. 2003 kaufte die Gemeinde das Gebiet unterhalb der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier und richtete dort ein Naturschutzgebiet ein.[Bild: Marion Halft [CC BY-SA 4.0]]

0.1.Gebäude der Grube Amalienhöhe

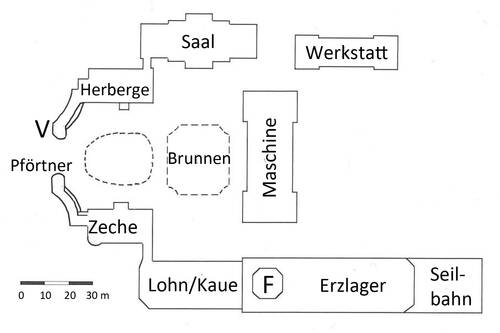

Ab 1916 plante das Architekturbüro Markwort und Seibert aus Darmstadt einen Neubau der Anlage im neubarocken und klassizistischen Stil. Um einen Ehrenhof mit Grasflächen und Brunnen wurden die repräsentativen Gebäude auf einer Westost-Achse gespiegelt angeordnet. Auf der südlichen Seite befinden sich das Zechenhaus, die Lohnhalle und Kaue, das Erzlager mit Förderturm sowie die Seilbahnstation. Auf der nördlichen Seite befinden sich die Herberge, der Saalbau und die Werkstatt- und Garagengebäude. Die östliche Seite des Ehrenhofs wird durch das Maschinenhaus abgeschlossen.

- Grundriss der Gebäudeanlagen der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier. F=Förderturm, Maschine=Maschinenhaus, V=Verbandspavillon.[Bild: Wikipedia-Nutzer "Agricolax" [CC0]]

Der Anlage westlich vorgelagert befinden sich zwei achteckige Pavillonbauten mit Eckpilastern und Haubendächern, die den Eingangs- und Torbereich der Grube bilden und das Torhaus-Motiv feudaler Anlagen aufgreifen. Diese Pavillons sind mit den Hauptgebäuden durch geschwungene Verbindungsgänge verbunden. [Anm. 9]

0.1.1.Zechenhaus und Herberge

- Zechenhaus der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Alexander Hoernigk [CC BY 3.0]]

- Pförtnerpavillon sowie Herberge der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Alexander Hoernigk [CC BY 3.0]]

Hinter dem Eingangstor wird der Hof durch zwei villenartige Gebäude, das „Zechenhaus“ im Süden und die „Herberge“ im Norden flankiert. Die Gebäude sind in Grundriss, Maßen und äußerer Gestaltung sehr ähnlich. Die zweigeschossigen Gebäude folgen dem neubarocken Stil und bauen auf klassizistischen Grundformen auf. Die Fassaden werden zwischen den Fensterachsen und an den Gebäudekanten durch breite Pilaster strukturiert. In der Mittelachse der Hauptfassade tritt ein polygonales Treppenhaus aus der Mauer hervor, dem ein Säulenportikus, ein überdachter Säulengang, vorgelagert ist. Die Gebäude sind mit einem Walmdach mit Fenstergauben gedeckt.

Das Zechenhaus war der Sitz der Verwaltung und der Dienstsitz des Direktors. Es besitzt in der südwestlichen Ecke zudem einen Rundturm, der die Büros des Direktors und des Prokuristen erweiterte. [Anm. 10]

Die Herberge besitzt die gleichen Maße und Gestaltungselemente wie das Zechenhaus, weist jedoch eine sparsamere Ausführung auf. So wurde etwa die Zahl der Fensterachsen verringert, die Abstände der Pilaster vergrößert und auf den Rundturm verzichtet. In der Westseite ist dagegen ein zweites Treppenhaus eingefügt, das als separater Zugang diente. Ursprünglich befanden sich hier Büros, das Beamtenkasino sowie Wohnungen. In den 1950er Jahren wurde die Herberge zum reinen Wohngebäude umgestaltet. [Anm. 11]

0.1.2.Betriebsgebäude (Magazin, Lohnhalle und Kaue)

- Das Betriebsgebäude, Erzsilo mit Förderturm und Maschinenhaus der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Alexander Hoernigk [CC BY-SA 4.0]]

Im Süden der Anlage befindet sich das Betriebsgebäude, in dem sich Magazin, Lohnhalle sowie die Kaue (ein Aufenthalts- oder Umkleideraum für die Bergarbeiter) befanden. Das Gebäude ist im Nordwesten durch einen Verbindungstrakt mit der Südostecke des Zechenhauses verbunden. Das Betriebsgebäude greift die Form einer dreischiffigen Basilika auf und verfügt im Westen über einen polygonalen Abschluss, der an einen gotischen oder byzantinischen Chor erinnert. Im Innenraum wurde nur in der Kaue die dreischiffige Aufteilung des Gebäudes übernommen. Die Fassadengliederung des Gebäudes führt den neubarocken Stil fort und ist durch Pilaster gegliedert. Die Seitenschiffe sind mit flachen Pultdächern bedeckt, die ursprünglich rundbogige Fenstergauben aufwiesen, die mittlerweile entfernt wurden. [Anm. 12]

0.1.3.Erzsilo, Schachthalle, Förderturm und Seilbahnstation

- Maschinenhalle, und Betriebtsgebäude sowie Förderturm der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Peter Weller [CC BY-SA 3.0]]

- Das Erzsilo mit Förderturm der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Wikipedia-Nutzer "Agricolax" [CC BY-SA 4.0]]

Östlich des Betriebsgebäudes schließen direkt das Erzsilo und die Schachthalle an, auf der sich ursprünglich der Förderturm befand. Der Bau aus unverputztem und ungestrichenem Sichtbeton bildet das größte Gebäude der Anlage. Die Halle ist mit einem Walmdach gedeckt, das im First ein verglastes Oberlicht besitzt.

Der fast 50 m hohe Förderturm bestand aus einer Stahlkonstruktion, die mit Leichtbetonplatten verkleidet war. Den oberen Abschluss bildete ein Wasserbehälter mit umlaufender Galerie und Schweifhelm mit Feuerschale. Die Verkleidung des Turms und die Feuerschale wurden im April 2012 entfernt. Aufgrund von Baufälligkeit wurde der gesamte Turm Anfang 2014 unter der Auflage abgerissen, bis 2030 einen vergleichbaren Turm zu errichten. [Anm. 13]

Östlich an die Halle schloss die ehemalige Seilbahnstation an, deren 6,8 km lange Hauptstrecke das geförderte Erz bis zur Schiffsverladestation bei Trechtingshausen lieferte. [Anm. 14]

0.1.4.Maschinenhaus

- Maschinenhalle, und Betriebtsgebäude sowie Förderturm der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Peter Weller [CC BY-SA 3.0]]

Das Maschinenhaus bildet den östlichen Abschluss des Ehrenhofs und beherbergte die Fördermaschine, den Kompressorenraum, die Gießerei und Schmiede sowie die Schlosserei. Das Gebäude ist in streng klassizistischen Formen gestaltet und weist keine neubarocken Schmuckelemente auf, sodass es am deutlichsten als Fabrikgebäude erkennbar ist. Der Bau besteht im Wesentlichen aus drei Hallen in Stahlstützen- und Stahlbinderkonstruktion, was hinter der Steinfassade verschleiert wird. Das Gebäude besteht aus einem Langhaus in Nord-Süd-Richtung, an dessen Enden sich zwei Querbauten in Ost-West-Richtung befinden. Die Wandgliederung des Baus folgt der Pilastergliederung der übrigen Gebäude. Die Querbauten verfügen darüber hinaus über Dreiecksgiebel mit ovalen Fenstern. Im Innern des Gebäudes befanden sich die Fördermaschinen des Bergwerks. [Anm. 15]

0.1.5.Saalbau

- Saalbau der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier[Bild: Alexander Hoernigk [CC BY 3.0]]

- Herberge und Saalbau der Grube Amalienhöhe / Dr. Geier. Im Vordergrund der Brunnen des Ehrenhofes.[Bild: Peter Weller [CC BY-SA 3.0]]

Im Norden der Anlage befindet sich der Saalbau, ein dreiteiliges Gebäude mit erhöhtem Mittelteil und zwei Seitenflügeln. Das Gebäude verfügt über die gleiche Pilastergliederung und ähnliche Außengestaltung wie die anderen Bauten der Anlage. In der Mittelachse des Hauptbaus befindet sich ein Windfang mit Freitreppe in dem der Haupteingang des Saalbaus untergebracht ist. Das Dach dieses Windfangs bildet einen Altan, eine Art unterbauten Balkon. Im Erdgeschoss des Hauptbaus befinden sich quadratische Fenster, während das Obergeschoss durch hohe Rundbogenfenster definiert wird, die die Dachtraufe durchbrechen. Das Gebäude verfügt über ein Walmdach, das mit einem Dachreiter mit Glockenhelm bekrönt ist. Die Seitenflügel verfügen über rechteckige Fensteröffnungen und rundbogige Fenstergauben. Am westlichen Seitenflügel führt ein Verbindungsgang zur Herberge. Der Saalbau diente als Speiseraum, Festhalle sowie Theater- und Vortragsraum und ist einer der signifikantesten Bauten der Anlage. Die Existenz eines solchen Speisesaals ist dabei bereits auffällig. Durch seine Größe war er wohl auch für die Arbeiter unter Tage gedacht. Diese verbrachten in anderen Bergwerken ihre Essenspausen üblicherweise unter der Erde. [Anm. 16]

0.1.6.Werkstattgebäude und Garagen

In der nördlichen Achse der Bergwerksanlage, etwas abgerückt vom Saalbau befand sich das Werkstattgebäude und die Garagen. Der unverputzte Backsteinbau mit hohem Betonsockel unterscheidet sich durch seine schlichtere Ausführung deutlich von den anderen Gebäuden. Er ähnelt in seinen Grundformen dem Maschinenhaus und besitzt einen einschiffigen Mittelbau sowie zwei Querhäuser mit Dreiecksgiebeln im Osten und Westen. Da der Bau nicht verputzt wurde, wurde die Pilastergliederung hier nicht umgesetzt. Das Gebäude wurde als letzter Bau der Anlage 1920 errichtet. Aufgrund der veränderten finanziellen Lage und des zunehmenden Bedeutungsverlusts des Unternehmens seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, konnte das Gebäude wohl nicht mehr wie geplant abgeschlossen werden. Das Werkstatt- und Garagengebäude brannte 2003 fast vollständig ab. [Anm. 17]

Die Grube Dr. Geier präsentiert sich als einheitliche Gesamtanlage im neubarocken und klassizistischen Stil, die nach Vorbildern barocker Schlossarchitektur errichtet wurde. Das Anwesen befindet sich jedoch teilweise in schlechtem baulichem Zustand. Der Großbau aus der Zeit des Ersten Weltkrieges ist ein bedeutendes Zeugnis deutscher Industriekultur und Sozialgeschichte sowie der Bergbaugeschichte am Rhein.

Verwendete Literatur:

- Blum, Hans-Willi: Wahrzeichen wird abgerissen. Förderturm. Schachtanlage Amalienhöhe verliert wichtigen Blickfang. In: Allgemeine Zeitung vom 02.02.2013. Online verfügbar unter: https://archive.ph/20130412061024/http://www.allgemeine-zeitung.de/region/rheinhessen/12799577.htm (aufgerufen am: 20.08.2025).

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler. Kreis Mainz-Bingen. Stand Mai 2025, S. 106. Online verfügbar unter: https://gdke.rlp.de/wer-wir-sind/landesdenkmalpflege/anleitungen-antraege-formulare-und-informationen/denkmalliste (aufgerufen am: 20.08.2025).

- Geschichte. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/geschichte/ (aufgerufen am: 20.08.2025).

- Haus, Rainer: Zeittafel und Fotografien zur Geschichte des Eisenmanganerzbergbaus zwischen Bingerbrück und Stromberg. In: Klemp, Klaus: Grube Dr. Geier. Monument des deutschen Erzbergbaus. Biebertal 1987, S. 13–65.

- Klemp, Klaus: Grube Dr. Geier. Monument des deutschen Erzbergbaus. Biebertal 1987.

- Krienke, Dieter: Ortsgemeinde Waldalgesheim. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz. Bd. 18.1 Kreis Mainz Bingen. Worms 2007. S. 616–622.

- Naturschutzgebiet. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/naturschutzgebiet/ (aufgerufen am: 20.08.2025).

Anmerkungen:

- Vgl. Denkmalliste 2025, S. 106. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 13–14; Krienke 2007, S. 620. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 19–21. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 21–27; Krienke 2007, S. 628–620. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 30–32. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 32–35. Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 25–65. Zurück

- Vgl. Geschichte. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/geschichte/ (aufgerufen am: 20.08.2025); Naturschutzgebiet. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/naturschutzgebiet/ (aufgerufen am: 20.08.2025). Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 109–110. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 92–105; Krienke 2007, S. 620. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 106–108; Krienke 2007, S. 620. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 111–122; Krienke 2007, S. 620. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 123–130; Krienke 2007, S. 620–622; Blum 2013. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 131–132. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 133–137; Krienke 2007, S. 622. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 138–142; Krienke 2007, S. 622. Zurück

- Vgl. Klemp 1987, S. 143; Krienke 2007, S. 622. Zurück