0.Zur Geschichte von Waldalgesheim

- Blick auf Waldalgesheim und den Ortsteil Genheim. Rechts der Kirchturm der evangelischen Kirche Genheim, dahinter der Turm der katholischen Kirche Waldalgesheim. Auf dem Hügel im Hintergrund die Grube Amalienhöhe/Dr. Geier.[Bild: Wikipedia-Nutzer "giggle" [CC BY 3.0]]

Die Ortsgemeinde Waldalgesheim liegt auf einer Hochfläche südlich des Binger Waldes und westlich der Nahe, etwa 6 km südwestlich von Bingen. Die heutige Ortsstruktur von Waldalgesheim wurde maßgeblich durch Schäden an Gelände und Gebäuden geprägt, die durch die Manganerz- und Dolomitförderung nördlich des Ortes entstanden sind. Aufgrund dieser sogenannten Bergschäden musste seit dem frühen 20. Jahrhundert der historische Ortskern nach und nach aufgegeben werden. Im Jahr 1970 wurde die Gemeinde Genheim in den Ort eingemeindet. Waldalgesheim ist heute Teil der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe im Landkreis Mainz-Bingen und bildet den bevölkerungsreichsten Ort der Verbandsgemeinde.

Die früheste Erwähnung von Waldalgesheim stammt aus dem Jahr 780, bzw. 790. In einer Schenkungsurkunde an das Kloster Lorsch überließ Willebald dem Kloster zwei Hofreiten und dreißig Joch Ackerland in „pago Nachgowe, in Alagastesheim“, dem heutigen Waldalgesheim in der alten fränkischen Grafschaft Nahegau. Die Urkunde nennt dabei das 12. Herrschaftsjahr König Karls des Großen (747/8–814) als Entstehungsjahr, also das Jahr 780. In der Urkunde wird jedoch Abt Richbodo genannt, der zwischen 784 und 804 Abt des Klosters Lorsch war. Die in der Urkunde genannte Datierung muss daher angezweifelt werden. Karl der Große erwarb im Jahr 800 die Kaiserwürde, sodass die Urkunde vor 800 entstanden sein muss. Der in der Urkunde genannte Schreiber Rudolfus ist zwischen 778 und 796 als Verfasser zahlreicher Urkunden nachweisbar. Die Urkunde muss somit zwischen 784, dem Antrittsjahr des Abtes Richbodo, und 796, dem vermutlichen Todesjahr des Schreibers Rudolfus, entstanden sein. Karl Josef Minst (1898–1984) nennt in seiner Übersetzung des Lorscher Codex das Jahr 790 als wahrscheinliches Entstehungsjahr, das 22. Herrschaftsjahr König Karls des Großen. [Anm. 1]

Der Ortsname von Waldalgesheim deutet auf eine fränkische Gründung der Ortschaft hin. Das Grundwort (Zweitglied) -heim, das eine Wohnstätte oder Siedlung bezeichnet, ist charakteristisch für eine Siedlungsgründung im Zuge der sogenannten Fränkischen Landnahme. Damit wird eine umfangreiche Kolonisierung im Rhein-Main-Donau-Raum unter den Merowingern zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert bezeichnet. Das Grundwort tritt meist in Verbindung mit dem Namen einer Person auf, deren Hof den Grundstock für die entstehende Siedlung bildete. Auch „Alagastesheim“ ist auf die Wohnstätte eines Alagast zurückzuführen. Die Vorsilbe „Wald-“ ist erstmals im 12. Jahrhundert im Lehnsbuch Werner II. von Bolanden überliefert („Walt Algesheim" [Anm. 2]). Der Zusatz bezieht sich vermutlich auf die Nachbarschaft des Binger Waldes und diente der Unterscheidung zum heutigen Gau-Algesheim im ehemaligen Wormsgau. Es dauerte bis ins späte 15. Jahrhundert, bis der Namenszusatz ein fester Bestandteil des Ortsnamens wurde. [Anm. 3]

2.1.Von der frühen Geschichte bis zur fränkischen Besiedlung

Die Gegend um das heutige Waldalgesheim war schon vor der fränkischen Gründung besiedelt, wie zahlreiche archäologische Funde belegen. So wurden unter anderem Siedlungsspuren der Bandkeramiker-Kultur (ca. 5.500–4.500 v. Chr.), der Rössener-Kultur (ca. 4.900–4.400 v. Chr.) und der Hallstattzeit (ca. 800–500 v. Chr.) in der Gegend gefunden. [Anm. 4]

Besondere Bekanntschaft erlangte Waldalgesheim durch die Entdeckung eines keltischen Fürstengrabes aus der frühen Latènezeit (450–250 v. Chr.) im Gewann „Hinter dem Schafshaus“. Im Jahr 1869 wurden erstmals archäologische Funde auf dem Gelände gefunden. Daraufhin wurden weitere Grabungen durchgeführt und zahlreiche Entdeckungen gemacht. Die dabei gefundenen Objekte deuten auf das Hügelgrab einer keltischen Fürstin hin, das auf nach 320 v. Chr. datiert wurde. Die reichhaltigen Grabbeigaben umfassen unter anderem einen zweirädrigen Wagen mit Pferdegeschirr, eine vollständige Ausstattung an Tracht und Schmuck sowie Alltagsgegenstände wie Trinkgeschirr. Die Grabbeigaben sind teilweise aufwendig mit Ornamenten verziert. Der dabei verwendete Kunststil wird nach diesen Grabfunden auch „Waldalgesheimstil“ genannt und gilt als der erste von den Kelten eigenständig entwickelte Kunststil. Die Funde des Waldalgesheimer Fürstengrabes befinden sich heute im Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Eine etwa zeitgleiche keltische Siedlungsstätte konnte in der „Nauwiese“ im nördlichen Ortsgebiet gefunden werden. [Anm. 5]

Um das Jahr 55 v. Chr. erreichten die römischen Legionen erstmals den Rhein und nahmen das linksrheinische Gebiet in Besitz. In Bingen richteten die Römer im ersten Jahrzehnt n. Chr. einen Militärstützpunkt ein, der die folgende Besiedlung der Gegend maßgeblich prägte. In Waldalgesheim wurden daher mehrere römische Gutshöfe, sogenannte villa rustica, sowie römische Gräber aus dem 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. gefunden. Von Mainz über Bingen nach Trier verlief zudem eine wichtige römische Straße, die auch durch Waldalgesheim führte. Heute wird diese Straße nach dem römischen Dichter und Staatsbeamten Decimus Magnus Ausonius auch Via Ausonius oder Ausoniusstraße genannt. Sie entspricht im Gebiet um Waldalgesheim streckenweise dem Verlauf der heutigen L 214. [Anm. 6]

Nach dem Ende der römischen Herrschaft am Rhein Mitte des 5. Jahrhunderts übernahmen die Franken das mittelrheinische Gebiet. In den folgenden Jahrzehnten weiteten sie ihren Herrschaftsbereich immer weiter aus und begründeten das Fränkische Reich. In der Folge wurde die Gegend zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert neubesiedelt. Auch die Gründung der Siedlung, die sich zum heutigen Waldalgesheim entwickelte, ist in diese Zeit einzuordnen. [Anm. 7]

2.2.Mittelalter und Neuzeit

Die Herrschaft über Waldalgesheim gelangte im Mittelalter aus fränkischem Königsgut an das Mainzer Erzstift. Eine Urkunde aus dem Jahr 1150 belegt, dass St. Martinsstifts in Bingen Anspruch auf den Zehnt von Waldalgesheim hatte. Der Mainzer Erzbischof Heinrich I. (1080–1153) bestätigte in dieser Urkunde, dass der Binger Stiftsprobst Anselm die Zehnte der Orte Wilre (Weiler), Algesheim (Waldalgesheim), Holzhusen (Holzhausen) und Munzedale (Münztal, Wüstung bei Weiler) den Bingern Stiftsherren zurückgab, die er zuvor gegen Zahlung einer Geldsumme gehalten hatte. Nach dem Lehnsbuch Werners II. von Bolanden hielt dieser Ende des 12. Jahrhunderts das Gericht von Waldalgesheim als Lehen. [Anm. 8]

Im Laufe des Mittelalters spaltete sich die Herrschaft von Waldalgesheim immer weiter auf, sodass sich die Ortsherrschaft im Besitz wechselnder adliger Geschlechter befand. Im Jahr 1455 erwarb Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz (1425–1476) einen zwölften Anteil von Waldalgesheim von Gerhard Seltin von Saulheim. 1465 erhielt er von Herrmann und Friedrich Hunden von Saulheim ein Sechstel der Ortsherrschaft mit Zubehör. [Anm. 9]

Aus dem Jahr 1486 ist ein Gerichtsweistum von Waldalgesheim überliefert, in dem die Aufteilung der Ortsherrschaft beschrieben wurde. Der Kurfürst der Pfalz hielt zu diesem Zeitpunkt insgesamt ein Drittel der Herrschaft über Waldalgesheim. Ein Viertel der Herrschaft lag bei dem Geschlecht Flacher von Schwarzenburg. Ein weiteres Viertel war zwischen den Kämmerern von Worms, genannt von Dalberg, sowie der Äbtissin und dem Konvent des Klosters Marienberg bei Boppard aufgeteilt. Die letzten Anteile lagen bei Frau Getz von Seileheim und Peter Bannhäuser von Machenheim (Mauchenheim), die ein Sechstel der Herrschaft hielten. Die Gerichtsbarkeit von Waldalgesheim lag bei der Kurpfalz im Gerichtsort Stromberg. [Anm. 10]

Im Jahr 1552 wird Waldalgesheim auch in der Erneuerung der Binger Mauerbauordnung erwähnt. Diese regelte die Baulasten, Unterhaltungspflichten und Bemannung der Binger Stadtmauer. Waldalgesheim gehörte zu einer Gruppe an Dörfern, denen kein fester Mauerabschnitt zugeteilt wurde. Sie hatten im Kriegsfall vier Mann zu stellen, die frei den Mauerabschnitten zugeordnet werden konnten. Im Gegenzug genossen die Dörfer in Bingen Zollfreiheit mit Ausnahme von Wein und mussten an den Pforten keine Wegegelder zahlen. Bei Gefahr durften sich die Bewohner:innen dieser Dörfer mit ihrem Besitz und Vieh hinter den Stadtmauern in Sicherheit bringen. [Anm. 11]

- Wappen der Herren von Degenfeld[Bild: Johann Siebmacher Wappenbuch von 1605, Bl. 115 [gemeinfrei]]

Im Jahr 1617 verkaufte Wolfgang Dietrich Kämmerer von Worms, genannt von Dalberg, (1570–1618) seinem Schwager Johann Otto von Schönburg (auch Schönberg, Schomberg oder Schonburg) für 3.000 Gulden seinen Besitz in Waldalgesheim. [Anm. 12] Die Grafen von Schönburg (von der gleichnamigen Burg bei Oberwesel) und ihre Nachfolger, die Herren von Degenfeld, traten im 17. und 18. Jahrhundert in Lehnsabhängigkeit zur Kurpfalz vermehrt als Ortsherren von Waldalgesheim auf. 1683 verpfändete Kurfürst Karl II. (1651–1685) Graf Friedrich von Schönburg sein Drittel an der Herrschaft über Waldalgesheim mit allen Rechten um eine Schuld von 1.000 Gulden zu begleichen. Diese Pfändung führte ab 1690 zum Streit zwischen den Kurfürsten und den Grafen von Schönburg, bzw. den Grafen von Degenfeld, die 1719 das Erbe der Schönburger antraten. Es dauerte bis 1773 bis der Streit beigelegt und die Kurpfalz wieder im Besitz eines Drittels der Ortsherrschaft war. [Anm. 13]

2.1.Französische Herrschaft

In Frankreich führte die Krise des Absolutismus ab 1789 zur Französischen Revolution. Zur Eindämmung der bürgerlichen Revolution schlossen sich die europäischen Großmächte zu einer Koalition zusammen. Am 20. April 1792 brach durch die französische Kriegserklärung an das habsburgische Österreich der Erste Koalitionskrieg (1792–1797) aus.

Im Laufe des Krieges verlief die Front wiederholt durch das linksrheinische Gebiet, worunter die Bevölkerung massiv zu leiden hatte. Nach anfänglichen Erfolgen der Koalitionstruppen rückten im September 1792 französische Truppen auf das linksrheinische Gebiet vor und nahmen im Oktober die Stadt Bingen und die Ortschaften der Umgebung ein. Im März 1793 überschritt die preußische Armee den Rhein, vertrieb die französischen Truppen bei Waldalgesheim und nahm Bingen wieder ein. Bereits Ende des Jahres kontrollierten jedoch wieder französische Revolutionstruppen die linke Rheinseite bis südlich von Mainz. [Anm. 14]

Der Frieden von Basel 1795 zwischen Frankreich und Preußen sowie der Frieden von Campo Formio 1797 mit der Habsburgermonarchie beendeten den Ersten Koalitionskrieg. In der Folge wurde das linksrheinische Gebiet von der Französischen Republik annektiert. Damit fand die vielfach aufgeteilte adlige Ortsherrschaft über Waldalgesheim sowie die zahlreichen anderen adligen und kirchlichen Grundherrschaften im linksrheinischen Gebiet ein Ende.

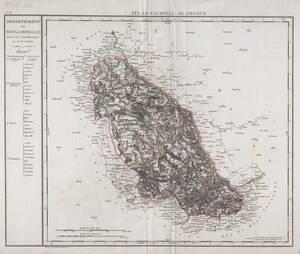

- Karte des französischen Rhein-Mosel Département von Alexandre Tardieu um 1810.[Bild: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz Koblenz [CC BY-NC-SA 3.0]]

In Folge der Annexion veränderten sich die politischen Verhältnisse am Mittelrhein nachhaltig. Waldalgesheim wurde Teil des Kantons Stromberg im Arrondissement Simmern und dem Département de Rhin-et-Moselle (Rhein-Mosel). Waldalgesheim bildete dabei eine Mairie (Bürgermeisterei), der auch die Gemeinden Genheim, Rümmelsheim mit Burg Layen, Dorsheim, Sarmsheim, Münster b. Bingen und Weiler mit Bingerbrück angehörten. [Anm. 15]

Auf gesellschaftlicher Ebene wurden die adligen Vorrechte abgeschafft, die Rechtsgleichheit aller Bürger eingeführt sowie Heirats- und Niederlassungsfreiheiten gewährt. Mit diesen Rechten waren jedoch auch Pflichten verbunden. So wurde der Zehnt durch Steuern an den Staat ersetzt und ab 1802 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.

- Waldalgesheim auf einer Karte der Preußischen Rheinprovinz, links die Preußische Rheinprovinz und rechts die Provinz Rheinhessen des Großherzogtums Hessen. Karte der Preußischen Rheinprovinz von Heinrich Karl Wilhelm Berghaus, 1862.[Bild: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Koblenz [CC BY-NC-SA 3.0]]

Nach dem Ende der Napoleonischen Ära wurde Mitteleuropa auf dem Wiener Kongress 1814/15 neu geordnet. Das mittelrheinische Gebiet westlich von Bingen wurde als Rheinprovinz dem Königreich Preußen zugesprochen. Waldalgesheim gehörte daraufhin zum Kreis Kreuznach und verblieb Sitz einer Bürgermeisterei.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm das Bevölkerungswachstum von Waldalgesheim bedeutend zu. Im Jahr 1787 wurden noch 458 Einwohner:innen in 96 Wohnhäusern gezählt. Bis 1826 wuchs die Bevölkerung von Waldalgesheim bereits auf 765 Personen und bis 1843 auf 860 Einwohner:innen an, von denen 484 dem katholischen, 367 dem evangelischen und 9 dem jüdischen Glauben folgten. Im Jahr 1858 lebten 915 Personen in der Gemeinde (508 katholisch, 392 evangelisch, 5 jüdisch) und bis 1885 wuchs der Ort auf 1.230 Einwohner:innen an (796 katholisch, 421 evangelisch, 11 jüdisch). [Anm. 16]

Seit 1823 sind jüdische Einwohner:innen in Waldalgesheim nachgewiesen. Sie waren der Synagogengemeinde Rümmelsheim zugeordnet und nutzten den dortigen jüdischen Friedhof. Sie fühlten sich jedoch eher der jüdischen Gemeinde Schweppenhausen zugehörig und besuchten die dortige Synagoge. Die Anzahl jüdischer Bewohner:innen in Waldalgesheim blieb in den folgenden Jahren konstant, wobei vor allem die Familie des Schlachters Simon Stern im Ort wohnte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert zogen die Jüdinnen und Juden der Umgebung zunehmend in die größeren Städte, wie zur jüdischen Gemeinde in Bingen. Die israelitische Gemeinde Rümmelsheim wurde 1906 aufgelöst. [Anm. 17]

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sich auch die Wirtschaft von Waldalgesheim. Zu den bisherigen Haupterwerbsquellen der Landwirtschaft und Waldwirtschaft trat der Bergbau hinzu. Im Jahr 1883 wurde das Grubenfeld Amalienhöhe, später auch Grube Dr. Geier genannt, nordöstlich des Dorfes an den Architekten Dr. Heinrich Claudius Geier (1834–1896) verliehen. Ab 1887 wurde dort mit der Förderung von Manganerz zur Stahlproduktion begonnen. Der Bergbau prägte Waldalgesheim in den folgenden Jahrzehnten maßgeblich und ließ den Ort durch den Zuzug weiterer Arbeitskräfte weiter anwachsen. Die geförderten Erze wurden über eine Seilbahn nach Trechtingshausen transportiert, wo es auf Schiffe oder die Eisenbahn verladen wurde. [Anm. 18]

- Grube Amalienhöhe/Dr. Geier nördlich von Waldalgesheim unter einem Regenbogen.[Bild: Markus Braun [gemeinfrei]]

- Luftbild der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier von 1931[Bild: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland [CC BY-SA 4.0]]

2.1.20. Jahrhundert

Auf die Spannungen der Julikrise 1914 folgte im August der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914–1918). Aus Waldalgesheim wurden zahlreiche Männer in die Armee eingezogen und dienten an den Fronten des Großen Krieges. Etwa 24 Männer des Ortes verloren im Laufe des Krieges ihr Leben und weitere wurden vermisst. [Anm. 19] Auch die Zivilbevölkerung hatte unter den Herausforderungen des Krieges zu leiden. Der allgemeine Mangel an Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Dingen hatte jedoch in ländlich geprägten Orten wie Waldalgesheim geringere Auswirkungen als in den Städten. Der erhöhte Stahlbedarf der Kriegswirtschaft führte zu einer Ausweitung der Bergbautätigkeit des zur Stahlproduktion benötigten Manganerzes. Zur Steigerung der Fördermenge wurde das Abbaugebiet erweitert und dafür die Schutzzone um Waldalgesheim verkleinert. Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg schließlich mit der Niederlage des Deutschen Kaiserreiches. [Anm. 20]

Die Novemberrevolution 1918 führte zur Abschaffung des Adels, wodurch das Deutsche Kaiserreich zur Weimarer Republik und das Königreich Preußen zum Freistaat Preußen umorganisiert wurde. Das Kriegsende hinterließ in den deutschen Gebieten eine schwierige wirtschaftliche Situation, die zu Preissteigerungen und Hyperinflation führte.

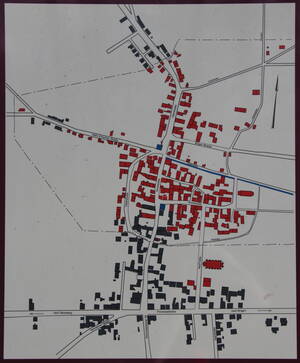

- Karte der Bergschäden in Waldalgesheim auf einer Infotafel mit der Bebauung von 1908.. Die Rot markierten Häuser mussten aufgrund von Bergschäden aufgegeben werden. Die schwarz markierten Häuser sind die verbliebenen Häuser.[Bild: Marion Halft [CC BY-SA 3.0]]

In Waldalgesheim traten seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Bergbau zunehmende Schäden am Gelände und den Gebäuden des Dorfes auf, die durch die Verkleinerung des Schutzbereiches des Ortes weiter verstärkt wurden. Durch diese Bergschäden wurden zahlreiche Gebäude innerhalb des historischen Ortskerns beschädigt und mussten nach und nach aufgegeben werden. Zwischen 1916 und 1920 wurden daher Ersatzbauten errichtet, die sich am Stil der neuerrichteten, repräsentativen Gebäude der Grubenanlage orientierten.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs folgten weitere Ortserweiterungen nach Westen und Süden. Im Jahr 1932 zählte Waldalgesheim 1.515 Einwohner:innen (1.014 katholisch, 488 evangelisch, 7 jüdisch, 6 konfessionslos). Am 29. Januar 1933 wurde auf dem Friedhof ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Weltkrieges eingeweiht. [Anm. 21]

- Historisches Luftbild von Waldalgesheim, 1931, mit der alten Kirche. Im Hintergrund auf dem Hügel die Grube Amalienhöhe/Dr. Geier.[Bild: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland [CC BY-SA 4.0]]

- Historisches Luftbild von Waldalgesheim von 1931 mit den alten Kirchen. Im Hintergrund links die Grube Amalienhöhe/Dr. Geier.[Bild: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland [CC BY-SA 4.0]]

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler (1889–1945) zum Reichskanzler ernannt und bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 wurde die NSDAP die stärkste Kraft. In Waldalgesheim erhielt die NSDAP 267 von 879 gültigen Stimmen (etwa 30 %) und wurde zweitstärkste Kraft hinter der Zentrumspartei mit 391 Stimmen (etwa 44,5 %). [Anm. 22] In den folgenden Jahren häuften der Reichskanzler und seine Partei immer neue Sonderrechte an und gestalteten das politische System um. Ihre Gegner wurden unterdrückt und aus einflussreichen Positionen entfernt.

Besonders die jüdische Bevölkerung hatte unter den nationalsozialistischen Unterdrückungen zu leiden, wurde entrechtet und aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. In Waldalgesheim lebten 1932 noch sieben Personen jüdischen Glaubens. Im Zuge der Shoa (des Holocaust) wurden vier jüdische Personen ermordet, die ursprünglich aus Waldalgesheim stammten.

Isabella Kaufmann, geb. Stern (1881–1942) wurde 1881 in Waldalgesheim geboren und lebte vor dem Zweiten Weltkrieg in Kornelimünster bei Aachen. Sie wurde am 15. Juni 1942 ins Vernichtungslager Sobibor in Polen deportiert und ermordet.

Dina Müller, geb. Stern (1870–1942) wurde 1870 in Waldalgesheim geboren und lebte in Windesheim. Sie wurde am 27. Juli 1942 ins Ghetto Theresienstadt in der Tschechoslowakei deportiert und dort am 25. August 1942 ermordet.

August Adolf Stern (1877–1944) wurde 1877 in Waldalgesheim geboren und lebte vor dem Krieg in Bingen. Er wurde am 27. September 1942 zunächst ins Ghetto Theresienstadt und von dort 1944 ins Vernichtungslager Ausschwitz (Polen) deportiert und ermordet.

Julius Stern (auch Yulius Stern) (1883–1943) wurde 1883 in Waldalgesheim geboren und lebte in Bingen. Er war mit Selmar Stern, geb. Meyer verheiratet und als Händler tätig. Er wurde am 27. September 1942 zunächst ins Ghetto Theresienstadt und von dort am 29. Januar 1943 ins Vernichtungslager Ausschwitz deportiert und ermordet. [Anm. 23]

Mit dem Überfall auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg (1939–1945). Auch aus Waldalgesheim wurden erneut zahlreiche Männer in die Wehrmacht eingezogen, von denen 110 in den Wirren des Krieges fielen oder vermisst wurden. Im Sommer 1940 kamen Kriegsgefangene nach Waldalgesheim, die in den landwirtschaftlichen Betrieben und im Bergbau eingesetzt wurden, um die fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen. [Anm. 24]

Am 17. März 1945 wurde Waldalgesheim von amerikanischer Artillerie beschossen. Am 18. März 1945 gegen 10 Uhr rückten schließlich amerikanische Truppen über die Provinzialstraße nach Waldalgesheim vor und nahmen das Dorf kampflos ein. Auf die Besetzung des Ortes folgte am 19. und 20. März eine Bombardierung durch deutsche Artillerie, die auf der rechten Rheinseite Stellung bezogen hatte. Diese konnte den vorrückenden Alliierten jedoch nichts entgegensetzen und musste sich bald zurückziehen. Damit endete der Zweite Weltkrieg in Waldalgesheim wenige Wochen vor dem offiziellen Kriegsende am 8. Mai 1945. [Anm. 25]

0.1.Nachkriegszeit bis heute

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte Waldalgesheim zur französischen Besatzungszone. Die Situation nach Kriegsende war durch den allgemeinen Mangel an lebensnotwendigen Dingen zunächst nicht einfach. Viele Männer waren noch in Kriegsgefangenschaft und fehlten daher als Arbeitskräfte. Die Besatzungszone wurde nach militärischen Maßstäben verwaltet, wobei unbelastete Deutsche die Verwaltung unterstützten. Die Gemeindevertretungen wurden zunächst von den Franzosen bestimmt, bevor am 22. September 1946 die ersten Wahlen in Waldalgesheim seit dem Krieg stattfanden. [Anm. 26]

Bereits am 30. August 1946 wurde auf französische Verordnung hin das Bundesland Rheinland-Pfalz gegründet, dessen Verfassung am 18. Mai 1947 durch ein Referendum angenommen wurde. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz und damit die offizielle Neuorganisation der westlichen Besatzungszonen zur Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

- Naturschutzgebiet des ehemaligen Bergbaugebiets in Waldalgesheim. Ab dem 19. Jahrhundert musste der historische Ortskern von Waldalgesheim aufgrund von Bergbauschäden zunehmend aufgegeben werden. 2003 kaufte die Gemeinde das Gebiet unterhalb der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier und richtete dort ein Naturschutzgebiet ein.[Bild: Marion Halft [CC BY-SA 4.0]]

Die Grube Amalienhöhe wurde ab 1959 zum Abbau von Dolomitgestein umgebaut, bevor der Grubenbetrieb 1971 endgültig eingestellt wurde. Die Gemeinde Waldalgesheim erwarb 2003 große Flächen des ehemaligen Bergwerksgeländes unterhalb der Grubenanlage. Dort wurde ein Naturschutzgebiet mit naturnahem Gelände, Streuobstwiesen und Wasserbereichen eingerichtet. Der alte Friedhof sowie die verwitterten Grundmauern der alten evangelischen Kirche wurden dabei der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. [Anm. 27]

Das Bevölkerungswachstum nahm in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder zu. Im Zuge der rheinland-pfälzischen Gebietsreformen wurde am 7. November 1970 die bis dahin eigenständige Gemeinde Genheim nach Waldalgesheim eingemeindet. [Anm. 28] Auch das Bevölkerungswachstum nahm in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder zu. Als Waldalgesheim 1983 das 1200-jährige Ortsjubiläum feierte, lebten 2.750 Einwohner:innen in Waldalgesheim und Genheim. Bis 2005 stieg diese Zahl auf 3.658 Personen an. [Anm. 29]

Am 25. Oktober 2016 brach im Rathaus in der Provinzialstraße 29 ein Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr Waldalgesheim konnte das Feuer zusammen mit weiteren Feuerwehrabteilungen aus den umliegenden Ortschaften löschen. Bereits zuvor hatte der Bau eines neuen Rathauses in der Kreuzstraße, Ecke Provinzialstraße und Genheimer Straße, begonnen, das am 11. August 2017 eingeweiht werden konnte. [Anm. 30]

Seit 2003 ist Waldalgesheim mit der Grube Amalienhöhe/Dr. Geier Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal. Über die L 214, die als Provinzialstraße quer durch den Ort führt, ist Waldalgesheim gut an die Nachbargemeinden angebunden. Im Jahr 2023 lebten 4.222 Einwohner:innen in der Ortsgemeinde Waldalgesheim. [Anm. 31]

Verwendete Literatur:

- BW RggEbMz 28 Nr. 119. In: Die Regesten der Mainzer Erzbischöfe , URL: http://www.ingrossaturbuecher.de/id/source/14259 (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Codex Laureshamensis. Lorsch ca. 4. Viertel des 12. Jhs., Spalte b : CL II 2022, S. 135v, URL: https://anno.ub.uni-heidelberg.de/anno/5668346497~1 (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Generallandesarchiv Karlsruhe 67 Nr. 812, 75 (Perpetuum Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz), URL: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10798&sprungId=12442837 (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Generallandesarchiv Karlsruhe 72 Nr. 3276 (Vergleich der Kurpfalz mit [..] Grafen von Degenfeld-Schonburg), URL: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10819&sprungId=3391896 (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Geschichte. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/geschichte/ (aufgerufen am: 18.08.2025);

- Greule, Albrecht: Waldalgesheim. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 33. Berlin/New York 2006. S. 120–122.

- Hanke, Gerd: Das Rathaus brennt! In: Lebendiges Waldalgesheim 3 (2016), S. 18–20. Online verfügbar unter: https://lebendiges-waldalgesheim.de/aktuelle-ausgabe/ (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Haus, Rainer: Zeittafel und Fotografien zur Geschichte des Eisenmanganerzbergbaus zwischen Bingerbrück und Stromberg. In: Klemp, Klaus: Grube Dr. Geier. Monument des deutschen Erzbergbaus. Biebertal 1987, S. 13–65.

- Herzog, Paul: Einweihung unseres neuen Rathauses. In: Lebendiges Waldalgesheim 4 (2017), S. 24–28. Online verfügbar unter: https://lebendiges-waldalgesheim.de/aktuelle-ausgabe/ (aufgerufen am: 18.08.2025).

- HStAD, B15, Nachweis, URL: https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=1941938&executionId=wFOxVDI6iQ (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Hochgesand, Kurt: 1200 Jahre Waldalgesheim. Waldalgesheim 1983.

- Hochgesand, Kurt: Das keltische Fürstengrab von Waldalgesheim. Festschrift zur 125 jährigen Erinnerungsfeier am 22. Oktober 1994. Waldalgesheim 22002.

- Hochgesand, Kurt: Waldalgesheim/Genheim. Chronik der Kriegsjahre. Waldalgesheim 2008.

- Hochgesand, Kurt: Waldalgesheim im Spiegel der Vergangenheit. Vor- und Frühzeit. Waldalgesheim 2020.

- Kaufmann, Henning: Westdeutsche Ortsnamen mit unterschiedlichen Zusätzen mit Einschluß der Ortsnamen des westlich angrenzenden germanischen Sprachgebietes. Heidelberg 1958.

- Kaufmann, Henning: Rheinhessische Ortsnamen. Die Städte, Dörfer, Wüstungen, Gewässer und Berge der ehemaligen Provinz Rheinhessen und die sprachgeschichtl. Deutung ihrer Namen. München 1976.

- Klemp, Klaus: Grube Dr. Geier: Monument des deutschen Erzbergbaus. Biebertal 1987.

- Krienke, Dieter: Ortsgemeinde Waldalgesheim. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz. Bd. 18.1 Kreis Mainz Bingen. Worms 2007. S. 616–622.

- Minst, Karl Josef: Lorscher Codex deutsch. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Bd. 4. Schenkungsurkunden Nr. 2000 – 2910. Lorsch 1970, S. 21.

- Naturschutzgebiet. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/naturschutzgebiet/ (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Rümmelsheim mit Waldalgesheim und Weiler bei Bingen. Jüdische Geschichte / Synagoge. In: Alemannia Judaica, URL: https://www.alemannia-judaica.de/ruemmelsheim_synagoge.htm (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Sauer, Wilhelm: Die ältesten Lehnsbücher der Herrschaft Bolanden. Wiesbaden 1882.

- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Amtliches Gemeindeverzeichnis 2006. Bad Ems 2006, S. 199. (Statistische Bände Bd. 393). Online verfügbar unter: https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/verzeichnisse/AmtlichesGemeindeverzeichnis_2006.pdf (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Statistische Berichte 2024. Bevölkerung der Gemeinden am 30. Juni 2023. S. 38. Online verfügbar unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/RPHeft_mods_00022853 (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Taubenheim, Dirk: Die Geschichte der Synagogengemeinden von Rümmelsheim und Waldlaubersheim – Entstehung, Entwicklung und Auflösung. In: Sachor – Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz 14, Heft 2 (1997), S. 56–67. Online verfügbar unter: https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20400/Ruemmelsheim%20Waldlaubersheim%20Sachor%202-97.pdf (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Waldalgesheim in den Verlustlisten des Ersten Weltkriegs. Online verfügbar unter: https://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search?lastname=&firstname=&value01=Waldalgesheim&value04=tot&&pageValue01=&search (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Waldalgesheim bei Yad Veshem, The World Holocaust Remembrance Center. Shoa-Namen Datenbank. URL: https://collections.yadvashem.org/de/names/search-results/Waldalgesheim? (aufgerufen am: 18.08.2025).

- Weidenbach, Anton Joseph: Regesta Bingiensia inde ab anno LXXI usque ad annum MDCCLXXXIII. Bingen 1853. Online verfügbar unter: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10003470?page=75,76 (aufgerufen am: 18.08.2025).

Anmerkungen:

- Vgl. Codex Laureshamensis. CL II 2022, S. 135v, online verfügbar unter: https://anno.ub.uni-heidelberg.de/anno/5668346497~1 (aufgerufen am: 18.08.2025); Kaufmann 1958, S. 192; Minst 1970, Urkunde 2022, S. 21; Hochgesand 1983, S. 29. Zurück

- Sauer 1882, S. 21, online verfügbar unter: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/3VEWUIVJRWTGRR5GQCS7VS5I5E2PJIWO (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Kaufmann 1958, S. 192; Kaufmann 1976, Erwähnung im Eintrag zu Gau-Algesheim, S. 74–75; Greule 2006, S. 120–121; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Hochgesand 2020, S. 44–86. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 11–17; Hochgesand 2002; Hochgesand 2020, S. 93–137. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 17–21; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 21–24; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Vgl. BW RggEbMz 28 Nr. 119. In: Die Regesten der Mainzer Erzbischöfe , URL: http://www.ingrossaturbuecher.de/id/source/14259 (aufgerufen am: 18.08.2025); Sauer 1882, S. 21, online verfügbar unter: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/3VEWUIVJRWTGRR5GQCS7VS5I5E2PJIWO (aufgerufen am: 18.08.2025); Hochgesand 1983, S. 25; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Vgl. Generallandesarchiv Karlsruhe Kopialbuch 67 Nr. 812, 75, URL: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-5384386 (aufgerufen am: 18.08.2025); Hochgesand 1983, S. 25; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 33–35. Zurück

- Vgl. Weidenbach 1853, Nr. 628, S. 61–62, online verfügbar unter: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10003470?page=75,76 (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. HStAD, B15, Nachweis, URL: https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=1941938&executionId=wFOxVDI6iQ (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Generallandesarchiv Karlsruhe 72 Nr. 3276, URL: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1636714 (aufgerufen am: 18.08.2025); Hochgesand 1983, S. 26. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 26–27. Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 26–27; Krienke 2007, S. 616. Zurück

- Vgl. Krienke 2007, S. 616 – 617; Taubenheim 1997, S. 57–64; Rümmelsheim mit Waldalgesheim und Weiler bei Bingen, In: Alemannia Judaica, URL: https://www.alemannia-judaica.de/ruemmelsheim_synagoge.htm (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Taubenheim 1997, S. 57 – 64; Rümmelsheim mit Waldalgesheim und Weiler bei Bingen, In: Alemannia Judaica, URL: https://www.alemannia-judaica.de/ruemmelsheim_synagoge.htm (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Krienke 2007, S. 617, 620; Klemp 1987, S. 13–14. Zurück

- Vgl. Waldalgesheim in den Verlustlisten des Ersten Weltkrieg, URL: https://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search?lastname=&firstname=&value01=Waldalgesheim&value04=tot&&pageValue01=&search (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Haus 1987, S. 19–21; Klemp 1987, S. 73–78. Zurück

- Vgl. Krienke 2007, S. 617; Hochgesand 2008, S. 9–14. Zurück

- Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933: 879 gültige Stimmen: Zentrum 391, NSDAP 267, SPD 97, KPD 79, Kampffront „Schwarz-Weiß-Rot“ 37, DVP 4, Deutsche Staatspartei 3, Christlich Sozialer Volksdienst 1. Vgl. Hochgesand 2008, S. 15. Zurück

- Vgl. Waldalgesheim bei Yad Veshem, The World Holocaust Remembrance Center. Shoa-Namen Datenbank, online verfügbar unter: https://collections.yadvashem.org/de/names/search-results/Waldalgesheim?; Im Einzelnen: Isabella Kaufmann, In: Yad Vashem. URL: https://collections.yadvashem.org/en/names/11539093 (aufgerufen am: 18.08.2025); Dina Müller, In: Yad Vashem, URL: https://collections.yadvashem.org/en/names/11597771 (aufgerufen am: 18.08.2025); August Adolf Stern, In: Yad Vashem, URL: https://collections.yadvashem.org/en/names/11640794 (aufgerufen am: 18.08.2025); Julius Stern, In: Yad Vashem, URL: https://collections.yadvashem.org/en/names/1079947 (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Hochgesand 2008, S. 73–76, S. 160–162. Zurück

- Vgl. Hochgesand 2008, S. 113–118. Zurück

- Vgl. Hochgesand 2008, S. 149–50. Zurück

- Vgl. Geschichte. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/geschichte/ (aufgerufen am: 18.08.2025); Naturschutzgebiet. In: Website der Ortsgemeinde Waldalgesheim, URL: https://waldalgesheim.de/gemeinde/naturschutzgebiet/ (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2006, S. 199. Online verfügbar unter: https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/verzeichnisse/AmtlichesGemeindeverzeichnis_2006.pdf (aufgerufen am: 18.08.2025). Zurück

- Vgl. Hochgesand 1983, S. 89; Krienke 2007, S. 617. Zurück

- Vgl. Hanke 2016, S. 18–20; Herzog 2017, S. 24–28. Zurück

- Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2024, S. 38. Zurück