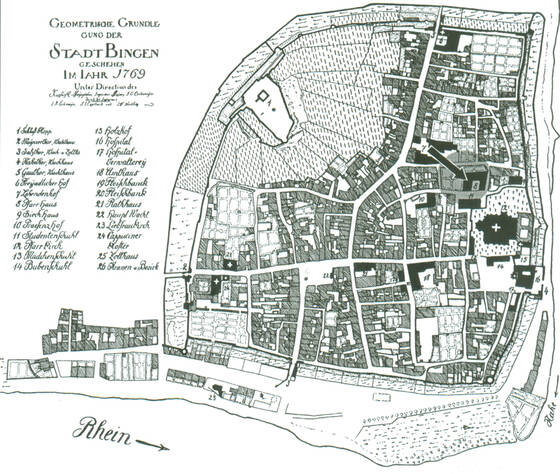

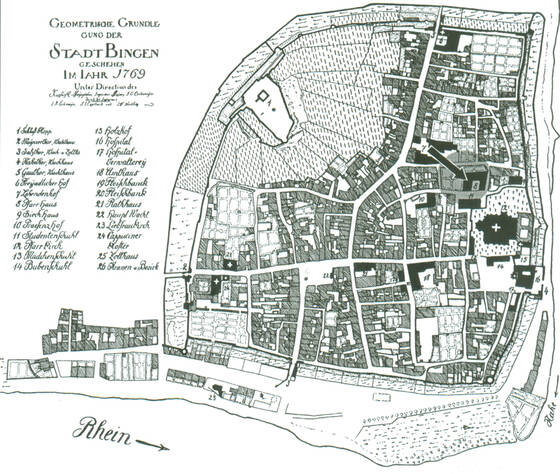

Einwohnerstatistik für die Stadt Bingen nach dem Stadtplan von Eickemeyer aus dem Jahr 1769

Johann Christoph Eickemeyer ist am 6.8.1720 in Duderstadt im Eichsfeld (Niedersachsen) geboren und am 26.5.1797 in Gau-Algesheim (Rheinland-Pfalz) verstorben. Sein Grab befindet sich in der Pfarrkirche. Nach dem Studium der Mathematik in Göttingen war er Mathematik-Professor und Militär-Ingenieur im Dienst des Kurstaates Mainz.

Sein Sohn Johann Rudolf Eickemeyer geb.11.3.1753, verstorben 9.9.1825 war ebenfalls Mathematik-Professor, Wasserbaudirektor des Kurstaates Mainz, General unter Napoleon und zuletzt Bürgermeister von Gau-Algesheim.

Sehr geschickt hat ihn sein Vater, der die Arbeiten zur Erstellung des Binger Stadtplanes aus dem Jahre 1769 geleitet hat, schon mit 16 Jahren in das auf dem Stadtplan rechts unten angegebene Ingenieurteam - bestehend aus: Johann Rudolf Eickemeyer, J.J. Engelhardt, J.F. Hertling - eingefügt.

- Bingen. Geometrische Grundlegung der Stadt Bingen geschehen im Jahr 1769.[Bild: ]

Zum Inhalt des Stadtplanes

Der etwa zeitgleich mit der Binger Waldkarte von Andreas Trauttner aus dem Jahr 1773 entstandene Stadtplan von 1769 enthält keinerlei bildhafte Ansichten mehr, sondern beschränkt sich auf die Darstellung des Grundrisses. Für jedes der 555 Grundstücke innnerhalb der von Mauern umgebenden "uralten dhomkapitularischen" Stadt und der seinerzeit schon teilweise bebauten "Vorstadt" ist in dem Grundriss eine Nummer vergeben, zu der die am oberen Kartenrand abgebildeten "Erklärungen der im Grundriss befindlichen Ziffern" beschreibende Angaben machen. In Verbindung mit den wiederentdeckten "Lagerbüchern" der Stadt Bingen aus dem Jahr 1770 stellt der Stadtplan von Johann Christoph Eickemeyer ein vorläufiges Kataster der Stadt dar, das vor über 200 Jahren schon wesentliche Bestandteile und Hinweise des modernen Liegenschaftskatasters enthält.

27 Publique Gebäude, Hoefe und Gaerten auf dem Binger Stadtplanes von Joh. Chr. Eickemeyer

| Nr. | Namen | Ruthen | Schuh | Nr. | Namen | Ruthen | Schuh |

| 1 | Zollhaus | 5 | 38 | 14 | Bubenschuhl | 9 | 47 |

| 2 | Salzthor, Wach- und Zollhaus | 3 | 2 | 15 | Mädchenschuhl | 5 | 29 |

| 3 | Maynzerthor Wachthaus | | 85 | 16 | Pfarr Kirch | 99 | 56 1/4 |

| 4 | Capuziner Kloster | 80 | 55 1/3 | 17 | Kirchhof | 136 | 84 3/4 |

| 5 | Hauptwacht | | 96 1/2 | 18 | Studentenschuhl | 14 | 3 |

| 6 | Rathhaus | 33 | 21 | 19.2 | Praesenz Hof | 42 | 38 |

| 7 | Fleischbanck | 4 | 32 | 20 | Pfarrhaus | 28 | 22 |

| 8 | Fleischbanck | 3 | | 21 | Siechhaus | 12 | 10 |

| 9 | Amthaus | 64 | 89 3/4 | 22.2 | Zehenden Hof | 71 | 15 1/2 |

| 10 | Hospital-Verwalterey | 25 | 24 1/2 | 23.2 | Freyaliger Hof | 49 | 70 1/2 |

| 11 | Nahetor Wachthaus | | 55 | 24 | Gauthor Wachthaus | 2 | |

| 12 | Hospital | 28 | 21 1/2 | 25 | Liebfrauen Kirch | 6 | 93 |

| 13 | Holzhof | 9 | 47 | 26 | Schloss Klopp | 160 | 44 1/2 |

| | | | | 27 | Krahnen | 18 | 85 |

Das "Verzeichnis" auf dem unteren Blattrand enthält detaillierte Angaben über die im Jahr 1769 vorhandene Bevölkerung mit der jeweiligen Personalstärke: Deren in der uhralten dhomcapitularischen Stadt Bingen bey der im Jahr 1769 geschehenen Grundlegung befindlichen Dicasterien, auch sonstigen herrschaftlichen und städt Bedienungen, desgleichen der Bürger, Beysassen, Wittiben, und Judenschaft, der Handwerker und Gewerbschaften, nebst Anhang des vorgefundenen Viehes.

Vicedom Amt

Vicedom Tit. Herr Heinrich Wilhelm Freiherr von Harf in dreyborn, des Erz Hohen Dhom-stifts zu Maynz Capitular

| 3 | H. Amts Assessores | 3 | Amts Schreiber |

| 3 | Amts Phisicus | 2 | Recipirto Procuatoris |

| 1 | Notarius | 1 | Pedel |

| 1 | Amts Bott | | |

Stadt - Rath und davon abhängige Bedienungen

Preeses Titl. Herr Vicedom

Vice Preesident Herr Hofrath von Eckert

| 1 | Stadtschultheiß | 2 | Burgermeister |

| 11 | Rathsverwandten | 3 | Rathsschreiber |

| 1 | Holzschreiber | 3 | Hospital Verwalter |

| 1 | Provisor von Siechhaus | 3 | Burger Officiers |

| 1 | Stadtwachmeister | 4 | Feldgeschworne |

| 2 | Holzmesser | 2 | Pedell |

| 1 | Tambar | 1 | Pfeifer |

| 1 | Krankenwärter | 2 | Stadtdiener |

| 1 | Nachrichter | | |

Stadt Gericht

| 1 | Preeses | 6 | Gerichts Verwandte |

| 1 | Gerichtsschreiber | 1 | Pedel |

Zoll - Amt

| 1 | Zollschreiber | 1 | Beseher |

| 1 | Nachgänger | 1 | Krahnenmeister |

| 2 | Krahnenknechte | | |

Rhent

| 1 | Director | 3 | Assessores |

| 2 | Zoeller | 1 | Frohntwaagwieger |

| 1 | Weinstecher | 1 | Pedell |

| 6 | Mitter | 3 | Mahlwaagknechte |

| 7 | Schröder | 6 | Sackträger |

Factorey

Post - Verwalterey

Geistliche Bedienungen

| 1 | Pfarrherr | 3 | Caplans und Magistri |

| 1 | Beneficiatus | 1 | Stifts Amtmann |

| 1 | Schuhlmeister | 2 | Bacalaurii |

| 1 | Klöckner | 2 | Schuljungfern |

| 21 | Capuciner | 4 | Capuciner Brüder |

Wohnhafte Fremde

| 1 | Kayserlicher Werbhauptmann |

| 1 | Französischer Quittierter Hauptmann |

| 1 | Kayserlicher Quittierter Lieutnant |

| Bürger in der Stadt | 346 |

| Bürger in der Vorstadt | 44 |

| Bürger Wittibben in der Stadt | 48 |

| Bürger Wittibben in der Vorstadt | 8 |

| | (446) |

| Beysassen in der Stadt | 28 |

| Beysassen in der Vorstadt | 1 |

| Beysaß Wittibben in der Stadt | 11 |

| Beysaß Wittibben in der Vorstadt | 0 |

| | (40) |

Handwerker und sonstige Nahrungsstände in der Stadt

| 2 | Apotheker | 2 | Kammacher | 38 | Schiff- und Steuerleute |

| 2 | Balbirer | 29 | Kauf- und Handelsleute | 2 | Schlosser |

| 1 | Blaufarber | 5 | Kübler | 6 | Schmitte |

| 16 | Becker | 1 | Korbmacher | 14 | Schneider |

| 3 | Bierbrauer | 2 | Knopfmacher | 12 | Seyler |

| 2 | Buchbinder | 2 | Kupferschmitte | 9 | Schreiner |

| 3 | Büchsenschafter | 1 | Lebkuchen Becker | 20 | Schuhmacher |

| 2 | Dreher | 10 | Leinenweber | 5 | Schuhflicker |

| 1 | Dachmacher | 4 | Leyendecker | 3 | Sprengler |

| 2 | Düncher | 1 | Mahler | 1 | Silberschmitt |

| 25 | Faßbinder | 15 | Maurer | 1 | Stuhlmacher |

| 3 | Farben Fabricanten | 16 | Metzger | 7 | Stumpfweber |

| 12 | Fuhrleute | 6 | Musicanten | 1 | Tabaksfabrikant |

| 1 | Gaertner | 5 | Nagelschmitte | 2 | Wagner |

| 1 | Garkoch | 2 | Perückenmacher | 3 | Wachszieher |

| 10 | Gastwirthe | 1 | Pflasterer | 1 | Weinhändler |

| 3 | Glaser | 1 | Potaschbrenner | 1 | Weissgerber |

| 1 | Gürtler | 11 | Rothgerber | 19 | Wingertsleute |

| 1 | Haarsieder ? | 3 | Sackler | 1 | Zeuchschmitt |

| 1 | Häfner | 3 | Sadler | 10 | Zimmerleute |

| 1 | Hutmacher | 1 | Seyfensieder | 1 | Zinngieser |

| | | | | 2 | Zuckerbecker |

| (93) | | (120) | | (159) | |

Überhaupt aber sind:

| | Einwohner | | Summa | Vieh | |

| | männlich | weiblich | | Pferde | Kühe |

| In der Stadt | 1004 | 1196 | 2000 | 45 | 168 |

| In der Vorstadt | 120 | 149 | 269 | 2 | 19 |

| Summa: | 1124 | 1345 | 2469 | 47 | 187 |

| | (45,5%) | (54,5 %) | (100 %) | | |

Hierzu die Judenschaft, welche besteht in 154 männlichen, 189 weiblichen Personen, zusammen 343 Personen (12,2 % der gesamtbevölkerung), 51 Schutzjuden, 1 Rabiner, 1 Vorsinger und 3 Schulmeister

Die Hauptsumme ist 1278 männliche, 1534 weibliche, zusammen 2812 Personen sowie 47 Pferde und 187 Kühe

Die jüdische Gemeinde

Erstaunlich groß ist die jüdische Gemeinde mit einem Anteil von ca. 12.2% an der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 1900 lebten in Bingen 713 Juden, das waren 7.4 % der damaligen Gesamtbevölkerung von ca. 9650 Einwohnern, 1933 waren es 471 und im Jahr 1939 222 Einwohner jüdischen Glaubens (Allgemeinen Zeitung Ausgabe Bingen vom 24.12.1998).

Über die "Erklaerung der im Grundriss befindlichen Ziffern" lässt sich das jüdische Wohnviertel leicht lokalisieren.

Es lag zwischen der

"Judengasse " = heutige Rathausstraße, der

"Unteren Judengasse" = heutigen Rheinstraße und der

"Hinteren Judengasse" = heutigen Salzpforte

Die Synagoge befand sich von 1160 - 1905 in der " Judengasse " - heute: Rheinstraße 4 (Jugendhaus). Der Zugang an der Südseite führte durch ein der Gemeinde gehörendes Wohnhaus in der "Judengasse". (Vgl. hierzu : Beate Goetz. In: Allgemeine Zeitung Bingen, Ausgabe vom 3.6.1998).

Die Personalstärke der einzelnen Gruppen ergibt folgendes Bild:

| Vicedom Amt | 15 |

| Stadt-Rath und davon abhängige Bedienungen | 42 |

| Stadtgericht | 9 |

| Zollamt | 6 |

| Rhent | 31 |

| Factorey | 1 |

| Post-Verwalterey | 1 |

| Geistliche Bedienungen | 37 |

| Wohnhafte Fremde | 3 |

| Handwerker und sonstige Nahrungsstände in der Stadt | 372 |

| Bürger und Bürger Wittiben in der Stadt und Vorstadt | 446 |

| Beysassen und Besaß Wittiben in der Stadt und Vorstadt | 40 |

| Judenschaft | 343 |

| Hauptsumme (Einwohner) | 2812 |

Die Stadt Mainz besaß um 1780 ca. 30 000 Einwohner.

Glossar zum „Verzeichnis"

| Assessores | Beisitzer. Beysassen oder schutzverwandte Personen, welche der Aufenthalt gestattet war, die aber minderes Recht genossen. |

| Bürger | Vollberechtigtes Mitglied eines (städt.) Gemeinwesens |

| Dicasterien | Gerichte |

| Factorey | Überseeische Handelsniederlassung |

| Phisicus | Vom Staat angestellter Arzt |

| Rhentamt | Einnahmestelle herrschaftlicher Einkünfte |

| Vicedom | Viztum lat. Vicedominus, Stellvertreter eines Fürsten, Verwalter geistlicher Güter |

| Witib, Wittib | veraltet: Witwe |

| Witiber,Wittiber | veraltet: Witwer |

| Domkapitel | Das mit Korporationsrecht versehene geistliche oder weltliche Kollegium an einer Kathedralkirche. Nicht der Erzbischof, sondern das Domkapitel - an seiner Spitze der Domdechent - bildeten die Landesherrschaft. Obere Verwaltungsbehörde oder Ämter des Erzbistums Mainz: Domprobstei, Domstifts-Präsenz, Dom Dechanei-Präsenz, Präsenzkammer des Domkapitels, Domdechanei-Prälatur |

"Feldgeschworene"

Schon im frühen Mittelalter gab es Märker, Marksteinsetzer, Steinsetzer, Steinmeister, Pfahlherren, Pfähler, Landscheider, Feldgeschworene, Untergänger, welche die Grenzmarken anbrachten, verwischte Marken erneuerten und bei strittigen Grenzen Recht sprachen. Noch im Sachsenspiegel (zwischen 1215 - 1230) war bestimmt, wer Marksteine setze, solle den dabei haben, der auf der andren Seite sein Land habe. Diese Art der Abmarkung wurde aber sehr bald den unmittelbar Beteiligten entzogen. Die Grenzziehung wurde den o. gen. "Fachleuten" übertragen. Der Deutsche Orden beschäftigte schon im 13 Jh. bei seinen Landzuteilungen im Osten Berufslandmesser.

Neben den Steinsetzern wirkten sachkundige Laien sog. Feldgeschworene oder Feldgerichtsschöffen mit. Sie genossen großes Ansehen und leiteten die amtlichen Grenzbegehungen der Gemeinden und hatten mehrmals im Jahr die Gemarkung abzugehen, um Verstöße gegen die Feldordnung festzustellen.

Ein "Feldgericht" bestand meist aus sieben Geschworenen, den "Siebenern". Sie bildeten das "Siebener-Gericht" und nahmen den "Siebenergang" vor, wenn sie die Gemarkung begingen. Ihre Hauptaufgabe aber war das Setzen der Grenzsteine. Dabei hatten sie unter die Marksteine zu deren Sicherung "geheime Zeugen" zu legen, die nur sie kannten. Aus den "Siebener-Gerichten" sind vermutlich nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches die "Orts- und Feldgerichte" hervorgegangen. Ihre Mitglieder wurden noch zur Mitwirkung bei Vermessungs- und Abmarkungsgeschäften herangezogen, nachdem diese ausschließlich Aufgabe der Katasterverwaltung und der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure geworden waren.

Im Land Rheinland-Pfalz und im Saarland ist das Institut der "Siebener" erhalten geblieben. Die Abmarkungsgesetze lassen "Feldgeschworene" zur Mitwirkung von Abmarkungs- und Nebengeschäften zu. Mit dem Landesgesetz über das amtliche Ver-messungswesen und der Landesverordnung zur Durchführung aus dem Jahr 2001 hat sich die Rechtsstellung der Feldgeschworenen geändert: die im Amt befindlichen Feldgeschworenen wurden aus ihrem Ehrenbeamtenverhältnis verabschiedet und gleichzeitig zu ehrenamtlichen Feldgeschworenen nach § 21 der Verordnung berufen. Die "Feldgeschworenenordnung für Rheinland-Pfalz vom 5.7.1962 - geändert am 4.5.1993, BS 219-2-1 - ist außer Kraft getreten. Nunmehr gelten für die Entschädigung der Feldgeschworenen die Regelung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenbeamte.

"Das Siebenergeheimnis"

Der Standort eines Grenzsteines wurde durch eine unterirdische Sicherung aus beständigem Material markiert. Diese "geheime Zeugen" dienten als Beweis für die Grenzen. Bereits die Römer verwendeten als "Zeugen": Asche, Kohle, Tonbruchstücke, Glasscherben, Knochen ua. Sobald der Boden für den Steinsatz ausgehoben war, mussten sich alle umdrehen und der Vormann legte sein Siebenergeheimnis in Form von Glas-, Ziegel,- oder Keramikstücken. Der Vormann der anderen Seite wiederholte den Ritus. Erst dann wurde der Grenzstein gesetzt. Einige Untergänger brachen ihre Zeugen in zwei oder mehrere Teile, die beim Überprüfen wieder zusammenpassen mussten.

Das Siebenergeheimnis vererbte sich von dem Vater auf den Sohn. Wer einem Nachbarn Böses gewollt und einen Grenzstein heimlich ein Stück versetzt hatte, riskierte im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen. An dem alten Standort war meist ein verräterischer "Zeuge" zurückgeblieben. Als Namen für die unterirdischen Merkmale sind geläufig: Zeugen, Geheimnis, Jungen, Beleg, Gemerk, Beilagen, Eier, Enckel, Siebener-geheimnis u.a. Neben einfachen Glas-, Ziegel-, Feldstein-, oder Keramikstücken wurden kunstvoll geprägte Tontäfelchen bzw. Zeugen aus Glas und feinem Porzellan verwendet.

1.2.Die Längen- bzw. Flächeneinheiten in m bzw. m²

Die "Ruthe" und der "Schuh" wird zur Angabe der Länge und Fläche verwendet. Die jeweilige Dimension ergibt sich eindeutig aus dem Sachzusammenhang. Die Umrechnung der alten Maße in m bzw m² ist nur über den Maßstab auf der Nadelkopie möglich, da der Maßstab auf dem Originalplan zu stark verblichen ist.

Mit der Strecke von 18.34 cm für die auf dem Maßstab abgebildeten 60 Ruthen ergeben sich folgende Beziehungen:

| 1 Ruthe | = 4.71 m [±0.015 m] |

| 1 Schuh = 1/10 Ruthe | = 0.471 m |

| 1 Schuh = 1/16 Ruthe | = 0.294 m |

| 1 (Quadrat) - Schuh | = 0.2218 m² |

| 1 (Quadrat) - Ruthe | = 22.184 m² |

| 1 Morgen = 160 (Quadrat) - Ruthen | = 3 550 m² |

Diese Maßangaben sind für die Rekonstruktion des Eickemeyer-Planes für die Stadtgeschichte Bingens von hohem Interesse, solange das Original-Maßwerkzeug nicht aufgefunden ist. In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass bei einer Umrechnung alter Maße in heutige Einheiten genaue Recherchen angestellt werden müssen, da in der Regel das alte Messwerkzeug fehlt und bei der Anfertigung von Duplikaten von dem "Urmaßstab" oft Fehler gemacht wurden.

Vermutlich handelt es sich um die "Nürnberger Ruthe" – siehe auch den Hinweis darauf in dem Trauttner'schen Plan – die von Möller mit 4.8609 m angegeben wird. Die Abweichung von 0.1509 m gegenüber der sich aus der Originalkarte ergebenden Dimension ist um das Zehnfache größer als die Genauigkeitsangabe für eine Ruthe in Meter, so dass für den Eickemeyer-Plan aus dem Jahre 1769 das aus dem Originalplan gefolgerte Maß von 4.71 m ± 0.015 m für eine Ruthe anzuhalten ist.

Nachweise

Verfasser: Reiner Letzner

Redaktionelle Bearbeitung: Stefan Grathoff

Verwendete Literatur:

- Auszugsweise entnommen aus: Letzner, Reiner: Augenspaziergang durch alte Gassen und Fluren des Binger Raumes. Koblenz 2002.

Aktualisiert am: 15.05.2014